6 novembre 2015 • Analyse •

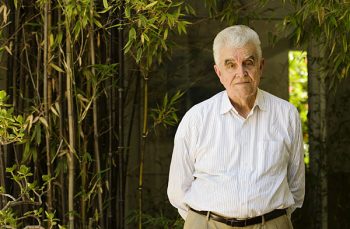

René Girard, qui n’était ni philosophe, ni anthropologue, ni critique littéraire, est mort le 4 novembre 2015 à Stanford, Californie, à l’âge de 91 ans. René Noël Théophile Girard, dont le père, esprit libre, conservateur du palais des Papes, se prénommait Joseph, et la mère, catholique pratiquante, se prénommait Marie, est né le 25 décembre 1923 à Avignon. Parti de France après la guerre et ses études à l’école des Chartes, il est devenu aux Etats-Unis un universitaire sans chapelle. Il s’est converti au catholicisme de son enfance peu avant la quarantaine, sous l’effet de ses lectures.

À le lire, je connais plus d’un post-moderne autoproclamé, à commencer par moi, dont la vie a été bouleversée. Nous qui faisions les malins avec notre tradition, nous qui moquions la ringardise de nos pères, découvrions en lisant Girard que ce vieux livre poussiéreux, la Bible, était encore à lire. Qu’elle nous comprenait infiniment mieux que nous ne la comprenions. Ce que Girard nous a donné à lire, ce n’est rien moins que le monde commun des classiques de la France catholique, de l’Europe chrétienne, celui dont nous avions hérité mais que nous laissions lui aussi prendre la poussière dans un coin du bazard mondialisé. Nous pouvions grâce à lui nous plonger dans les livres de nos pères et y trouver une merveilleuse intelligence du monde. Avec lui, nous nous découvrions tout uniment fils de nos pères, français et catholiques. Car ce que nous apprend René Girard, c’est que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, que nous avons pour vivre et exister besoin du désir des autres, que nous ne sommes pas ces être libres et sans attaches que les catastrophes du XXe siècle auraient fait de nous.

« C’est un garçon sans importance collective, c’est tout juste un individu ». Cette phrase de Céline qui m’a longtemps trotté dans la tête adolescent était tout un programme. Elle plaisait beaucoup à Sartre qui l’a mise en exergue de La Nausée. Elle donnait à la foule des pékins moyens dans mon genre une image très avantageuse d’eux-mêmes, au moment de l’effondrement des grands récits. Nous n’appartenions à rien ni à personne. Nous étions seulement nous-mêmes, libres et incréés. La lecture attentive de Girard balaye ces prétentions infantiles, qui pourtant structurent encore la psyché de l’Occident. Non, nous ne sommes pas à nous-mêmes nos propres pères. Non, nous ne sommes pas libres et possesseurs de nos désirs. Comme le dit l’Eglise depuis toujours, nous naissons esclaves de nos péchés, de notre désir dit Girard, et seul le Dieu de nos pères peut nous en libérer. Prouver cette vérité constitue toute l’ambition intellectuelle de Girard, une vérité bien particulière puisqu’elle appartient à la fois à l’ordre de la science et à celui de la spiritualité.

J’ai eu la chance de rencontrer Girard et de discuter à deux reprises assez longuement avec lui. Il aimait à s’amuser des malentendus provoqués par son œuvre. Il racontait qu’à la fin de ses conférences, des lecteurs enthousiastes venaient le voir pour lui confier qu’il avait vu juste, que les boucs émissaires existaient, qu’ils étaient effectivement le socle de la vie commune, et que d’ailleurs lui, René Girard, avait la chance d’en avoir un en face de lui. Ce qu’il percevait ainsi, c’était la naissance de cette concurrence victimaire qu’une mauvaise compréhension de son œuvre contribuait à exacerber. Pour René Girard, comprendre son œuvre ou se convertir au christianisme (ce qui fut pour moi une seule et même chose) impliquait de se découvrir non pas victime, mais pécheur.

Or, pour avoir raison aujourd’hui, pour gagner la compétition médiatique, il faut s’affirmer victime de la violence du monde, de l’État, du groupe. « Le monde moderne est plein de vertus chrétiennes devenues folles » disait Chesterton, un auteur selon le goût de René Girard. À quelques heureuses exceptions près, l’université s’est pendant longtemps gardée de se pencher sérieusement sur l’œuvre d’un penseur que son catholicisme de mieux en mieux assumé rendait de plus en plus hérétique. Cependant, à court de concept opératoire pour penser le réel, la sociologie a aujourd’hui recours jusqu’à la nausée (qui lui vient facilement) au concept du bouc émissaire pour expliquer à peu près tout et son contraire : la façon dont on traite la religion musulmane et la condition féminine en Occident par exemple.

Typiquement, le girardien sans christianisme, cet oxymoron qui prolifère aujourd’hui, s’efforce de découvrir la violence, les boucs émissaires et le ressentiment partout, sauf là où cela ferait vraiment une différence, la seule différence qui tienne, c’est-à-dire en lui-même. C’est ainsi que les bien-pensants passent leur temps à dénoncer le racisme dégoutant du bas-peuple de France sans paraître voir le racisme de classe dont ils font preuve à cette occasion. Ce girardisme sans christianisme est le pire des contresens d’un monde qui pourtant n’en est pas avare : le monde post-moderne est plein de concepts girardiens devenus fous.