Décembre 2017 • Note d’actualité 48 •

Décembre 2017 • Note d’actualité 48 •

Fruit d’une longue et laborieuse négociation, la « Coopération structurée permanente » (CSP) en matière de défense sera lancée ce 11 décembre 2017. Elle donne corps à une « Europe des capacités », destinée à redresser la situation militaire sur le continent. Ironiquement alors que nous sommes en plein Brexit, un modèle guère éloigné de la conception britannique de l’Europe de la défense… Une autre voie était-elle concevable ? Pas vraiment puisque la réalité de l’Union européenne est plus proche de la confédération que de la fédération. Les qualités de la CSP résident, au final, dans son réalisme et sa modestie.

« La vérité est que l’Europe reste un pygmée militaire ! (…) Les critiques américaines sur l’incapacité militaire de l’Europe sont justes (…). Si nous voulons être sûrs que les États-Unis ne s’orientent pas vers l’unilatéralisme ou l’isolationnisme, tous les pays européens doivent montrer une nouvelle volonté de développer des capacités efficaces de gestion de crise ».

Lord Robertson, Secrétaire général de l’OTAN, 2002

Le 11 décembre 2017, vingt-trois États membres de l’Union européenne lanceront une « Coopération structurée permanente » (CSP) en matière de défense. Par désir de simplifier le message ou selon une logique performative, la communication présidentielle française avait annoncé une « force commune d’intervention européenne » – comprenez un « noyau dur » constitué par un petit nombre d’États. Prêts à mutualiser tout ou partie de leurs forces armées, ces États volontaires étaient censés former l’avant-garde d’une future défense européenne intégrée. En lieu et place de ce « noyau dur », vieux cheval de bataille de la diplomatie française, il est annoncé une CSP élargie à la quasi-totalité des États membres de l’Union européenne. Loin de se préparer à entrer de vive force sur un théâtre d’opérations, sous le drapeau européen, les États participants s’engagent à accroître et mutualiser leurs moyens financiers et militaires afin de compenser le désarmement partiel de l’Europe, un fait observé et quantifié depuis la fin de la Guerre Froide. Paradoxalement, la défense européenne intégrée, censée s’imposer naturellement après le « Brexit », prend l’allure d’une simple « Europe des capacités », selon le modèle de coopération longtemps soutenu par Londres.

La montagne aurait-elle pour autant accouché d’une souris ? Nenni. D’une part, il était vital de ne pas fragiliser la cohésion de l’Union européenne en prétendant imposer un concept excessivement franco-français. De l’autre, les armées européennes souffrent avant tout d’un manque de moyens financiers et de capacités militaires. A la condition expresse que les actes suivent et que les bourses se délient, cette CSP sera le cadre adéquat pour y remédier.

Un vieux cheval de bataille

Aux origines du « noyau dur »

Lorsque le projet d’une CSP (1) est présenté par Emmanuel Macron, sur la base d’une initiative portée par Jean-Yves Le Drian dans les derniers mois du quinquennat de François Hollande, l’idée directrice est de reconstituer un binôme franco-allemand qui agrègerait autour de lui un petit nombre d’États volontaires pour aller de l’avant dans le domaine de la défense. Ce projet s’intègre dans une politique européenne plus large, marquée au sceau du volontarisme (2).

En vérité, ce schéma de pensée et d’action est bien antérieur. Il a été formulé dès les débuts de l’Union européenne, dans la perspective de l’union économique et monétaire prévue par le traité de Maastricht (l’« euro », encore dénommé « écu ») (3). En 1994, les Allemands Wolfgang Schäuble et Karl Lamers, députés de la CDU-CSU, sont à l’origine d’un mémorandum dans lequel l’expression « Kerneuropa » (une Europe-noyau) apparaît. Il s’agirait de regrouper un petit nombre d’États, au sein de l’Union européenne, afin de travailler à l’intégration politique sur la base du projet monétaire et des critères de Maastricht (indicateurs sur le déficit budgétaire, la dette publique et l’inflation). Autour de la France et de l’Allemagne se rassembleraient les États du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Aujourd’hui présentée en France comme une idée d’avenir, alors que le contexte général n’est décidément plus le même, cette proposition ne trouve alors pas d’écho en France, les dirigeants de l’époque lui préférant la vague vision d’une Europe organisée en cercles concentriques, sans noyau organisateur. L’heure est à la cohabitation (Mitterrand-Balladur, 1993-1995), ce qui ne facilite pas les grands desseins. Une fois passée la campagne de Jacques Chirac, élu président sur le thème de la « fracture sociale » (1995), le gouvernement RPR-UDF (1995-1997) doit urgemment redresser les comptes, afin de satisfaire aux critères de Maastricht. Vient ensuite une nouvelle cohabitation aux effets délétères (Chirac-Jospin, 1997-2002).

En vérité, ce schéma de pensée et d’action est bien antérieur. Il a été formulé dès les débuts de l’Union européenne, dans la perspective de l’union économique et monétaire prévue par le traité de Maastricht (l’« euro », encore dénommé « écu ») (3). En 1994, les Allemands Wolfgang Schäuble et Karl Lamers, députés de la CDU-CSU, sont à l’origine d’un mémorandum dans lequel l’expression « Kerneuropa » (une Europe-noyau) apparaît. Il s’agirait de regrouper un petit nombre d’États, au sein de l’Union européenne, afin de travailler à l’intégration politique sur la base du projet monétaire et des critères de Maastricht (indicateurs sur le déficit budgétaire, la dette publique et l’inflation). Autour de la France et de l’Allemagne se rassembleraient les États du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Aujourd’hui présentée en France comme une idée d’avenir, alors que le contexte général n’est décidément plus le même, cette proposition ne trouve alors pas d’écho en France, les dirigeants de l’époque lui préférant la vague vision d’une Europe organisée en cercles concentriques, sans noyau organisateur. L’heure est à la cohabitation (Mitterrand-Balladur, 1993-1995), ce qui ne facilite pas les grands desseins. Une fois passée la campagne de Jacques Chirac, élu président sur le thème de la « fracture sociale » (1995), le gouvernement RPR-UDF (1995-1997) doit urgemment redresser les comptes, afin de satisfaire aux critères de Maastricht. Vient ensuite une nouvelle cohabitation aux effets délétères (Chirac-Jospin, 1997-2002).

Sur le plan juridique et institutionnel, le traité d’Amsterdam (4) marque un progrès. Il a pour objectif, entre autres dispositions, de développer une « politique extérieure efficace et cohérente », par « la définition progressive d’une politique de défense commune, dans la perspective d’une défense commune ».

Le traité d’Amsterdam et l’intégration différenciée

A ces fins, l’intégration différenciée permet à certains membres de l’Union européenne de conduire des projets en propre et d’aller de l’avant sans être entravés par les gouvernements récalcitrants. Ces possibles coopérations renforcées au sein de la PESC (Politique étrangère et de sécurité européenne) supposent au préalable un accord à l’unanimité et un nombre minimum de volontaires (huit États). Enfin, elles ne peuvent s’appliquer dans le domaine de la défense.

Très rapidement, l’idée d’un noyau dur, sous d’autres appellations, resurgit. Dans un discours prononcé à l’université Humboldt de Berlin, le 12 mai 2000, Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne, recommande la constitution d’une « avant-garde » ou « centre de gravité », dans le domaine de la PESC. Ce regroupement d’États, sur une base franco-allemande, serait la locomotive d’une future fédération – la « fédération d’États-nations », recommandée par Jacques Delors. Dans un discours prononcé au Bundestag, le 22 juin 2000, le président français, Jacques Chirac, évoque pour sa part un « groupe pionnier » s’attelant au renforcement de la PESD (Politique européenne de sécurité et de défense), lancée par l’Union européenne l’année précédente (5). En contradiction avec le fait que le Royaume-Uni est son principal partenaire militaire, l’idée d’un noyau dur franco-allemand devient le leitmotiv de la politique européenne de la France. Elle ne trouve pourtant pas sa traduction dans le traité de Nice dont la négociation est marquée par les oppositions franco-allemandes (6).

Après une décennie de variations sur la fin de la Guerre Froide et le thème de l’unipolarité américaine (7), les attentats du 11 septembre 2001 et les évènements qui suivent font basculer le monde dans une nouvelle ère géopolitique.

Une CSP virtuelle

La préférence américaine pour des « coalitions de bonnes volontés » et les incertitudes quant à l’avenir de l’OTAN semblent donner raison aux positions françaises : la progressive édification d’une défense européenne, sous l’impulsion d’une coopération renforcée autour de Paris et Berlin. Au moment de la crise irakienne, la France et l’Allemagne s’opposent aux Anglo-Américains ainsi qu’à nombre de leurs partenaires européens quant au scénario de guerre sans mandat explicite de l’ONU (8). C’est dans un contexte de fortes tensions que Français, Allemands, Belges et Luxembourgeois se retrouvent avec pour objectif affiché de mettre en œuvre une coopération militaire renforcée, y compris la fondation d’un état-major stratégique opérationnel (Déclaration des Quatre, Bruxelles, 29 avril 2003). L’initiative fait long-feu, mais l’idée progresse au sein de la Convention sur l’avenir de l’Europe, chargée d’écrire un traité constitutionnel européen (9).

La Constitution européenne est rejetée par la France et les Pays-Bas, mais ses principales dispositions sont reprises dans le traité de Lisbonne (2007). Le principe d’une « Coopération structurée permanente », dédiée à la PSDC (Politique de sécurité et de défense commune), est donc en place depuis l’entrée en vigueur de ce traité (2009). Faute d’un accord sur sa mise en œuvre – le Royaume-Uni s’y refuse et l’Allemagne a d’autres priorités –, cette disposition demeure un certain temps à l’état de virtualité.

Le choix d’un modèle confédéral

Une conjoncture géopolitique propice à la CSP

Les menaces sur les frontières de l’Europe et les territoires de ses États – au Sud (djihadisme et déflagration du Moyen-Orient) comme à l’Est (révisionnisme géopolitique russe et guerre en Ukraine) –, le « Brexit » (23 juin 2016) et le spectre de la désintégration de l’Union européenne, puis le dénigrement par Donald Trump des alliances historiques des États-Unis durant la campagne présidentielle ont cumulé leurs effets pour inciter les gouvernements européens et la Commission à relancer le projet d’une défense européenne, non sans un optimisme forcé quant aux conséquences positives de la sortie du Royaume-Uni sur les questions de sécurité en Europe, comme si elles étaient réductibles aux débats institutionnels de l’Union. En amont du sommet de Bratislava (16-17 septembre 2016) (10), de multiples initiatives ont vu le jour dont la refonte de la « stratégie européenne de sécurité », le discours de Michel Barnier sur la nécessité d’une « Union européenne de sécurité et de défense » (11) et la présentation par Jean-Claude Juncker d’un programme de travail axé sur les enjeux de défense et de sécurité (Bruxelles, 14 septembre 2016).

Depuis, la création d’un « fonds commun » de financement des grands programmes d’équipement, le 7 juin 2017, a concrétisé cet engagement de la Commission européenne. Au cœur de cette agitation, on retrouve le « couple franco-allemand », reconstitué pour affronter les épreuves. Ainsi, les ministres de la Défense des deux pays, Jean-Yves Le Drian et Ursula Von der Leyen, proposent-ils de recourir au mécanisme de la CSP pour enfin institutionnaliser une avant-garde d’États décidée à s’engager sur ce terrain. Une semaine plus tard, le Conseil européen de Bratislava débouche sur un calendrier dont la décision du 11 décembre 2017 sera l’aboutissement. A cet égard, il faut bien admettre que le volontarisme d’Emmanuel Macron s’inscrit dans le prolongement de l’action menée par Jean-Yves Le Drian, désormais ministre des Affaires étrangères et incarnation de la continuité, d’un mandat présidentiel à l’autre. Néanmoins, il y a loin de la coupe aux lèvres. En rupture avec l’idée d’un noyau dur restreint, organisé autour de la France et de l’Allemagne, la CSP, dont les contours ont été définis le 13 novembre 2017, correspond plutôt à une coopération large et, selon le vocabulaire en vigueur depuis peu, « inclusive ».

Le choix d’une CSP « inclusive »

De fait, vingt-trois des vingt-sept États membres de l’Union européenne (hors Royaume-Uni) ont signé la ratification conjointe du 13 novembre dernier. Ne demeureront à l’extérieur que le Danemark, exempté de la PESC et de ses prolongements au bénéfice d’un second référendum (positif) sur le traité de Maastricht, deux États dits « non alliés » (Malte et l’Irlande) ainsi que le Portugal (12). Parmi les signataires, le gouvernement polonais est réputé foncièrement hostile à une coopération renforcée de ce type. Le ministre de la Défense, à la différence de celui des Affaires étrangères, y était opposé. Le Président polonais et, d’une manière générale, le refus d’être considéré comme un pays de second plan, le pays n’ayant déjà pas rallié l’Eurozone, auront fait pencher la balance en faveur de la CSP. Soulignons au passage l’important effort militaire accompli par la Pologne qui, nolens volens, contribue objectivement à la défense de l’Europe. Au total, la vision allemande d’une coopération élargie l’a donc emporté sur la vision française d’un noyau dur de pays disposant d’une réelle capacité de déploiement et prêts à participer à des opérations de haute intensité, y compris des missions de combat, dans le cadre de l’Union européenne.

Une « Europe des capacités »

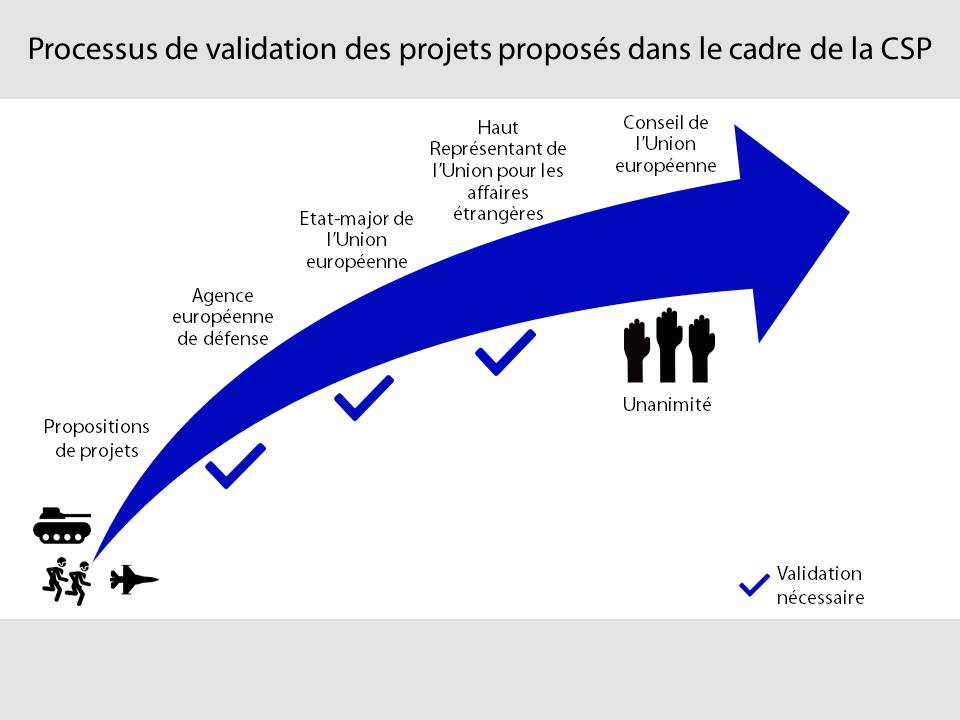

In fine, que reste-t-il de la conception initiale de la CSP ? Vingt engagements portant sur le développement de programmes d’armements en commun et la production d’un effort collectif pour combler des lacunes capacitaires des Européens.

Parmi la cinquantaine de projets de collaboration sur la table, une quinzaine aurait été retenue, projets auxquels s’ajoutent la création d’un centre de crises, d’un réseau de plates-formes logistiques et la formation commune des officiers (13). D’importantes coopérations en cours, comme celle sur les drones ou le projet de développement d’un nouvel avion de combat pour succéder à l’Eurofighter et au Rafale, pourraient bénéficier de ce cadre institutionnel. L’accroissement « régulier » des budgets est également mentionné, ce qui correspond à un engagement pris antérieurement dans le cadre de l’OTAN (les fameux « 2 % du PIB » accordés à la Défense). Il est précisé que 20 % du budget militaire doivent être consacrés aux matériels et 2 % à la recherche-développement. L’évaluation des efforts de chacun sera annuelle et les engagements contractés sont présentés comme contraignants (à l’instar de ceux pris dans l’Eurozone !). Si l’on met l’ensemble du dispositif en perspective, la CSP consisterait donc à accomplir tout ce qui aurait dû l’être depuis la définition de l’« objectif global » d’Helsinki (1999) (14) et l’adoption d’un « catalogue » des forces et capacités nécessaires pour mener des missions de type Petersberg (15). A toutes fins utiles, rappelons que cet « objectif global » aurait dû être atteint en 2003, soit il y a près de quinze ans. On peine donc à s’enthousiasmer pour cette décision « historique », faussement présentée comme l’avènement d’une défense européenne. En fait, il s’agit d’une « Europe des capacités », destinée à redresser la situation militaire sur le continent, un modèle guère éloigné finalement de la conception britannique de l’Europe de la défense. Un autre modèle est-il seulement concevable ? La réalité de l’Union européenne est plus proche de la confédération que de la fédération.

Esprit de géométrie et esprit de finesse

Allemagne, France : deux discours dissonants

Tout à leur enthousiasme pour le discours d’Emmanuel Macron et le nouveau « momentum » qu’il aurait insufflé à l’Union européenne, d’aucuns incriminent l’Allemagne, aux abonnés absents depuis les dernières élections législatives (24 septembre 2017) et la pénible négociation de la coalition parlementaire appelée à constituer une majorité de gouvernement. Et de dénoncer l’« obsession étriquée » de Berlin, hostile à la future architecture de l’Eurozone censée couvrir l’Europe des transferts à laquelle les gouvernements français aspirent – d’une majorité à l’autre, il n’y a rien de bien neuf dans cette prétention à voyager en première classe avec un billet de seconde, mais laissons là les questions économiques et financières.

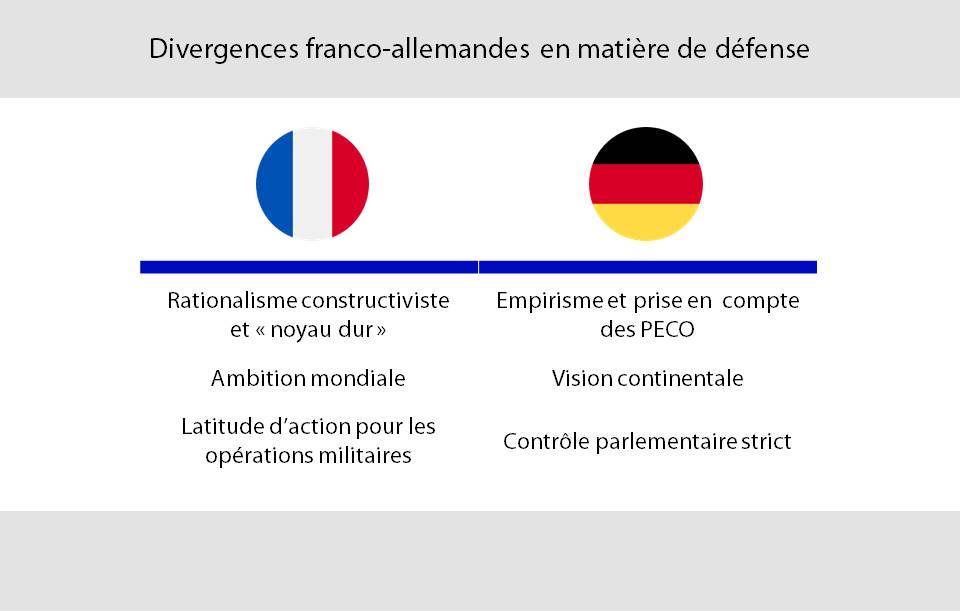

Sur le plan militaire, il y a bien divergence entre les modèles de puissance, les cultures stratégiques et les représentations géopolitiques de la France et de l’Allemagne. Quand la France est prompte à employer la force armée, avec une certaine latitude d’action, et conserve des ambitions mondiales, l’Allemagne a une vision plus continentale et géoéconomique des enjeux, et sa constitution impose un strict contrôle parlementaire des interventions militaires. En outre, la baisse du régime de puissance de la France et la rupture d’équilibre avec l’Allemagne rendent difficile la reconstitution d’un moteur franco-allemand, sans parler des cycles électoraux qui interfèrent avec les projets de coopération, et de la percée de forces dites « populistes » (l’Alternative für Deutschland en Allemagne, conséquence politique de l’ouverture soudaine des frontières aux flux de réfugiés provoqués par la guerre en Syrie). Cela est bien connu et il semble difficile de croire à la sincérité de ceux qui s’étonnent de la malchance rencontrée par le projet français de CSP. Les tribulations de l’euro et la crise des dettes souveraines ont amplement montré la difficulté à faire respecter les disciplines financières et le fédéralisme bancaire qui commandent le fonctionnement d’une « zone monétaire optimale ». Pourquoi donc en irait-il autrement dans le domaine éminemment régalien de la défense

La raison politique contre le constructivisme

Au vrai, le projet français de CSP, tantôt mis en sommeil, mais jamais abandonné, en dépit des alternances électorales, tient de la névrose de l’échec. La chose s’explique peut-être par le rationalisme constructiviste de la technocratie française, pétrie de saint-simonisme (16).

Ce projet a pour lui la logique et même une certaine élégance : un « noyau dur » au centre d’un ensemble de cercles concentriques qu’il anime et conduit ; ceux qui veulent aller de l’avant progressent, sans être freinés par les plus réticents, mais sans les contraindre non plus. Les vertus de l’exemple et de la réussite sont supposées les convaincre de la fausseté de leurs préjugés, le parti du mouvement finissant par l’emporter sur celui du statu quo. Ainsi, nous expliquait-on voici quelques années, que le Royaume-Uni, qui a intégré l’Europe instituée après l’avoir refusée un quart de siècle durant (17), finirait par rejoindre l’Eurozone, qui plus est à grands pas après le krach de septembre 2008. Et il en irait de même pour une « Union européenne de sécurité et de défense », organisée autour du « couple franco-allemand ». On sait ce qu’il est advenu de ces plans tirés sur la comète.

A contrario, les conceptions allemandes ne s’expliquent pas uniquement par des insuffisances militaires. Berlin a pris acte du fait que l’Union européenne, vaste et lâche Commonwealth paneuropéen, regroupe des États jaloux de leur souveraineté. A la différence de l’OTAN, aucun membre n’y dispose de la force et de la légitimité nécessaire pour tenir le rôle de stabilisateur hégémonique et compenser les contraintes d’un système intergouvernemental. Sur le papier, la constitution d’une CSP trop étroite, autour d’un binôme franco-allemand, permettrait d’atteindre la masse critique nécessaire, mais dans les faits, elle activerait les forces de dissociation en Europe centrale et orientale (cf. la Pologne et le « groupe de Visegrad »).

En d’autres termes, le fédéralisme militaire au forceps est voué à l’échec, ce qui nous ramène à la confédération. Plus en phase avec l’empirie, la vision allemande d’une CSP large et « inclusive » a donc prévalu. C’est moins une affaire de rapports de force et d’activisme diplomatique qu’une forme d’« être-au-monde » : l’esprit de finesse l’a emporté sur l’esprit de géométrie.

Ne pas occulter la question des moyens

Pour modeste que soit le projet officialisé le 11 décembre 2017, il n’en présente pas moins de réelles qualités. D’autant plus que le problème militaire en Europe n’est pas d’ordre institutionnel : les instances existantes, la coopération avec l’OTAN et les procédures, si elles sont perfectibles, permettent d’ores et déjà de conduire des opérations militaires. Les difficultés résident dans la convergence des perceptions et analyses de la situation stratégique (moins peut-être que durant la décennie précédente), dans la représentation de soi (une sorte de conscience impériale plutôt que l’esprit de démission) et la volonté politique qui en découle et surtout, dans le manque de moyens et de capacités militaires pour atteindre les objectifs poursuivis (18). Pour mémoire, la guerre menée en Libye contre le régime de Kadhafi, en 2011, a montré que les deux principales puissances militaires européennes, renforcées par certains de leurs alliés, n’étaient plus capable de mener une opération d’ambition moyenne sans l’aide militaire des États-Unis (frappes sur les défenses anti-aériennes et les systèmes de commandement, ravitaillement et apport en munitions).

Si une CSP élargie peut pallier ces manques, ce serait beaucoup, mais cela supposera un effort financier accru de chacun des signataires : « Point d’argent, point de Suisses », selon le mot de Racine… A cet égard, les incertitudes qui demeurent quant au budget militaire de la France, toujours sous contrainte en dépit des déclarations officielles, ne sont pas de bon augure (19). De même, la négociation en Allemagne d’une « grande coalition », avec un parti social-démocrate dont le candidat malheureux à la Chancellerie s’est prononcé contre l’objectif des 2 % du PIB consacré à la chose militaire, ne rassure pas quant à la perception des réalités stratégiques et géopolitiques.

En guise de conclusion

Le souci des réalités empiriques et la fine analyse des menaces qui pèsent sur l’Europe devraient aussi conduire à mieux prendre en compte les enjeux du « Brexit » et leur dimension géopolitique. On peut à bon droit considérer que la sortie de l’Union européenne, alors même les Britanniques bénéficiaient du meilleur de deux mondes, constitue une erreur politique majeure. S’il était possible que Londres revienne sur le « leave », comme Tony Blair semble le penser, il faudrait s’en féliciter. A tout le moins, le maintien du Royaume-Uni dans l’Espace économique européen, avec un statut similaire à celui de la Norvège, serait une « second best » (20). Encore faudrait-il que l’un ou l’autre choix corresponde à un retournement de l’opinion publique. Si tel n’était pas le cas, le maintien ou l’édulcoration du choix opéré le 23 juin 2016, grâce à des arguties juridiques ou au moyen d’une éphémère combinaison parlementaire, seraient contre-performants. La polarisation aggravée de l’opinion publique et le ressentiment de l’électorat en faveur du « leave » pourraient aller dans le sens d’une « Little Britain » rompant avec les obligations assumées dans le cadre de l’OTAN, au service de la défense de l’Europe (21). Aussi la France, étroitement associée au Royaume-Uni via les accords de Lancaster House, devrait-elle se satisfaire de la CSP élargie au sein de l’Union européenne et préparer un accord politique et de sécurité entre Bruxelles et Londres, dans une logique intergouvernementale.

Enfin, la claire perception des dangers de l’époque présente, placée sous la double menace d’un front de puissances révisionnistes (en cours de constitution) et d’une rupture d’équilibre, devrait aller de pair avec l’identification d’un point de référence au-delà du politique et de la discrimination ami/ennemi. Dans un monde marqué par le renouveau du « despotisme asiatique » et le regroupement de régimes autoritaires-patrimoniaux, animés par le ressentiment à l’encontre de l’Occident et l’idée de son déclin inéluctable, les enjeux sont aussi civilisationnels. Contrairement à ce qu’affirme un « réalisme » doctrinaire qui a perdu le sens des principes (à la différence de la Realpolitik de Metternich), il ne s’agit pas seulement de parer les coups, de détruire ce qui menace de nous détruire et de préserver la sécurité des populations ; ce souci exclusif d’autoconservation serait en soi un sûr indice de déclin.

Dans ce monde qui craque de toutes parts, l’enjeu global porte sur la préservation d’une « civilisation de la personne » fondée sur le sens de la vérité et des libertés. Aussi les variations sur l’« Europe qui protège » et une rhétorique apaisante, complétées par des adaptations à caractère pratique, ne suffiront-elles pas à la tâche. On attend un grand discours sur une « Europe sans rivages », en mouvement et conquérante : ce que la tradition nomme l’Occident. Une référence trop affirmative et polémique pour être assumée au plus haut niveau ?

Notes

(1) PESCO, selon l’acronyme anglais. Plus politique et ambitieuse dans la forme, l’appellation d’« Union européenne de sécurité et de défense » correspond en fait à ce qu’est la CSP notifiée par les vingt-trois États membres, le 13 novembre 2017.

(2) Jean-Sylvestre MONGRENIER, Macron et l’Europe | Un volontarisme sans dessein ni méthode, Institut Thomas More, note d’actualité 44, septembre 2017.

(3) Signé le 7 février 1992, le traité prévoit par ailleurs une PESC (Politique étrangère et de sécurité commune), éventuellement prolongée par « la formulation d’une politique de défense commune ». Dans une déclaration annexe, l’UEO (Union de l’Europe occidentale), fondée le 17 mars 1948, y est identifiée comme la composante de défense de l’Union européenne et le pilier européen de l’OTAN.

(4) Signé le 2 octobre 1997, le traité d’Amsterdam entre en vigueur le 1er mai 1999. Cette même année, la PESD (Politique européenne de sécurité et de défense) est instituée.

(5) Le lancement de la PESD a pour préalable les accords de Saint-Malo (4 décembre 1998) par lesquels les deux principales puissances militaires européennes, la France et le Royaume-Uni, se mettent d’accord sur le principe d’une politique européenne de défense dotée de capacités d’évaluation et d’action qui lui seraient propres.

(6) Organisé en décembre 2000, le sommet de Nice est dominé par la question de la pondération des voix entre les États, pour les décisions qui se prennent à la majorité qualifiée. Le gouvernement allemand demande un nombre de voix proportionnel à la population de l’Allemagne réunifiée, ce qui rompt la parité avec la France. Le traité de Nice est signé en février 2001. Du point de vue de l’Europe de la défense, il intègre dans l’architecture institutionnelle les institutions politico-militaires définies par le Conseil européen d’Helsinki, en décembre 1999 (Comité politique et de sécurité, Comité militaire et État-major de l’UE).

(7) Dans les faits et selon les propos de maints experts américains, il s’agissait non pas d’un « monde unipolaire », mais d’un « moment unipolaire ». Cette opportunité devait être mise à profit pour mettre en forme le monde avant que les puissances émergentes y pèsent de tout leur poids.

(8) C’est dans ce contexte qu’est conceptualisé le clivage entre une « vieille Europe » franco-allemande, opposée aux États-Unis sur la question irakienne, et une « nouvelle Europe » (les pays d’Europe centrale et orientale), bientôt intégrée dans l’Union européenne et l’OTAN, « nouvelle Europe » favorable aux positions américaines. Toutefois, Washington et Londres étaient également soutenus par l’Italie (gouvernement Berlusconi), membre fondateur de la CECA et de la CEE, et l’Espagne (gouvernement Aznar), signataire d’accords de défense avec les États-Unis dès les années 1950 et membre de la CEE en 1986. A proprement parler, il n’y a donc pas un clivage de type Est-Ouest au sein de l’Europe, mais une opposition au « condominium » franco-allemand incarné par Jacques Chirac et Gerhard Schröder.

(9) Mise sur pied en 2002, ladite convention est un comité consultatif de cent-cinq membres, animé par Valéry Giscard d’Estaing. Le traité constitutionnel qu’elle élabore doit permettre à l’Union européenne de franchir le cap de l’élargissement à l’Est (horizon 2004) au moyen d’un nouvel approfondissement (intégration politique). Les travaux ont ensuite été présentés au Conseil européen de Thessalonique (juin 2003).

(10) Jean-Sylvestre Mongrenier, Le sommet de Bratislava et les défis géopolitiques de l’Europe, Institut Thomas More, Points clés 17, septembre 2016.

(11) Conseiller spécial de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, Michel Barnier est aujourd’hui le « Monsieur Brexit » de l’Union européenne, en charge des négociations avec Londres sur la sortie du Royaume-Uni.

(12) Le Portugal et le Danemark sont membres de l’OTAN, à la différence des « non alliés ». Cependant la Suède, la Finlande et l’Autriche, trois autres États « non alliés », ont rallié la CSP. Par ailleurs, depuis le traité de Lisbonne, tous les membres de l’Union européenne sont liés par une clause de sécurité commune (article 42 § 7), ce qui relativise le statut d’État « non allié ». Le plus souvent, ces derniers sont partenaires de l’OTAN et, à l’instar de la Suède et de la Finlande, signent des accords de coopération visant à s’en rapprocher, voire participent aux manœuvres et exercices interalliés.

(13) « Quinze projets retenus pour la PESCO. La liste quasi-définitive », Bruxelles 2, 28 novembre 2017.

(14) Défini lors du Conseil européen d’Helsinki (décembre 1999), l’« Objectif global » (Helsinki Headline Goal) consistait à rendre l’Union européenne apte à déployer, dans un délai de moins de 60 jours, des forces pouvant aller jusqu’au niveau d’un corps d’armée (60.000 hommes) et de les soutenir pendant un an. Ces forces devraient être militairement autosuffisantes, dotées de moyens de commandement, de contrôle et de logistique, incluant au besoin des unités navales et aériennes.

(15) Définies par une déclaration ministérielle de l’UEO (Union de l’Europe occidentale), le 19 juin 1992, les missions de Petersberg correspondent à des missions humanitaires et d’évacuation de ressortissants, des missions de maintien de la paix ainsi que des missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris des opérations de rétablissement de la paix (opérations de haute intensité impliquant l’usage de la force armée). Intégrées dans le traité d’Amsterdam, ces missions servent de référence pour déterminer les objectifs et moyens de la PESD (actuelle PSDC). « Petersberg » a ensuite été élargi aux actions conjointes en matière de désarmement, aux missions de conseil et d’assistance en matière militaire et à la lutte contre le terrorisme.

(16) Au sens donné à ce terme par Karl Popper, pour qui le rationalisme constructiviste se donne comme illusoire objectif de transformer l’Homme, la société et le monde sur la base d’abstractions théorisantes.

(17) Le Royaume-Uni s’est opposé à la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier), à la CED (Communauté européenne de défense), puis à la CEE (Communauté économique européenne).

(18) Institut Thomas more, Les Européens, combien de divisions ?, Note de benchmarking n°19, mai 2017.

(19) Nathalie Guibert, « Nouvelles tensions sur le budget des armées », Le Monde, 2 novembre 2017.

(20) Pierre-Alain Coffinier, Les cinq scénarios du Brexit, Institut Thomas More, Note 25, juillet 2017.

(21) Julian Lindley-French, Brexit : The Geopolitical Price for Humiliating Britain, 24 novembre 2017, https://lindleyfrench.blogspot.fr.