Juillet 2018 • Note 28 •

Juillet 2018 • Note 28 •

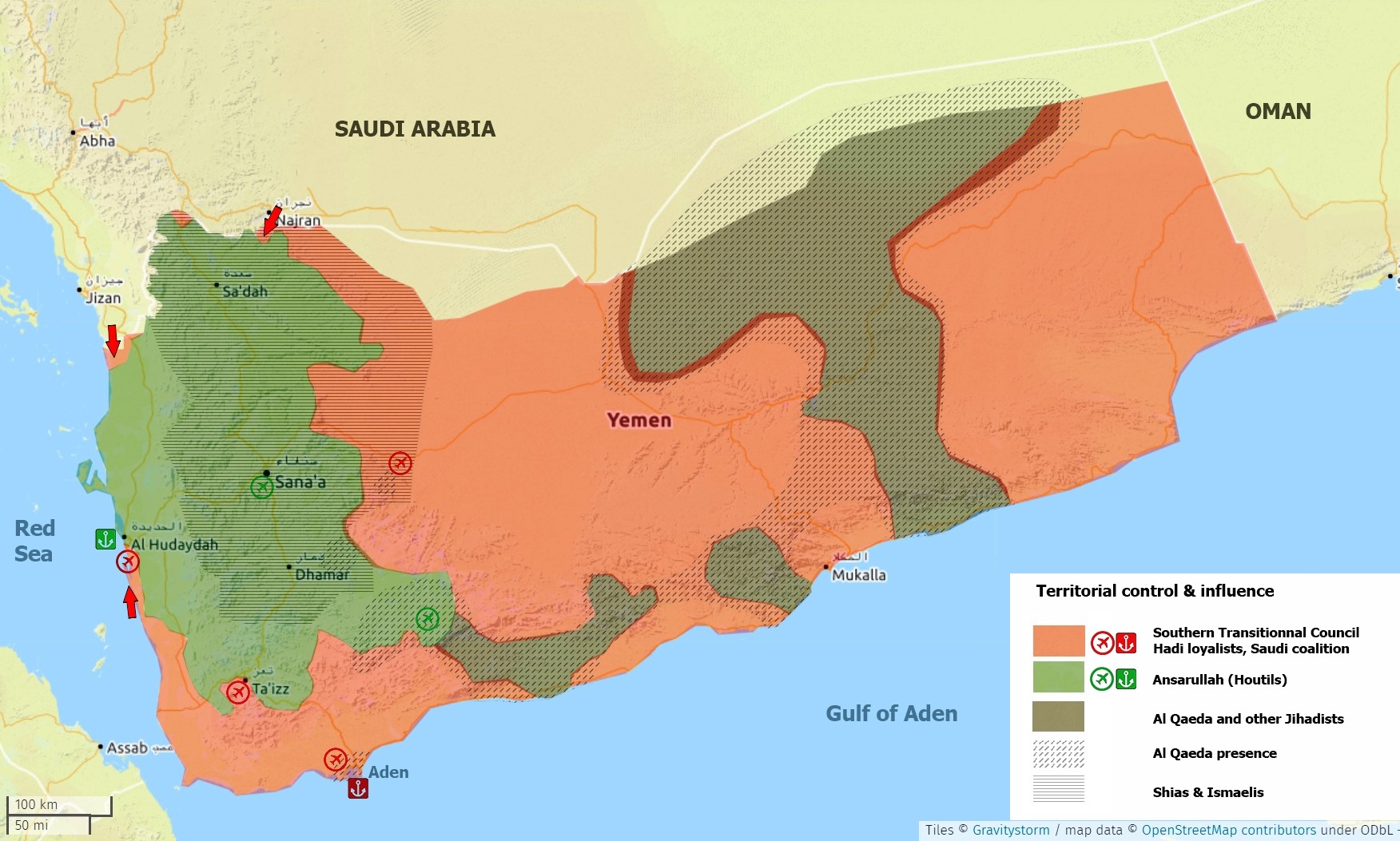

Centre énergétique et carrefour stratégique, le Moyen-Orient conserve toute sa valeur géopolitique. Selon une dialectique infernale, l’impérialisme irano-chiite et le djihadisme de facture sunnite conjuguent leurs effets déstabilisateurs, menaçant la région d’une conflagration générale. Parfois tentées par des « accommodements raisonnables », les puissances occidentales ne peuvent considérer les choses depuis Sirius. Sur le théâtre syro-irakien comme dans le golfe Arabo-Persique, une grande guerre interétatique risque d’éclater. Au Yémen, la poussée des Houthistes, soutenus par Téhéran, et l’enracinement d’Al-Qaida portent leur ombre sur Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et les voies maritimes entre Europe et Asie. Ici comme ailleurs, les Occidentaux doivent désigner l’ennemi et soutenir leurs alliés régionaux.

Entre essor des hydrocarbures nord-américains et « pivot » des États-Unis vers l’Asie-Pacifique, il fut de rigueur, un bref temps, de considérer le Moyen-Orient comme une région en voie de marginalisation accélérée. Le « Printemps arabe » de 2011, suivi d’un « hiver islamiste » plus ou moins inspiré par l’idéologie des Frères musulmans, puis la guerre en Syrie auront rapidement mis à nouveau le Moyen-Orient au premier plan, dans les représentations géopolitiques comme dans les faits. Si l’on excepte les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), une bonne partie de la région a depuis basculé dans le désordre, la guerre et le chaos. Le régime iranien n’a pas manqué d’exploiter la situation.

Présentée comme un scénario géopolitique fantasque, la menace d’un « croissant chiite » – c’est-à-dire d’une domination irano-chiite du golfe Arabo-Persique à la Méditerranée –, a pris forme (l’expression d’« autoroute chiite » renvoie à la même réalité). Sur fond de multiples blocages politico-économiques, voire d’impasse historique, le djihadisme de facture sunnite et celui de facture chiite conjuguent leurs effets pour déstabiliser le Moyen-Orient, au risque d’une conflagration générale.

A l’évidence, la région conserve une très grande importance géopolitique et l’Occident – les Européens plus encore que les Nord-Américains –, ne saurait s’en désintéresser. Le Moyen-Orient abrite les réserves d’hydrocarbures les plus abondantes au monde, mais aussi les plus aisées à extraire. Quand bien même les principaux producteurs de la région ne contrôleraient-ils plus le marché du pétrole, ils demeureraient au centre de la géographie énergétique mondiale. Le Moyen-Orient est également un espace pivot entre l’Europe et l’Asie orientale : le programme chinois de Belt and Road Initiative (les « nouvelles routes de la soie »), avec sa branche maritime, nous le rappelle. Aussi faut-il être attentif à la situation au Yémen et ne pas négliger la double menace constituée par les Houthistes, soutenus par l’Iran, et le groupe Al-Qaida, prompt à exploiter le chaos : le tiers et plus du commerce mondial transitent par le détroit de Bab-el-Mandeb (au sud du Yémen). Enfin, le Moyen-Orient, qui menace d’éclater sous l’effet de puissantes contradictions stratégiques, se situe dans le voisinage immédiat de l’Europe. Comment donc s’en abstraire ? Un tour d’horizon de la zone montre l’importance décisive des alliances régionales, notamment dans le golfe Arabo-Persique, avec l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, puissances confrontées de près au régime irano-chiite.

La situation au Moyen-Orient. Un possible désastre de portée mondiale

Le conflit syrien et ses répercussions internationales

Loin de contribuer à l’avènement d’un Moyen-Orient libéral et démocratique, l’onde de choc du « Printemps arabe » (2011), ses répercussions et ses contre-effets auront donc dévasté une bonne partie de la région. Immédiatement, la situation en Syrie s’impose à l’esprit. L’acharnement de Bachar Al-Assad à se maintenir au pouvoir, avec le soutien actif et direct de la Russie et de l’Iran, est à l’origine d’une longue guerre, à caractère inexpiable, dont nous n’avons pas encore vécu toutes les conséquences. En l’état des choses, quelque 330 000 Syriens ont perdu la vie dans ce conflit et plus de cinq millions d’entre eux ont été chassés de leurs foyers. Cela signifie que près du quart de la population totale s’est réfugié dans d’autres parties de la Syrie, dans les pays voisins (principalement la Turquie et la Jordanie) ou en Europe. Ce remaniement démographique est comparable à une épuration ethnique venant renforcer la domination de l’élément alaouite sur la majorité arabe sunnite de ce pays composite (1). Dès le départ, Bachar Al-Assad clamait : « Moi ou le chaos ». Au vrai, la Syrie a eu les deux et le chaos menace l’ensemble de la région.

L’erreur serait de croire que le plus dur est derrière nous, la consolidation du régime de Damas, après la chute de la région de Douma et de Yarmouk (avril-mai 2018) constituant le préalable au retour de la paix et de la stabilité (2). D’une part, la « transition politique », promise par le Kremlin et prévue dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, n’a pas même été esquissée (3). Le « processus d’Astana » conduit par Moscou, Téhéran et Ankara concurrence celui de Genève, mais sans parvenir à instaurer une forme ou l’autre de « Pax Poutina ». D’autre part, l’axe Moscou-Damas-Téhéran, matérialisé par l’intervention militaire combinée de l’automne 2015, a accru le mal. Le front russo-chiite qui traverse le Moyen-Orient d’est en ouest, l’enracinement des Pasdarans et autres milices panchiites en Syrie ainsi que la volonté iranienne de projeter sa puissance en Méditerranée ont rompu les équilibres. Le régime irano-chiite menace directement Israël et les régimes arabes sunnites de la région. A bien des égards, c’est une forme de guerre qui a commencé entre l’Iran et l’État hébreu, et un tel conflit pourrait ne pas se limiter au Moyen-Orient.

L’avenir incertain de l’Irak et du Liban

La situation régionale doit d’abord être considérée à l’échelon de ce que les géographes nomment l’isthme syrien, cet espace géopolitique situé entre le golfe Arabo-Persique et la Méditerranée orientale. De fait, l’« axe chiite », dont la Syrie de Bachar Al-Assad constitue le pivot, part depuis l’Iran pour traverser l’Irak et atteindre le Liban. Dans le cas de l’Irak, nous sommes face à un État récent, créé à l’époque du mandat britannique (1920-1932), fragile de constitution. A l’évidence, la tentative américaine d’ingénierie politique qui a suivi le renversement de Saddam Hussein (2003) n’a pas porté ses fruits. Au cours des années 2007 et 2008, le général Petraeus avait su reprendre le contrôle d’une situation évoluant vers la « guerre de tous contre tous », mais le retrait américain a ensuite laissé toute latitude d’action au régime irano-chiite (2011). La politique anti-sunnite de Nouri Al-Maliki, Premier ministre d’Irak et homme de Téhéran (4), a en partie généré le phénomène « État islamique ». Le 12 mai 2018, la victoire aux législatives de Moqtada Al-Sadr, représentant d’une sorte d’islamisme chiite plébéien, en alliance avec les communistes irakiens, ne va pas dans le sens de la stabilisation. Au contraire, l’incertitude de la situation politique joue encore en faveur des menées de Téhéran.

Le Liban constitue un autre État fragile, à la merci des jeux d’équilibre entre ses composantes religieuses et confessionnelles. Les agissements du régime de Bachar Al-Assad et du régime irano-chiite, qui arme et soutient le Hezbollah, aggravent les risques de déstabilisation (5). Les élections législatives du 6 mai 2018, les premières depuis 2009, ont confirmé sur le plan électoral le poids démographique et politique croissant de la population chiite qui accorde majoritairement ses voix au Hezbollah, tout à la fois parti politique et milice lourdement armée qui contrôle le Liban-sud, intervient militairement en Syrie comme auxiliaire des Pasdarans et occupe de nouvelles positions sur les frontières nord d’Israël. Il aura été particulièrement significatif et choquant de voir les militants du Hezbollah fêter leur victoire autour de la statue de Rafic Hariri, l’ancien Premier ministre assassiné en 2005. La reconduction de son fils, Saad Hariri, à la tête du gouvernement s’explique par les mécanismes constitutionnels du pays. Une vérité politique s’impose : l’endiguement de la poussée irano-chiite au Liban a échoué. Le Hezbollah contrôle directement et indirectement la destinée de ce pays, pour le plus grand profit du régime irano-chiite. Le « croissant chiite » constitue une réalité géopolitique.

A la périphérie du Moyen-Orient

Au nord de la région, la Turquie est comparable à un balcon septentrional sur le Moyen-Orient. Initialement engagé en Syrie dans la perspective d’un renversement de Bachar Al-Assad, Recep T. Erdogan a modifié sa politique au cours de l’été 2016, après la tentative de coup d’État du mois de juillet. Si la politique étrangère turque est volontiers qualifiée de néo-ottomane, l’objectif qui prévaut désormais réside dans la lutte contre l’irrédentisme kurde, le PYD (Parti de l’Union démocratique) et les FDS (Forces démocratiques syriennes). Le PYD et les FDS sont assimilés au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Dès l’été 2016, un étonnant rapprochement turco-russe a succédé aux fortes tensions de la période précédente, lorsqu’un appareil russe avait été abattu dans l’espace aérien turc. (24 novembre 2015). Ainsi la Turquie est-elle partie prenante du « processus d’Astana ». Cela dit, la situation en Syrie et ses développements sont gros de menaces pour la Turquie. D’autant plus que les jeux tactiques d’Ankara, entre les États-Unis et la Russie, pourraient fragiliser ses alliances occidentales (la Turquie est membre de l’OTAN), rendant le pays plus vulnérable aux manipulations russes comme aux ambitions régionales irano-chiites. L’islamo-nationalisme de l’AKP et le devenir de la Turquie sont lourds d’interrogations (6).

A l’ouest, l’Egypte constitue un acteur tout à la fois périphérique et essentiel dans la géopolitique régionale. Situé à l’intersection des arcs de crise africains et moyen-orientaux, ce pays est le plus peuplé du monde arabe dont il constitue le centre, entre Maghreb et Machrek. Engagé en Afrique nilotique, il l’est aussi en mer Rouge, débouché du canal de Suez. On rappellera ici la participation de l’Egypte à la coalition arabe, emmenée par Riyad et Abou Dhabi, qui mène un rude combat au Yémen, tout à la fois contre les rebelles houthistes, soutenus par le régime irano-chiite, et les deux branches du djihadisme global que sont Al-Qaïda et l’État islamique. La guerre du Yémen – faut-il le souligner ? – concerne au premier chef l’Europe, certains des attentats terroristes qui ont frappé son sol ayant été téléguidés depuis les zones sous contrôle djihadiste (cf. infra). Ce même terrorisme frappe plus spécifiquement l’Egypte au Sinaï. Aussi Le Caire est-il particulièrement attentif à l’évolution de la situation en Libye. Avec les Émirats arabes unis, le maréchal Al-Sissi, Président de l’Egypte, soutient le maréchal Khalifa Haftar, maître de la Cyrénaïque, engagé dans une difficile négociation avec Fayez Al-Sarraj et le gouvernement sis en Tripolitaine (7). Il n’en demeure pas moins que les ambitions nassériennes ont vécu : l’Egypte ne semble pas en mesure d’assumer un quelconque leadership dans le monde arabo-musulman.

Acteurs et facteurs de la déstabilisation régionale

L’expansionnisme irano-chiite

S’il n’est pas possible d’expliquer la situation par un seul facteur et de manière unidimensionnelle, sans prise en compte du passé historique, la réalité de l’expansionnisme irano-chiite, les dégâts déjà provoqués et les menaces qu’il représente, hic et nunc, s’imposent à l’analyse géopolitique. En un premier temps, il importe de mettre en perspective les faits. Curieux alliage de panislamisme et de tiers-mondisme marxisant à ses débuts, la révolution islamique chiite de février 1979 et l’arrivée au pouvoir de l’imam Khomeyni sont à l’origine d’un grand chambardement au Moyen-Orient et dans le monde, accru par l’intervention soviétique en Afghanistan, à la fin de la même année (décembre 1979). Depuis, une vague islamiste balaie en tous sens le Moyen-Orient, le djihadisme chiite et le sunnite se nourrissant réciproquement. Si la guerre du Golfe (1980-1988) a épuisé la version panislamique et tiers-mondiste du khomeynisme, une synthèse irano-chiite, enracinée dans le nationalisme persan, a depuis pris le relais (8). Le Guide suprême, Ali Khamenei, et les Pasdarans sont animés par un vaste projet de domination du Moyen-Orient, depuis la Caspienne et le golfe Arabo-Persique jusqu’en Méditerranée orientale, avec de possibles répercussions en Afrique du Nord et dans le bassin occidental de l’ancienne Mare Nostrum (9).

On connaît la menace que l’expansionnisme de Téhéran et l’ouverture d’une « autoroute chiite » à travers le Moyen-Orient représentent pour Israël, mais les régimes arabes sunnites sont tout autant mis en péril. D’ores et déjà, les Pasdarans se vantent de contrôler quatre capitales arabes : Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. L’Irak, la Syrie et le Liban ont été évoqués plus haut. En revanche, le cas du Yémen est souvent abordé sous le seul angle humanitaire. Assurément, le poids du passé (le régime marxiste du Yémen du Sud), le soutien apporté à Saddam Hussein lors de l’invasion du Koweït (1990) et l’unification tardive du pays (1991) expliquent en partie la situation géopolitique. Pourtant, c’est le soutien de Téhéran à la rébellion houthiste, minorité zaïdite du nord-ouest, qui a donné une nouvelle ampleur à la guerre civile (10). La prise de Sanaa et l’exil du gouvernement légal (2014), ont conduit à l’intervention d’une coalition arabe emmenée par Riyad et Abou Dhabi (mars 2015). En violation de l’embargo sur les armes institué par l’ONU, la livraison de missiles balistiques iraniens aux rebelles et leur emploi contre l’Arabie Saoudite pourraient étendre ce conflit (11). Les Houthistes s’avèrent donc être les auxiliaires du régime irano-chiite dans son entreprise de domination régionale, sur les arrières des monarchies du Golfe. Cette question a aussi une forte dimension internationale : la principale route maritime entre l’Europe et l’Asie passe par le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d’Aden, goulet d’étranglement du commerce mondial (12).

Le djihadisme global de facture sunnite

Dans cette guerre du Yémen, le fort engagement des Émirats arabes unis au sein de la coalition arabe sunnite, la présence de ses forces au sol et le combat qu’elles mènent contre Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA), la branche yéménite de la nébuleuse de l’organisation terroriste fondée par Oussama Ben Laden, appellent également l’attention sur la persistance du djihadisme global de facture sunnite. Il importe ici de rappeler que le fondateur d’Al-Qaida était d’ascendance yéménite et que ce pays, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, fut l’incubateur de cette organisation. Al-Qaida apparaît sur la scène publique après l’attentat-suicide mené le 12 octobre 2000 contre un bâtiment de guerre américain, l’USS Cole, dans le port d’Aden (13).

La guerre au Yémen et ses différentes dimensions

La guerre au Yémen s’inscrit dans différentes temporalités : la longue souveraineté anglaise sur Aden et la fracture géographique, tribale et confessionnelle entre le Nord et le Sud ; l’installation d’un régime marxiste au Yémen du Sud (1967-1990) et le caractère tardif de l’unification (1990) ; la confiscation du pouvoir par Ali Abdallah Saleh (1978-2012) et le déclenchement d’une guerre civile par les Zaydites, également appelés « Houthistes » (2002) ; la révolution de 2011 et le départ de Saleh, mis à profit par les Houthistes qui, avec l’aide de Téhéran, prennent Sanaa et chassent le président Hadi (septembre 2014). A l’appel de ce dernier, une coalition arabe emmenée par Riyad et Abou Dhabi intervient (26 mars 2015), la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l’ONU apportant une caution juridique internationale (14 avril 2015). A raison, les ONG insistent sur les drames liés à la guerre. Outre le fait que l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis fournissent une aide humanitaire, les enjeux géostratégiques de ce conflit sont aussi très élevés : guerre par procuration avec l’Iran, liberté de navigation dans le détroit de Bal el-Mandeb et lutte contre Al Qaida. Enfin, les belligérants sont multiples et les modes opératoires, au sein même de la coalition, ne sont pas les mêmes. Quand Riyad privilégie le bombardement aérien du nord du pays, les forces émiraties opèrent au sol, de manière sélective. Elles mènent une guerre contre Al-Qaida et, pour ce faire, appuient des groupes en faveur d’une large autonomie du Sud.

Quant à AQPA, fondée en 2009, les services de renseignements occidentaux la considèrent comme une des branches les plus vivaces de cette internationale islamo-terroriste. Sur cet autre front de la terreur, du sud de la péninsule Arabique à la Corne de l’Afrique, voici plusieurs années que les États-Unis et leurs alliés mènent une guerre au scalpel, avec emploi de drones et de forces spéciales. L’activisme mortifère d’AQPA a aussi des prolongements éloignés de ses bases : auteurs, en France, de l’attaque contre des journalistes de Charlie Hebdo, en janvier 2015, les frères Kouachi se réclamaient de cette organisation. Dans le présent contexte, AQPA s’enracine dans des « zones grises » au Yémen et ce sont les forces spéciales des Émirats arabes unis qui mènent le combat au sol.

A l’échelon régional, la chute de Mossoul et Rakka, les « capitales » de l’État islamique ne sauraient laisser croire que ce type de djihadisme n’existe plus qu’à l’état résiduel. En Syrie, l’intervention turque à Afrine, l’enracinement militaire du régime irano-chiite et ses répercussions, plus généralement la dangereuse mutation de la guerre en un vaste conflit interétatique, ouvrent de nouveaux espaces à l’État islamique ainsi qu’à Al-Qaida. En Irak, une éventuelle politique anti-sunnite, menée par des extrémistes chiites avec le soutien de Téhéran, aurait des effets similaires à ce qui s’est déroulé sous le gouvernement d’Al-Maliki (2006-2014), une fois émancipé de la tutelle américaine. De l’Afrique du Nord jusqu’en Haut-Asie, sur le théâtre Af-Pak (Afghanistan-Pakistan), le djihadisme ne faiblit pas et plonge ses racines dans un terreau autant théologique et culturel que sociopolitique et économique.

Les griefs contre le Qatar

Depuis le 5 juin 2017, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn imposent au Qatar un blocus qui, sans être total, a contraint cet émirat à réorganiser ses circuits commerciaux et à puiser dans ses amples réserves de change. Sont reprochés à Doha une rupture du front sunnite à l’encontre de l’Iran, un soutien multiforme à différents mouvements terroristes, y compris au moyen de la chaîne Al-Jazeera dont Riyad et Abou Dhabi exigent la fermeture, ainsi que l’ouverture d’une base militaire turque sur le territoire du Qatar. Tout récemment, le possible achat d’un système anti-aérien et antimissile russe (le S-400) a conduit l’Arabie Saoudite à menacer Doha d’une opération militaire préventive. Parmi la liste de ces griefs, le financement indirect de groupes terroristes, comme les branches syrienne et yéménite d’Al-Qaida, revient dans un certain nombre de sources publiques, notamment différentes enquêtes menées par le Wall Street Journal et le New York Times. Citées par Georges Malbrunot et Christian Chesnot, ces enquêtes révèlent que d’énormes rançons acquittées par le Qatar ont alimenté les caisses d’Al-Nosra et d’Al-Qaida dans la Péninsule Arabique (14). Le règlement de ces sommes astronomiques n’aurait pas pour seul but de sauver des otages occidentaux ou de se concilier leurs gouvernements, mais dans l’idée de s’acheter une police d’assurance, voire de s’assurer des soutiens dans les conflits régionaux. Au vrai, ces enquêtes incriminent aussi les gouvernements des pays dont les otages sont originaires, les instances internationales prohibant de telles pratiques. Toujours est-il que le blocus du Qatar marque le déclin du Conseil de Coopération des États du Golfe, victime de ses contradictions géopolitiques.

A cet égard, la situation en Syrie constitue une sorte de résumé et de précipité chimique de la situation d’ensemble : les différents types de conflits s’empilent plus qu’ils ne se succèdent, le djihadisme formant un élément structurel du paysage géopolitique. Face à cette situation, la solidarité des régimes arabes sunnites, alliés de l’Occident, devrait s’imposer, mais les « jeux pervers » des dernières années n’ont pas totalement disparu. Ainsi en va-t-il des rançons versées par le Qatar à différents groupes islamistes, assimilées par Riyad et Abou Dhabi à des subsides déguisés. En sus des relations spéciales que Doha et Téhéran entretiennent, ces ambiguïtés expliquent la grave crise que traverse le Conseil de Coopération des États du Golfe (CCG). Les timides progrès mis en exergue par Doha en matière de lutte contre le financement du terrorisme donnent une idée des compromissions passées (15).

A l’arrière-plan : l’Islam en crise

La dialectique infernale entre djihadisme chiite et djihadisme sunnite a pour arrière-plan la profonde crise de l’Islam, la majuscule désignant moins la religion que l’espace de civilisation. Le monde arabo-musulman a eu ses heures de gloire, mais il a été éclipsé par l’expansion de l’Occident d’abord, le réveil de l’Asie ensuite. Nous nous référons ici aux thèses du grand orientaliste Bernard Lewis, récemment disparu (16). L’impasse historique dans laquelle se trouvent de larges parts du Moyen-Orient renvoie au nationalisme arabe, tiers-mondiste et laïcisant, qui dans l’après-guerre a succédé à la tutelle occidentale (17). Sous la direction de raïs placés à la tête d’États hypertrophiés, les peuples arabes étaient censés s’unir, détruire Israël et accéder à la modernité par la voie du dirigisme étatique. En réalité, le « modèle arabe » a échoué, sur les champs de bataille comme sur le terrain du développement. A l’intérieur des différents États arabes, les clans au pouvoir ont confisqué les richesses et annihilé la libre entreprise ; à l’extérieur, la guerre des Six Jours (1967) aura marqué l’échec du « socialisme arabe ». Depuis, le nationalisme étatique et l’islamisme prévalent sur le panarabisme. Entretemps, les économies agiles d’Extrême-Orient, souvent dépourvues de ressources naturelles, ont surclassé celles du Moyen-Orient, infligeant ainsi aux peuples de la région d’autres blessures narcissiques. A bien des égards, cette partie du monde a tout simplement « décroché ».

A partir des années 1980, les économies de la région ont commencé à s’ouvrir au secteur privé et aux investissements étrangers, conformément aux recommandations du FMI. L’ouverture est uniquement sélective et limitée, sous le contrôle des clans au pouvoir qui s’approprient des pans entiers de l’économie. La corruption règne, les droits de la propriété sont très incertains et l’économie de marché n’est que façade. Au cours des années 2000, la croissance s’accélère dans la zone MENA (Middle East-North Africa), mais elle ne suffit pas à absorber les « classes nombreuses » issues de la croissance démographique (le monde arabe sort à peine de la transition démographique). Les moins de 25 ans représentent la moitié de la population, le marché du travail est engorgé et les perspectives de la jeunesse sont quasi-inexistantes. Insuffisante, cette croissance dépend très fortement de la conjoncture mondiale. La crise économique de 2008, la hausse des cours alimentaires, dans des pays où l’eau et les terres arables font défaut, sont à l’origine des soulèvements de 2011. En fait de libéralisation politique et économique, le « Printemps arabe » n’a fait que précéder un « hiver islamiste », parfois contrarié par la réaffirmation de pouvoirs autoritaires. A l’exception de quelques pays du Golfe ayant échappé à la « malédiction des matières premières » – comme les Émirats arabes unis qui diversifient leur économie et s’efforcent de lutter contre la transmutation de la religion islamique en idéologie mortifère –, les facteurs qui bloquent la situation sont toujours actifs. L’absence de modernisation et de croissance aggrave les contradictions culturelles des pays de la région, comparable à un « trou noir » menaçant le monde entier.

Points d’appui et éléments d’une grande stratégie occidentale

Une lutte sur deux fronts géopolitiques

La difficulté et le défi, pour les puissances occidentales, résident dans le maintien de l’unité interne, tout en menant la lutte sur deux fronts géopolitiques : celui de l’expansionnisme irano-chiite, qui menace l’ensemble d’une région voisine de l’Europe, voire la Méditerranée ; celui du djihadisme global qui vise à renverser les régimes arabes sunnites jugés impies et frappe les sociétés occidentales jusque dans leur cœur géographique. En l’état de la question, le plus difficile, une fois les États-Unis sortis de l’accord nucléaire iranien du 14 juillet 2015, consistera à élaborer à nouveau une position commune sur le régime irano-chiite et ses pratiques (18). Du côté européen, il faudrait convenir qu’il ne sera pas possible, sans épreuve de force, d’amener Téhéran à négocier l’après-2025, date à laquelle une partie des « sunset clauses » sera caduque, à limiter son programme de missiles balistiques et à cesser d’étendre sa domination au Moyen-Orient (19). Lorsque la diplomatie française a évoqué ces différents volets de la question iranienne, les dirigeants du régime ont refusé tout net. D’emblée, ces exigences conduisaient à une nouvelle crise diplomatique. Du côté américain, la volonté affichée de faire pression sur Téhéran doit s’inscrire dans une stratégie plus large au Moyen-Orient. Il ne sera pas possible de parvenir à ses fins en laissant penser que l’objectif à terme est de se désengager de la région. Du reste, on voit mal comment un réel alignement géopolitique entre Israël et les régimes arabes sunnites, sans l’hégémon américain en surplomb, pourrait se produire et s’inscrire dans la durée.

Simultanément, la lutte contre le djihadisme global de type sunnite exige la perpétuation de la coalition arabo-occidentale mise sur pied à l’été 2014, en réponse au surgissement de l’État islamique. La traduction la plus forte en est le déploiement de forces spéciales occidentales (États-Unis, France, Royaume-Uni) auprès des unités arabo-kurdes qui composent les FDS (les Forces démocratiques syriennes) dans le Nord-Est de la Syrie ainsi qu’à Manbij, à l’ouest de l’Euphrate. Si ce dernier cas fait l’objet d’une négociation avec Ankara (voir plus bas), le maintien de ces forces occidentales se révèle indispensable, tant pour lutter contre les surgeons de l’État islamique, plus vivaces que la chute de Mossoul et Rakka ne le laisse penser (20), que pour contrer la présence des Pasdarans, du Hezbollah et autres milices panchiites sur le théâtre syrien. Il est en effet improbable que les seules sanctions économiques et financières contre Téhéran suffisent à couper le « pont terrestre » irano-chiite à travers la Syrie. Dans l’un et l’autre objectifs, la coopération politique et militaire des pays voisins s’avèrera essentielle. Cela pose la question des orientations de l’Irak et de son prochain gouvernement à la suite des élections législatives (12 mai 2018). Autre pays dont on parle peu, mais qui constitue un important allié : la Jordanie, base arrière des forces déployées à Deraa, dans le sud de la Syrie. Enfin, l’importance du volet financier de la lutte contre le terrorisme doit être rappelée. Elle requiert la pleine coopération des pays de la région (21).

Les Émirats arabes unis, principale « porte d’accès » du golfe Arabo-Persique

Américains et Européens disposent d’un certain nombre d’alliés ou de partenaires privilégiés au Moyen-Orient et leurs intérêts de sécurité doivent être pris en compte. Puissance militaire régionale sans équivalent et économie dynamique, l’État hébreu est apparemment en position de force, mais il fait figure de bastion assiégé. Il est directement confronté à la menace irano-chiite, trop longtemps présentée dans nos pays comme très exagérée (voire fantasmatique). Du point de vue occidental, Israël constitue davantage une position avancée qu’une porte d’entrée dans la région. La Jordanie est un État clef, performant sur le plan militaire, mais dont l’avenir repose en partie sur le soutien de ses alliés occidentaux et des États du golfe Arabo-Persique. A bien des égards, le refoulement des ambitions iraniennes ainsi que la lutte contre le terrorisme islamique reposent sur ces derniers, situés en première ligne à tous égards. La subversion de ces monarchies de type traditionnel bouleverserait les équilibres régionaux et mondiaux. Institué en 1981, en réponse aux menaces que la révolution islamique chiite faisait déjà peser sur la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz (22), le CCG constitue une forme de club qui rassemble les régimes arabes sunnites du golfe Arabo-Persique. Instrument de cohésion géopolitique, le CCG devait contribuer au partage du fardeau de la défense dans cette zone géostratégique. Les jeux troubles du Qatar et le blocus qui en résulte, depuis le 5 juin 2017, donnent une idée du peu de cohérence du CCG. Si une « OTAN arabe » devait voir le jour, ce serait sur d’autres bases. Les pays qui participent à ce club de pétromonarchies relèvent en fait d’une approche différenciée.

Outre le Qatar, le Koweït et Oman maintiennent un certain nombre de liens avec l’Iran (23). A l’inverse, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn affichent leur volonté de contrer l’impérialisme irano-chiite. Du fait de sa masse territoriale, de son poids démographique, de ses réserves pétrolières et de son rôle dans l’OPEP, l’Arabie Saoudite appelle l’attention, d’autant plus que Mohammed Ben Salman, inspiré par les réalisations des Émirats arabes unis, a annoncé un grand programme de modernisation. S’il est important que le « quasi-califat » saoudien, centre du wahhabisme, défasse en quelque sorte ce qu’il a fait, l’inertie de ce pays et les risques inhérents à cette transformation ne sont pas négligeables. A l’inverse, la politique conduite par les Émirats arabes unis, la diversification de l’économie émiratie (sortie du « tout-pétrole »), leur engagement sur le double front de la lutte contre le terrorisme et les prétentions irano-chiites ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur. La guerre qu’ils conduisent au Yémen mérite une plus grande attention. On ne saurait sous-estimer la partie géopolitique qui se joue dans ce pays, sur les arrières des monarchies sunnites et à proximité des routes maritimes entre Europe et Asie. Anticipant un conflit ouvert avec l’Iran, les Émirats arabes unis projettent leur puissance au-delà du golfe Arabo-Persique, afin de desserrer l’emprise de Téhéran sur le golfe d’Aden comme sur le détroit d’Ormuz. Bref Mohammed Ben Zayed a élaboré une vision stratégique d’ensemble et les Émirats arabes unis constituent un point d’appui pour contrer les actions et menaces iraniennes.

Deux pays importants : l’Égypte et la Turquie

Absorbée par ses problèmes internes, l’Egypte du maréchal Al-Sissi, réélu président en mars 2018, peut sembler plus en retrait sur la question de l’Iran et des agissements de Téhéran au Yémen (24). Si elle contribue à la coalition arabe engagée sur ce théâtre, sa participation se limite à une composante navale. A la différence des Émirats arabes unis, dont les forces spéciales sont présentes au sol, Le Caire a refusé de débarquer des troupes. Toutefois, il faut se souvenir que l’arrivée de Mohammed Morsi à la Présidence de la République, en juin 2012, avait soulevé de grands espoirs du côté de l’Iran. Depuis Téhéran, la révolution égyptienne était perçue comme une réplique de la révolution islamique iranienne, les Frères musulmans étant réputés favorables à la restauration des liens diplomatiques rompus en 1980 (en raison du traité de paix israélo-égyptien de l’année précédente). De fait, Mohammed Morsi s’était déclaré en faveur d’une telle initiative, afin de modifier l’équilibre stratégique régional, et entendait réécrire le traité de paix israélo-égyptien. L’année précédente, la marine iranienne avait mis à profit la situation chaotique de l’Egypte et testé les militaires égyptiens en envoyant deux navires de guerre traverser le canal de Suez et croiser devant les côtes syriennes. En juillet 2013, le coup de force du maréchal Al-Sissi et la mise hors la loi des Frères musulmans ont interrompu un rapprochement qui aurait renforcé l’axe Hezbollah-Hamas dirigé contre Israël. La campagne anti-terroriste menée dans le Sinaï est également d’une importance décisive : la transformation de ce territoire en une base terroriste serait un danger non seulement pour l’Egypte et Israël, mais pour la Jordanie et l’Arabie Saoudite. Sur le sol d’Afrique, la contribution de l’Egypte à la lutte anti-terroriste a été précédemment mentionnée. Rappelons enfin que ce pays est le gardien du canal de Suez et un territoire de transit pour le pétrole qui s’écoule par l’oléoduc SuMed (25).

Sans ignorer le mauvais état de ses relations avec l’Occident, qu’il s’agisse des États-Unis ou de l’Union européenne et la plupart de ses membres, la Turquie constitue un important allié sur les confins septentrionaux du Moyen-Orient. Laissons-là le rôle persistant de ce pays sur le flanc sud de la Russie (malgré les convergences tactiques en Syrie et l’achat de S-400), les accords avec l’Union européenne qui permettent d’amortir le choc migratoire ou encore la prochaine inauguration du TANAP (Trans-Anatolian Pipeline), voie d’acheminent du gaz naturel depuis la Caspienne qui contribuera à la diversification des approvisionnements énergétiques de l’Europe. Présentement, c’est au prisme de la situation au Moyen-Orient et des ambitions irano-chiites qu’il importe de comprendre la valeur géopolitique de la Turquie. Si la lutte contre l’irrédentisme kurde domine la politique régionale turque, le néo-ottomanisme relevant en partie de la rhétorique, il reste que Recep. T. Erdogan est déterminé à affirmer la présence de son pays au Moyen-Orient (26). Ses ambitions régionales demeurent, l’ouverture d’une base au Qatar constituant un point de friction avec l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Le rapprochement avec le Soudan, par ailleurs engagé dans la coalition arabe menant la guerre au Yémen, pourrait se traduire par une présence militaire en mer Rouge. Tout cela mérite attention. A plus long terme, la Turquie constitue un possible État-tampon contre les ambitions irano-chiites. Dans l’immédiat, le contrôle turc d’une partie du nord-ouest de la Syrie contribue objectivement à limiter la latitude de l’action de l’axe Moscou-Damas-Téhéran. C’est en cela que la suite des négociations turco-américaines autour de Manbij sera décisive (27).

Conclusion. Le Moyen-Orient, « nœud gordien » du monde

Pour conclure, en dépit des discours relatifs à la fin de l’économie pétrolière ou à la nécessité de se retrancher derrière d’illusoires parapets, la haute valeur géopolitique du Moyen-Orient ne saurait être occultée. Réservoir énergétique mondial, la zone représente également un carrefour géostratégique entre l’Europe d’une part, l’Asie du Sud et de l’Est d’autre part. Présent dans maintes analyses sur le bouleversement des équilibres mondiaux, le concept « Indo-Pacifique » souligne notamment l’importance des flux qui, à travers les détroits indonésiens, relient le golfe Arabo-Persique à l’Extrême-Orient. Aussi la volonté iranienne de dominer le Moyen-Orient, menace en soi et source d’intensification du djihadisme sunnite, ne devrait-elle pas laisser indifférentes les puissances occidentales. L’appui quasi inconditionnel apporté à Bachar Al-Assad par le régime irano-chiite, allié à la Russie, et la perpétuation d’une guerre sans merci en Syrie ont déjà eu de graves répercussions en Méditerranée et en Europe. Bousculant les frontières, les flux massifs de réfugiés amplifient des révoltes électorales qui bouleversent les systèmes politiques européens. De même, il serait erroné de regarder le conflit du Yémen comme une lointaine guerre exotique. Se reporter à la longue histoire du port d’Aden suffit à comprendre l’importance du détroit de Bab-el-Mandeb et de la route de Suez dans la géopolitique mondiale. En conséquence, il est crucial d’identifier les alliés des Occidentaux en ces espaces, notamment dans le golfe Arabo-Persique, et de tenir compte de leurs intérêts de sécurité.

Au-delà des considérations stratégiques, énergétiques et géo-économiques, il conviendrait enfin de s’interroger sur la place que le Moyen-Orient tient dans notre histoire, nos représentations géopolitiques, voire dans notre inconscient collectif. Le grand historien Pierre Chaunu voyait en cet espace – entre Asie Mineure, plateaux iraniens, déserts d’Arabie et Delta du Nil –, le « nœud de toutes les aventures humaines ». C’est sur ces 800.000 kilomètres carrés, rappelait-il, utilisables par les techniques agricoles du Néolithique, que le Croissant fertile a pris forme. Au cours des vastes mouvements de peuples de la protohistoire (Indo-européens, Sémites et autres), le Moyen-Orient, déjà, constituait un carrefour stratégique. A partir de ce nœud géographique, l’espace antique s’est étendu vers l’ouest et le nord, jusqu’à couvrir un ensemble géographique correspondant ensuite aux empires romain et parthe ainsi qu’à la frange de la Germanie en contact avec le monde méditerranéen ; soit un total d’environ cinq millions de kilomètres carrés qui correspond au monde connu d’avant la Renaissance et les Grandes Découvertes (28). Tous ces mouvements ont eu leurs correspondances dans le champ des idées, du divin et de la métaphysique. Bref, l’attraction exercée par cette région du monde, encore aujourd’hui, n’est certainement pas le simple fait d’un orientalisme désuet : le Moyen-Orient est le nœud gordien du monde.

Notes

(1) Les Alaouites constituent une branche du chiisme et ils représentent 10 % de la population syrienne. Le clan Assad monopolise la vie politique depuis le coup d’État d’Hafez Al-Assad en 1970, dans le prolongement de la prise du pouvoir par les baathistes. Aux Alaouites s’ajoutent une proportion à peu près équivalente de Kurdes et de Chrétiens ainsi que des Druzes, autre minorité se rattachant au chiisme (6-7 %). Le reste de la population, un peu plus des trois cinquièmes, est constitué d’Arabes sunnites. Par sa population composite, la Syrie est une sorte de résumé ethnico-religieux du Moyen-Orient.

(2) Le nord-est de la Syrie, Afrine et les territoires situés à l’ouest de l’Euphrate, Idlib au nord-ouest ainsi que la région de Deraa au sud (en avant des frontières jordaniennes) échappent toujours à l’emprise de Damas. Au total, le régime contrôle une bonne moitié du territoire, mais il s’agit de la « Syrie utile » (axe Damas-Homs-Alep et côtes de la Méditerranée) qui représente les deux tiers de la population (sans tenir compte du « remaniement démographique »).

(3) Voir la résolution 2254 des Nations unies du 18 décembre 2015, qui prévoit pour la Syrie « une gouvernance crédible, inclusive et non confessionnelle ». Le « processus d’Astana » ensuite évoqué est mis en place par la Russie, la Turquie et l’Iran en 2017, après la chute d’Alep (22 décembre 2016). Officiellement, ce format de négociation vise l’instauration de cessez-le-feu et la mise en place de zones de désescalade. En réalité, il s’agit de contourner les négociations menées à Genève, dans le cadre des Nations Unies.

(4) Membre du parti chiite Dawa, Nouri Al-Maliki est à la tête du gouvernement irakien entre 2006 et 2014. Il devient ensuite vice-président de la République.

(5) Succursale libanaise des Pasdaran, le Hezbollah a été fondé en 1982. Depuis 1992, il est dirigé par Hassan Nasrallah. Ce parti-milice contrôle la partie sud du Liban et les quartiers chiites de Beyrouth ainsi que la vie politique libanaise. La guerre en Syrie a permis à ses troupes de s’aguerrir et de prendre position à proximité du plateau du Golan, menaçant d’ouvrir un nouveau front contre Israël.

(6) Le scrutin présidentiel et les élections législatives qui se tiendront le 24 juin 2018 donneront idée du niveau de contrôle de Recep T. Erdogan sur la Turquie. Depuis la répression qui a suivi le coup d’État raté de juillet 2016, la Turquie est en passe de devenir une autocratie et la polarisation politique générée par Erdogan hypothèque son avenir.

(7) Le 17 décembre 2015, un accord inter-libyen a été signé à Skhirat (Maroc), sous l’égide de l’ONU. C’est sur la base de cet accord qu’un gouvernement d’union nationale, dirigé par Fayez Sarraj, a été fondé et installé à Tripoli. A l’est, en Cyrénaïque, un gouvernement parallèle est soutenu par le général Haftar (depuis autoproclamé maréchal) ainsi que le parlement libyen qui s’est replié à Tobrouk.

(8) Toutefois, les dirigeants iraniens savent instrumentaliser le panislamisme et, quand il le faut, trouver des points d’accord avec des forces et des mouvements islamistes de facture sunnite. Ce fut le cas en Afghanistan comme en Irak, afin de mener une lutte par procuration contre les Américains et leurs alliés de l’OTAN (la Syrie de Bachar Al-Assad était alors le pivot des islamistes en route pour aller combattre en Irak). Téhéran soutient également le Hamas, maître de la bande de Gaza.

(9) Dans le numéro de Jeune Afrique du 14 mai 2018, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, accuse Téhéran d’avoir fourni des armes au Front Polisario, via le Hezbollah et avec la complicité de l’Algérie. En conséquence, Rabat a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec l’Iran. Téhéran, le Hezbollah et Alger nient les faits. L’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont officiellement apporté leur soutien au Maroc. Atout le moins, cette affaire montre la réalité d’un alignement géopolitique des États opposés à l’expansionnisme irano-chiite, depuis l’Atlantique jusqu’au golfe Arabo-Persique, un fait massif que les puissances européennes ne pourront longtemps écarter. Cf. Nasser Bourita, « Notre diplomatie est globale, autonome et responsable », Jeune Afrique, 14 mai 2018.

(10) Le zaïdisme constitue une branche du chiisme, à la fois proche et distincte du chiisme duodécimain et de l’ismaélisme. Il s’est défini au VIIIe siècle, en s’opposant au sunnisme de la dynastie des Omeyyades qui, depuis Damas, dominait le monde arabo-musulman. Les neuf dixièmes des chiites sont duodécimains (croyance en douze imams, successeurs du Prophète, le dernier d’entre eux devant revenir à la fin des temps) et ils sont majoritaires en Iran, en Irak, à Bahreïn, en Azerbaïdjan et au Liban. Les Ismaéliens se divisent en plusieurs familles, dont les Druzes, présents en Syrie, au Liban et en Israël.

(11) L’expertise internationale des restes de deux missiles, tirés les 22 juillet et 4 novembre 2017, a confirmé qu’il s’agissait d’engins conformes au missile iranien de type Qiam-1. Cette information apparaît dans un rapport remis au Conseil de sécurité en janvier 2018, qui confirme que l’Iran a violé l’embargo sur les armes imposé au Yémen (résolution 2216, avril 2016).

(12) Entre la péninsule Arabique et la Corne de l’Afrique, le détroit de Bab el-Mandeb (la « Porte des larmes ») fait communiquer la mer Rouge et l’océan Indien, à travers le golfe d’Aden. Les Britanniques s’installent à Aden en 1839, les Français à Djibouti en 1862. Avec l’ouverture du canal de Suez, inauguré en 1869, ce détroit a pris toute sous importance. Aden devient alors l’un des principaux ports mondiaux.

(13) L’USS Cole était un destroyer lance-missiles de l’US Navy. Cet attentat-suicide a tué 17 marins américains et en a blessé 39 autres.

(14) Georges Malbrunot et Christian Chesnot, Nos très chers émirs, Michel Lafon, 2016, pp. 122-126.

(15) Depuis le 5 juin 2017, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis maintiennent un blocus contre le Qatar, reprochant à cet émirat ses liens avec Téhéran et un certain nombre d’ambiguïtés à l’égard des groupes islamistes. En aval de la conférence internationale sur le financement du terrorisme, organisée à Paris, les 25 et 26 avril 2018, le Qatar a publié une liste d’individus et d’organisations qui feront désormais l’objet de sanctions ; liste qui recoupe en partie celle qu’Emiriens et Saoudiens avaient publiée au début du blocus.

(16) Cf. Bernard Lewis, L’Islam en crise, Le Débat-Gallimard, 2003. La prise de conscience par les classes dirigeantes du Moyen-Orient, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Empire ottoman, date de l’Expédition d’Egypte, conduite en 1798 par Napoléon Bonaparte. Depuis, ces classes dirigeantes ont cherché à importer la modernité instrumentale, source de puissance, tout en bannissant la modernité axiologique (les valeurs de l’Occident).

(17) Le plus souvent, il s’agissait non pas de colonisation stricto sensu, mais de protectorats et de mandats de la SDN.

(18) Cf. Jean-Sylvestre Mongrenier, L’accord nucléaire iranien, la stratégie américaine et les illusions européennes, Institut Thomas More, mai 2018.

(19) Les « sunset clauses » sont des clauses restrictives, contenues dans le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), qui portent notamment sur le nombre de centrifugeuses, sur la recherche avancée en ce domaine (2025) ou encore sur le niveau d’enrichissement de l’uranium (2030). A cela s’ajoute un programme de missiles balistiques de plus de 2 000 km de portée (les missiles Shahab, Ghadr et Khorramchahr), capables d’emporter plusieurs charges dans le cas du Khorramchahr. D’ores et déjà, ces missiles constituent une menace pour l’intégralité du Moyen-Orient, les implantations occidentales dans la région ainsi que les franges sud-est de l’Europe et le sud de la Russie. Selon certaines analyses, la portée de ces missiles pourrait être aisément allongée jusqu’à 5 000 km. En ce cas, la totalité de l’Europe et la « plus grande Méditerranée » seraient dans le champ de tir.

(20) Le 8 juin 2018, l’État islamique a repris une partie de la ville d’Al-Boukamal, située dans la province de Deir-ez-Zor, près de la frontière irakienne. Cette ville était repassée sous le contrôle du régime de Damas en novembre 2017. Depuis la perte de Mossoul et Rakka, il s’agit de la première opération d’importance menée par cette organisation terroriste. Après s’être étendu sur la moitié du territoire syrien, l’État islamique n’en contrôle plus que 3 %, mais il dispose encore de réelles capacités de combat.

(21) Cf. Jean-Sylvestre Mongrenier, « Financement du terrorisme : que faut-il attendre du sommet « No money for terror » de Paris ? », Challenges, 25 avril 2018.

(22) Situé entre la région portuaire de Banda Abbas (Iran) et le cap Musandam (Sultanat d’Oman), le détroit d’Ormuz relie le golfe Arabo-Persique à la mer d’Oman et à l’océan Indien. Placé sous le régime du libre transit, le détroit d’Ormuz est surveillé par l’Iran et le Sultanat d’Oman. Large de 40 km et longue de 65 km, cette voie géostratégique voit passer près du tiers de la production mondiale de pétrole. Depuis la révolution islamique, les États-Unis considèrent que la libre circulation des flux dans ce détroit relève de leurs intérêts vitaux (cf. la doctrine Carter, 1979). La mise sur pied d’une Force de déploiement rapide, en application de la doctrine Carter, a été le préalable à la création du CENTCOM (le grand commandement américain en charge du Moyen-Orient et de l’Asie centrale). En cas d’aggravation de la crise nucléaire, Téhéran a menacé de fermer le détroit d’Ormuz. Déjà, les navires des Pasdarans s’emploient à provoquer les bâtiments américains qui croisent dans le golfe Arabo-Persique.

(23) Le Sultanat d’Oman constitue l’entité la plus orientale et la plus maritime du monde arabe. Si une partie de son territoire (la presqu’île de Rus al Djebel) domine le détroit d’Ormuz, il est tourné vers l’océan Indien, l’Afrique de l’Est, l’Asie du Sud et du Sud-Est. La majorité des Omanais pratique une variante du kharidjisme, l’ibadisme, une branche rigoriste de l’islam distincte du sunnisme et du chiisme. Le Sultanat d’Oman est considéré comme un allié des Occidentaux, mais il coopère de manière étroite avec l’Iran. Ce sultanat privilégie une résolution pacifique de la crise nucléaire iranienne et, dans les années précédant l’accord du 14 juillet 2015, il a abrité de discrètes négociations entre les États-Unis et l’Iran.

(24) Elu une première fois le 28 mai 2014, avec 96,9 % des voix, Abdel Fatah Al-Sissi a été réélu président au terme d’un scrutin organisé du 26 au 28 mars 2018. S’il l’a emporté, avec 97,08 % des voix, sans réelle compétition électorale, la participation au scrutin a été faible (41,05 %).

(25) D’une longueur de 195 km, le canal de Suez relie la Méditerranée orientale à la mer Rouge puis, via le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d’Aden, à l’océan Indien. Il constitue un segment essentiel de la principale route entre l’Europe et l’Asie (l’ancienne route des Indes), ce qui lui confère une grande importance géostratégique. Le 6 août 2015, le nouveau canal de Suez a été officiellement inauguré. Achevés fin juillet, les travaux ont permis de doubler la circulation du canal sur 72 des 195 kilomètres de sa longueur, par l’élargissement du canal historique sur une longueur de 37 km et le creusement d’une nouvelle voie longue de 35 km. Le doublement des voies réduit de vingt heures à onze heures le temps de passage dans un sens, et de huit heures à trois heures dans l’autre sens. Il permettra le passage de 97 bateaux par jour à l’horizon 2023 (49 avant travaux). L’oléoduc SuMed (Suez-Méditerranée) double le canal de Suez qui n’a pas été conçu pour permettre le passage de superpétroliers.

(26) Le projet néo-ottoman d’Ahmet Davutoglu, ancien conseiller diplomatique, puis ministre des Affaires étrangères d’Erdogan, consistait principalement à jouer dans les interstices du statu quo régional, en développant le commerce et l’influence de la Turquie. Après le choc du « Printemps arabe », qui a surpris tout autant les dirigeants turcs que leurs partenaires occidentaux, Ankara a pensé pouvoir « chevaucher le tigre » et se poser en hégémon régional. Nous sommes désormais bien éloignés de la vision fantasmatique d’une Turquie tirant bénéfice des séditions et insurrections de 2011, se plaçant à la tête d’un ensemble de gouvernements arabes dont l’idéologie serait inspirée des Frères musulmans. Le discours néo-ottoman peut être analysé comme une sublimation de l’islamo-nationalisme qu’incarne Erdogan.

(27) Située à l’ouest de l’Euphrate, la ville de Manbij est contrôlée par les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), soutenues par des forces spéciales américaines, françaises et britanniques. Ankara considère les FDS comme étant le « faux nez » du PKK et demande leur retrait au-delà de l’Euphrate, dans la partie nord-est de la Syrie. Alors que l’armée turque menait une offensive sur Afrine, Erdogan a menacé de poursuivre l’opération jusqu’à Manbij. Un groupe de travail turco-américain a planché pendant plusieurs semaines sur la question. La rencontre du 4 juin 2018 entre Mike Pompeo et Mevlut Casuvoglu, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, aurait abouti à une « feuille de route » : les FDS se retirent de Manbij qui reste sous le contrôle politique d’un Conseil militaire majoritairement arabe, mais encadré par les Kurdes syriens. Manbij pourrait devenir la clef de coûte d’une Syrie du Nord échappant à l’emprise de Damas et faisant pièce à l’expansionnisme irano-chiite.

(28) Cf. Pierre Chaunu, Histoire et décadence, Perrin, 1981, notamment le chapitre VI sur « La décadence objective » (pp. 142-164) et le chapitre VII sur « La décadence référente – Les anciens empires » (pp. 165-198).