Octobre 2019 • Note d’actualité 61 •

Octobre 2019 • Note d’actualité 61 •

En dépit de la mobilisation internationale, les groupes jihadistes actifs en Afrique de l’Ouest ont poursuivi et étendu leurs actions, recourant avec pragmatisme et opportunisme à des sources de financement diverses. Il est bien sûr difficile de quantifier le poids de chacune et de tracer les flux. Trois constats sont cependant possibles. D’abord, pour les groupes implantés sur un territoire, la majorité des fonds est d’origine locale. Ensuite, force est de constater que les opérations sont peu coûteuses. Enfin, les groupes jihadistes ont réussi à obtenir des soutiens en s’appuyant sur la religion, les conflits locaux, la violence, les discours anti-occidentaux, la corruption des représentants de l’État et le sentiment généralisé d’injustice. En cela, si le renforcement des dispositifs de lutte contre le financement du terrorisme demeure un enjeu important, l’argent n’est qu’un ressort parmi d’autres.

Le 28 mars 2019, le Conseil de sécurité des Nations Unies votait la résolution 2462 contre le financement du terrorisme. Élaborée dans un contexte marqué par les défaites de l’organisation État islamique au Moyen Orient, elle est plus particulièrement destinée à concrétiser l’Agenda de Paris adopté en avril 2018, lors de la conférence internationale organisée à Paris intitulée « No money for terror ». Si cette résolution marque une accélération de la mobilisation internationale, la lutte contre le financement du terrorisme n’est pas à proprement parler nouvelle. Elle s’est en effet imposée au tournant des années 1990 et 2000 comme l’un des piliers des stratégies internationales contre les groupes terroristes, et ce afin d’asphyxier financièrement ces derniers en ciblant les personnes et les réseaux les soutenant.

L’Afrique de l’Ouest n’a pas échappé à ce mouvement. En 2002 et en 2003, l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) adoptait le règlement n°14/2002/CM/UEMOA et la décision n°06/2003/CM/UEMOA relatifs au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, suivies en 2007 par la directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme (remplacée en 2015 par la directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’UEMOA). Parallèlement, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a publié des rapports de typologie sur le sujet (1). Cependant, en dépit de ces efforts, force est de constater que les groupes jihadistes actifs dans le Sahel et la région du lac Tchad ont poursuivi et même étendu leurs activités. Alors que la mobilisation internationale est croissante en matière de la lutte contre le financement du terrorisme, cette évolution interroge sur les ressources à leur disposition et leurs besoins, le rôle de l’argent dans leur développement et leur vulnérabilité à des stratégies d’asphyxie financière et, pour terminer, les défis auxquels font face les pays de la région en matière de lutte contre le financement du terrorisme (2).

Le mythe du « narco-jihadisme »

Une source de financement des groupes jihadistes dans le Sahel largement avancée ces dernières années – et encore audible aujourd’hui (3) – est le trafic de stupéfiants, dont celui de la cocaïne et de la résine de cannabis et, plus récemment, du tramadol (4). Mieux, les groupes jihadistes en seraient des acteurs majeurs. Popularisée sous l’expression de « narco-jihadisme », cette lecture qui se développe dans les années 2000 dans la continuité de discours sur leur caractère criminels en Algérie pendant la guerre civile rend cependant incorrectement compte de la réalité des relations entre jihadisme et narcotrafic (voir encadré).

Plusieurs travaux ont mis en avant le paiement de groupes jihadistes pour le passage de convois de drogue, voire même la fourniture d’une escorte sur de courtes distances (5). Le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) était également lié en 2012 à des narcotrafiquants arabes notoires issus de la tribu des Lamhars de la région de Gao au Mali (6). Depuis l’opération militaire française Serval et du fait de la pression militaire, les groupes jihadistes feraient même preuve d’une tolérance accrue à l’égard des trafiquants de drogue et de leurs activités (7) et, selon les auteurs d’un rapport des Nations Unies publié en janvier 2019, des combattants d’Al Mourabitoune seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants – encore que l’absence de détails ne permette pas de préciser le degré de participation (8).

Ceci étant, rappellent les auteurs d’un rapport d’International Crisis Group sur le narcotrafic au Mali, la thèse d’une implication directe dans le trafic de drogue avec des connections remontant aux chefs jhadistes manque de preuves (9). Il est également nécessaire d’opérer des distinctions entre les groupes et leurs membres pris individuellement et entre les orientations données par la hiérarchie, le contrôle effectif sur les cellules locales et les combattants eux-mêmes (qui peuvent bénéficier d’une certaine autonomie). Plus généralement, il convient de tenir compte de la façon dont chacun des groupes affiliés à Al Qaeda ou à l’État islamique se positionne face au narcotrafic (10). L’exemple de Gao en 2012 est à cet égard intéressant. D’une part, la proximité entre jihadistes et trafiquants de drogue a généré des débats au sein du MUJAO. D’autre part, dans la région de Kidal, il a été demandé aux narcotrafiquants de cesser leurs activités. Quant à la région de Tombouctou, Abou Zeid a expulsé la milice bérabiche locale impliquée dans le trafic de drogue.

|

Des discours performatifs • Bien que la criminalité organisée nourrisse l’instabilité et affecte les processus de transition de la guerre à la paix, que les groupes jihadistes se sont appuyés sur les trafics pour élargir leur base de soutiens et à des fins opérationnelles et logistiques, la violence dans le Sahel ne peut être réduite à des causes économiques. L’implantation d’AQMI dans le Sahara malien et l’effondrement du Mali en 2012 ne sont pas liés prioritairement aux trafics et à la criminalité organisée. De même, réduire le trafic de drogue au terrorisme ou les conflits dans le Nord-Mali à des dynamiques criminelles renvoie une image fausse et contreproductive. Cela nie la réalité du projet des mouvements jihadistes tout en évacuant des questionnements telles les raisons du passage à l’acte et l’articulation entre rancœurs sociales, violence politique et référent religieux, ainsi que les rationalités de la tolérance à l’égard des trafics de drogue par les groupes jihadistes. De surcroît, ces discours masquent les questions politiques à l’origine du déclenchement de la rébellion au Nord-Mali et du coup d’État au Mali en 2012, ainsi que la responsabilité des autorités dans la crise de l’État. Enfin, ils détournent le regard des principaux acteurs impliqués ainsi que des ramifications politiques de la drogue (11), à l’exemple de certains dirigeants maliens dans l’affaire du Boeing ayant atterri à Tarkint (région de Gao) en novembre 2009 avec onze tonnes de cocaïne à son bord (12). |

Davantage qu’une lecture centrée sur leur implication ou non, la connexion entre jihadistes et trafic de stupéfiants renvoie à deux autres dimensions. La première est celle du contrôle de territoires et des hommes qui les habitent. Les groupes jihadistes actifs dans le nord du Mali ont en effet conservé, en dépit de l’intervention militaire française de janvier 2013, une capacité à prélever de l’argent sur les trafics et les revenus associés. Des membres d’Ansar Eddine ou du MUJAO ont rejoint des groupes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015. Des tribus locales dont sont issus des combattants du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat al-Islam Wal Muslimin, JNIM) prélèvent des droits de passage sur les véhicules transitant par leur zone d’influence, tout comme la région dans laquelle est actif Ansar Eddine est une voie de passage. Quant aux marchands, ils peuvent être sollicités pour l’effort de guerre en cas de nécessité, comme le rappelait Abou Al-Hassan Al Rashid (13), le « juge islamique » en chef d’Al Qaeda au Maghreb islamique (AQMI), dans une lettre datée d’octobre 2011 et destinée aux combattants de Boko Haram (14). Parmi les thèmes évoqués, il mentionnait en effet la légitimité de la perception de taxes sur les personnes riches pour financer le jihad et les combattants.

Ensuite, par-delà la question du financement et des pratiques, jihadistes et criminels – impliqués dans le trafic de drogue ou non – cohabitent sur un même territoire, au sein d’une même ethnie, d’une même tribu, d’une même famille. Ce qui favorise des solidarités, des rapprochements autour de logiques opportunistes et pragmatiques sans pour autant qu’il y ait adhésion à la cause. Il n’existe en effet pas de frontières étanches entre ces deux mondes, comme en témoigne par exemple le rôle joué par des criminels lors de prises d’otages ou des négociations pour leur libération. Des trafiquants et des contrebandiers ont également été impliqués dans des attaques, tandis que d’autres ont rejoint les jihadistes à l’exemple de Sultan Ould Bady au Mali, ou de Bana Fanaye dans la région du lac Tchad. Plus généralement, les combattants conservent de leur(s) engagement(s) passé(s) un savoir et des savoir-faire, mais aussi parfois des relations voire des intérêts dans les trafics, ce qui contribue aussi à une porosité entre jihad et criminalité (15). D’ailleurs, dans leur rapport publié en août 2019, les membres du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité revenaient sur le soutien financier apporté par un trafiquant de drogue notoire à un groupe jihadiste et une tentative de corruption pour faire libérer des personnes incarcérées pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terrorise (16).

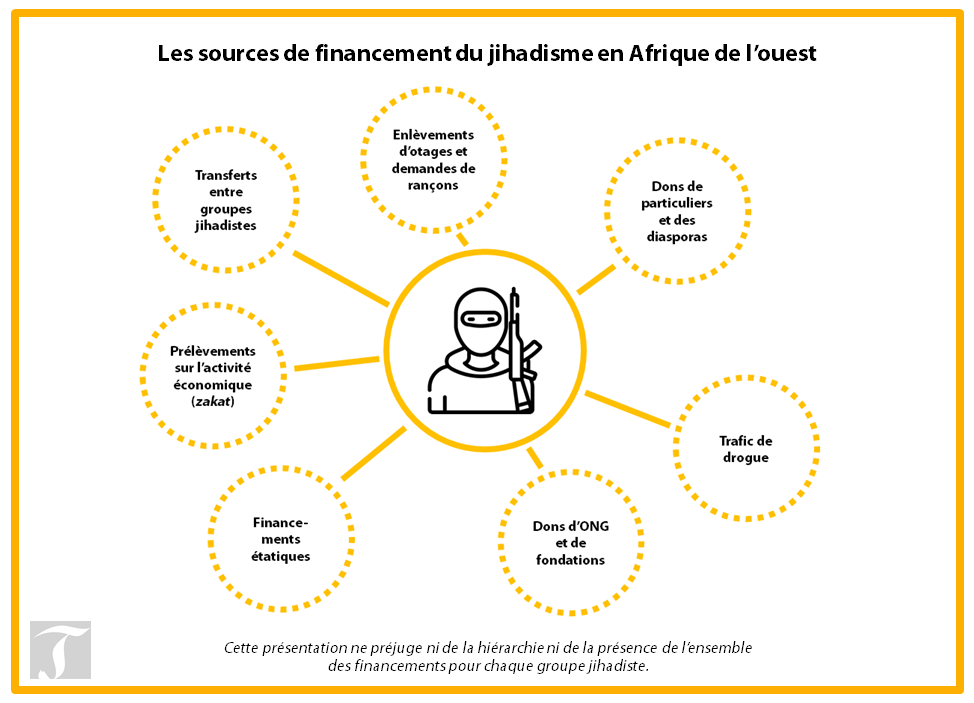

Des sources de financement multiples

Davantage que l’argent issu de la drogue, ce sont d’autres sources de financement qui ont joué un rôle central dans l’enracinement des groupes jihadistes dans le Sahel, à commencer par les enlèvements contre rançon. Entre le 22 février et le 23 mars 2003, le cadre du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) Abderrazak El Para kidnappe trente-deux touristes européens dans le sud de l’Algérie. Entre 2008 et 2013, plusieurs enlèvements sont revendiqués par AQMI, la plupart des otages étant libérés à la suite de négociations. Cette multiplication s’accompagne d’une inflation des coûts, de quelques centaines de milliers d’euros à plusieurs millions par otage (17). Les demandes de rançon – ou d’échange de prisonniers – n’ont d’ailleurs pas cessé : une rançon de dix millions d’euros aurait en effet été demandée pour la libération en 2017 des otages suédois et sud-africain capturés à Tombouctou le 25 novembre 2011, sans pour autant que le versement ait été confirmé (18). Plusieurs cas de rançons d’otages nationaux ont aussi été recensés. Dans la région de Diffa par exemple, des rançons ont été payées par les familles pour obtenir la libération de personnes enlevées et, selon les locaux, plusieurs de ces enlèvements ont été réalisés ou commandités par des combattants des groupes jihadistes dans le lac Tchad (19). De même, dans le centre du Mali, plusieurs représentants de l’État ont été enlevés (juge, gendarme, préfet, agents, etc.) et des rançons ont été évoquées, comme à propos de la libération d’Amadou Ndjoum, capturé en avril 2017 et libéré cinq mois plus tard (20).

Plus largement, les groupes jihadistes prélèvent de l’argent et des biens sur les activités économiques. Il peut s’agir du trafic de marchandises licites, telles que les cigarettes et le carburant au Mali, qui sont notamment des sources de revenus pour des bandes criminelles et des groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (2015) (21), ou du poisson et de l’élevage dans la région du lac Tchad (22). Dans le centre du Mali, en 2017, les katibas actives dans le nord de la région de Mopti ont organisé la majeure partie de la transhumance pour un coût inférieur à celui versé aux représentants de l’État et aux chefs traditionnels (dioros) qui gèrent les pâturages dans la société peule (23). Des enlèvements de têtes de bétail sont attribués à des groupes jihadistes, qui les revendent ensuite pour financer leur combat tout en s’insérant dans les dynamiques conflictuelles locales. Ansaroul Islam, notamment, aurait bénéficié de l’argent issu de la vente d’animaux capturés au Mali (24). Une inquiétude particulière concerne le secteur de l’or (25), qu’il s’agisse du rançonnement d’entreprises, de prélèvements sur les gains des extracteurs ou le responsable du site en échange de sécurité, voire d’une implication dans la commercialisation du minerai.

Enfin, les groupes jihadistes bénéficient de financements externes, difficiles à quantifier mais réels et relevant de plusieurs catégories. Une partie, probablement la plus importante, est le fait de particuliers. Des recrues ont donné leurs biens lors de leur enrôlement. En 2017, l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et la katiba du Macina auraient reçu le soutien financier (sous forme de dons) d’éleveurs et de commerçants locaux (26), voire pour la seconde de la diaspora peule établie en Arabie Saoudite (27). Plusieurs témoignages évoquent également des prélèvements et des taxes auprès des éleveurs du centre du Mali – correspondant à la zakat, une taxe islamique –, sur la frontière entre le Mali et le Niger ou encore dans la région du lac Tchad (28). En octobre 2018, le maire de la commune rurale d’Inatès (Niger, région de Tillabéry) dénonçait ainsi le paiement d’« impôts » aux jihadistes par certains de ses administrés (29).

Une deuxième catégorie concerne les « investissements » entre groupes pour étendre la cause. En 2010, Abubakar Shekau remercie Abou Zeid, alors l’un des principaux commandants d’AQMI dans le Sahara, pour l’entraînement fourni et sa « générosité financière » (30), sans pour autant que les envois cessent lors de l’occupation du Nord Mali en 2012 (31). À une autre échelle, l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) a pu financer sa filiale dans le Sahel et la région du lac Tchad (32). Alors que les membres de l’organisation auraient « caché de grandes quantités d’espèces dans [leur] zone centrale d’activités et en aurait fait passer clandestinement dans les pays voisins » (33), la communication de l’EIIL au premier semestre 2019 témoigne en effet d’un renforcement des liens avec l’EIGS – à travers la diffusion d’images du théâtre sahélien – et d’une volonté de mettre en avant son chef, Adnane Abou Walid Al-Sahraoui (34).

Une troisième catégorie regroupe les dons par des organisations non gouvernementales (ONG) ou des fondations. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour suspicion de financement d’organisations terroristes par des organismes à but non lucratif (35), non sans faire écho à la fermeture en 1994, en Mauritanie, d’ONG accusées de financer le terrorisme (36). Ceci étant, les mécanismes semblent plutôt d’ordre privé et provenir de sympathisants, avec une partie des fonds qui passeraient par une voie relativement officielle – à travers des organisations humanitaires, des fondations religieuses ou encore le financement de mosquées –, et une autre via un réseau de commerçants recourant à des circuits informels (37).

La dernière catégorie à signaler, encore qu’à considérer avec beaucoup de précautions, est celle des financements étatiques. En août 2019, un journal malien a évoqué plus de 300 millions de CFA (environ 455 000 euros) qui auraient été donnés à des acteurs dans le centre du Mali, dont une partie aurait bénéficié aux hommes de Koufa (38). Cet exemple reste à confirmer. Cependant, comme le rappellent les auteurs d’un rapport de l’Assemblée nationale sur le financement du terrorisme, les financements étatiques ne relèvent pas d’un soutien direct au terrorisme, mais ils s’inscrivent plutôt dans d’autres stratégies qui, indirectement, peuvent financer des groupes jihadistes (39).

De cet aperçu de la diversité des sources de financement, trois lignes de force se dégagent. D’abord, si certaines sources de financement impliquent une gestion centralisée (comme les otages ou les envois d’argent par d’autres groupes à un dirigeant reconnu), d’autres relèvent de pratiques plus décentralisées pouvant être menées directement par les entités locales. Ensuite, il existe une imbrication entre les logiques financières, politiques et sociales. Capturer des otages occidentaux ou des représentants de l’État, voler du bétail à des marchands considérés comme inféodés aux ennemis de la foi, rapporte de l’argent mais constitue aussi un instrument de propagande et de pouvoir, de renforcement du contrôle sur la population et, auprès d’une partie de celle-ci, de popularité. À un autre niveau, pour des commerçants ou des éleveurs, donner garantit une protection pour la poursuite des activités. Enfin, les sources de financement se déclinent à des échelles multiples qui s’entrecroisent – locales, nationales, régionales, globales – mais ce qui prime est le local et le rapport au territoire.

L’argent, un ressort de la violence parmi d’autres

Si les sources de financement sont multiples, les besoins pour mener des opérations sont réduits. Nombre d’armes et de munitions sont obtenues à la suite d’attaques. Concernant les engins explosifs improvisés (EEI), mis à part le cas des mines, les composants sont disponibles localement et à un coût très faible. Le même constat peut être mené pour les attentats hors de la zone de présence des groupes. L’organisateur de l’attaque de janvier 2016 à Ouagadougou a évoqué la promesse de 10 millions de CFA (15 000 euros) (40) pour le repérage de cibles potentielles (transport, hébergement, acquisition de faux documents (41), retour), la préparation de l’opération (location d’un logement (42), acheminement de l’armement et du matériel avec éventuelle modification du véhicule utilisé, acheminement et entretien des combattants, reconnaissance de la cible par le commando), la dépose du commando puis le retour de l’équipe d’appui. Ceci étant, la somme mentionnée inclut la rémunération de l’organisateur, rappelant que préparer des attentats peut être une activité lucrative. D’ailleurs, les montants estimés des attaques à Bamako ces dernières années sont bien plus faibles, autour de quelques milliers d’euros. Ces estimations sont à considérer avec prudence. Tout n’est pas forcément acheté ou troqué : outre les véhicules récupérés à l’issue d’attaques, d’autres ont été volés avant d’être utilisés lors d’opérations. Toutefois, elles constituent un ordre de grandeur, tout comme elles interpellent sur le coût limité des opérations.

Considérer seulement les coûts inhérents à l’organisation d’attaques ne rend toutefois pas compte des besoins financiers d’un groupe terroriste. On distingue en effet deux types de fonds : ceux à finalité opérationnelle (incluant l’entretien des combattants, la planification et l’exécution des attaques) et ceux à finalité organisationnelle (destinés à permettre l’extension des idées de l’organisation, à communiquer, à former de nouveaux combattants et à garantir sa sécurité) (43).

L’argent est en effet un levier utilisé pour recruter, entretenir un réseau de fournisseurs et d’informateurs, attirer, sous-traiter des activités et obtenir des services. Des sommes de 50 à 150 euros ont notamment été évoquées pour la pose d’un EEI, auxquelles peuvent s’ajouter une gratification en cas de succès contre les forces internationales (44). De même, les deux pêcheurs maliens arrêtés avec Fawaz Ould Ahmed – à qui est attribué notamment l’attaque de La Terrasse à Bamako en 2015 – mentionnent le rôle joué par l’argent dans leur recrutement. Le premier, démarché lors d’un mariage, a raconté aux enquêteurs avoir demandé « si cette opportunité pouvait [lui] procurer de l’argent », avant de se voir répondre par l’affirmative puis de constater avec satisfaction que son chef avait les moyens « d’acheter des boeufs et des moutons » pour les repas dans le camp d’entraînement. Quant au deuxième, il argue avoir rallié Al-Mourabitoune « car il ne restait plus un jeune de [son] âge au village », mais aussi devant la promesse d’argent : « nous les avons suivis pour l’argent que nous promettaient ceux qui nous recrutaient » (45). Invoquer la motivation pécuniaire peut être une ligne de défense après une arrestation. Cependant, ces deux témoignages attirent l’attention sur l’usage de l’argent pour attirer et impressionner, tout comme sur les sommes en jeu. Le premier évoque 190 euros en espèce comme « argent de poche » avant de rentrer au village, le second une mobylette et près de 400 euros dont un peu plus de 300 euros pour se marier (46).

L’engagement dans un groupe terroriste ne saurait toutefois être réduit à une motivation financière. Les trajectoires de Fawaz Ould Ahmed et de Béchir Sinoun – le Tunisien auteur de l’attaque de l’ambassade de France au Mali le 5 janvier 2011 – ne répondent ainsi pas à un besoin d’enrichissement, mais plutôt à un phénomène de radicalisation progressive autour de questionnements existentiels, de colère et d’une adhésion à la cause (47). De manière plus générale, des travaux récents sur les raisons amenant à rejoindre des groupes jihadistes au Mali ont montré le rôle joué par le sentiment d’injustice et le désir de protection. D’une part, les exactions des forces de défense et de sécurité, et plus généralement le comportement des représentants de l’État (48), occupent une place centrale dans la déligitimation de l’État et la bascule dans la lutte armée de certaines personnes (49). D’autre part, si les groupes jihadistes cherchent à imposer un ordre moral, ils exercent aussi une violence brutale sur les opposants, les représentants de l’État ou des membres de la société civile opposés à leurs idées pour les faire fuir ou les éliminer (50). Et l’une des conséquences de cette brutalité est de générer des ralliements sous la contrainte ou pour protéger sa famille, ses biens, sa vie.

Si l’argent n’est qu’un ressort parmi d’autres dans les dynamiques violentes, si le coût des opérations est peu élevé, il convient toutefois de ne pas minorer son importance. Il s’agit d’abord d’un multiplicateur de force. Manquer d’argent réduit la capacité opérationnelle, comme l’illustre l’exemple de la Jemaah Islamiyah (JI) aux Philippines. Des documents découverts en 2006 à l’issue d’une opération militaire montrent que la JI voulait établir une usine de fabrication d’armes chimiques et conduire des attaques de grande ampleur à Manille, sans pour autant arriver à mettre à exécution ces projets en raison de moyens limités, du moins pour ce type d’action (51). Ensuite, dans le temps long du jihad global, l’argent permet de s’implanter sur un territoire, d’étendre le réseau en appuyant financièrement des sympathisants, de structurer la lutte – en favorisant notamment un passage à l’acte de sympathisants –, de disséminer son idéologie et de s’imposer comme une autorité. « L’atout majeur d’Oussama Ben Laden a bien été son immense fortune, rappelle Lémine Ould M. Salem. Elle lui a permis d’asseoir puis d’étendre son autorité et celle de son organisation. […] Certes, le djihad moderne a été en grande partie favorisé par un ensemble de facteurs politiques […]. Mais il a également eu une dimension éminemment économique et matérielle » (52).

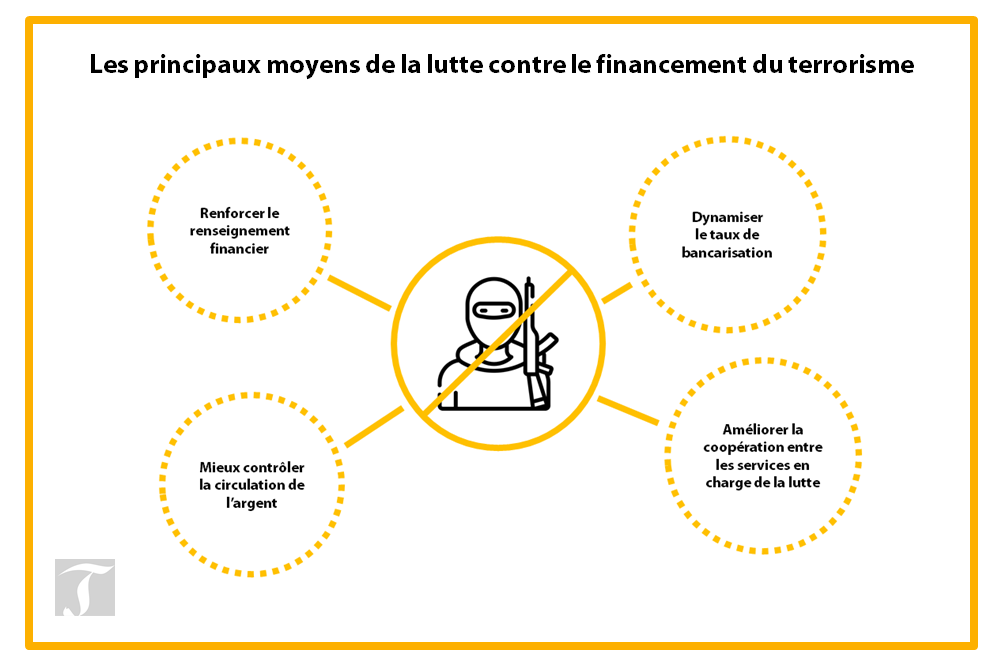

Une lutte contre le financement du terrorisme à renforcer

Le compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2018 du Comité de liaison anti-blanchiment de la zone franc met en avant un certain nombre de défis auxquels font face les États d’Afrique de l’Ouest pour lutter contre le financement du terrorisme. D’abord, d’un point de vue législatif, la directive de juillet 2015 de l’UEMOA n’était alors transposée que dans quatre États (Mali, Niger, Côte d’Ivoire et Burkina Faso), le processus étant alors toujours cours dans les quatre autres (Bénin, Sénégal, Togo et Guinée-Bissau). Au cours de cette réunion, le représentant du GIABA a également souligné que des dispositions supplémentaires devaient être prises pour combler des aspects non couverts par la directive de 2015 au regard des normes du GAFI (53). Ensuite, le nombre de condamnations en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme – les deux incriminations n’étant pas dissociées dans le compte-rendu – est faible : une en 2014 (Sénégal), trois en 2015 (Côte d’Ivoire et Sénégal), zéro en 2016 et trois en 2017 (Mali, Niger et Sénégal) (54). Parmi les difficultés rencontrées par ces structures, le comité de liaison recensait notamment dans son rapport annuel de 2016 une faiblesse des dotations budgétaires et des ressources humaines, un manque de fluidité dans les relations avec les assujettis et une trop faible intégration aux côtés des autres services (55).

Ces constats interpellent sur les lenteurs bureaucratiques, le manque de coopération, voire même la sincérité de la priorité donnée aux enjeux relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Parmi les moyens à mettre en œuvre, et dont plusieurs sont mentionnés dans la résolution 2462 des Nations Unies du 28 mars 2019, trois principaux peuvent être rappelés.

Le premier est celui, déjà mentionné, du renforcement des cellules de renseignement financier et de leurs relations avec les autres acteurs compétents – étatiques ou non –, à commencer par les enquêteurs en charge de dossiers liés au terrorisme afin de permettre une meilleure prise en compte du volet financier lors des enquêtes. Un point particulier concerne la centralisation et la capitalisation du savoir au sein des cellules de renseignement financier. Deuxièmement, loin d’être l’apanage de quelques structures, la lutte contre le financement du terrorisme requiert la mobilisation d’un ensemble d’administrations, et ce faisant une coopération effective entre les acteurs impliqués. Tant l’outil militaire, que le renseignement, les douanes, les services de police et les acteurs judiciaires ont un rôle à jouer aux côtés des acteurs du système financier afin d’améliorer la connaissance des pratiques et de mobiliser les outils adéquats au gré des situations. De même, comme rappelé dans l’Agenda de Paris (avril 2018), une coopération internationale efficiente (en matière de partage, de mobilisation commune et d’appuis) est une nécessité. Troisièmement, alors que les économies ouest-africaines ont des taux de bancarisation de l’ordre de 5 à 15% et que les groupes jihadistes s’appuient sur les trafics et l’informalité, le déploiement de mesures pour accroître le taux de bancarisation ainsi que la lutte contre l’opacité financière et un meilleur contrôle de la circulation de l’argent liquide, des biens et des moyens de transferts d’argent non bancaires constituent des défis de premier plan.

Du fait des sommes générées par les trafics, des pratiques des administrations et du secteur privé, de la culture financière et fiscale, des réticences qu’une plus grande transparence peut susciter, des ressorts de la violence ou – sur un autre plan – des revenus inhérents au contrôle de territoires et de populations, il ne faut pas attendre de la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest qu’elle permette d’asphyxier financièrement les groupes jihadistes ou d’empêcher des attentats (56). En revanche, outre le fait qu’il contribue à mieux encadrer les économies nationales et participe de la construction des États, ce volet du combat peut améliorer – en appui du travail d’enquête et de renseignement non financier – la connaissance des sources de financement des groupes jihadistes, des acteurs impliqués et des interactions avec l’économie formelle, et mieux répondre aux défis posés par les circuits financiers mobilisés par les partisans du jihad pour étendre leur idéologie.

Notes •

(1) Voir GIABA, Financement du terrorisme en Afrique de l’ouest, octobre 2013, et Terrorist Financing in the West and Central Africa, octobre 2016.

(2) L’auteur remercie Amandine Gnanguenon et Bérangère Rouppert pour leur relecture et leurs suggestions. Les erreurs factuelles ou d’analyse sont de la seule responsabilité de l’auteur.

(4) Des discours comparables sont avancés, notamment au Nigéria, à propos du trafic de tramadol. Mais si des cas de consommation ont été rapportés au sein des combattants de Boko Haram, les principaux flux transitant par le Nigéria ne passent pas par la région de Maiduguri (entretiens, Niamey et Abuja, 2018 et 2019).

(5) Voir par exemple Djallil Lounas, The links between jihadi organizations and illegal trafficking in the Sahel, MENARA Working Papers, novembre 2018. AQMI aurait d’ailleurs justifié, en octobre 2013, l’acceptation de l’argent du trafic de drogue en arguant que la drogue est destinée à l’Europe et constitue une arme contre l’Occident.

(6) Wolfram Lacher, « Le mythe narcoterroriste au Sahel », Document de référence de la Commission ouest-africaine sur l’impact du trafic de drogue sur la gouvernance, la sécurité et le développement en Afrique de l’Ouest (WACD) n°4, 2013 ; Mathieu Pellerin, « Narcoterrorism: Beyond the Myth », in Cristina Barrios et Tobias Koepf (dir.), Re-mapping the Sahel: transnational security challenges and international responses, EU Institute for Security Studies, Report n°19, juin 2014, pp. 25-31 ; Francesco Strazzari, « Azawad and the Rights of Passage: The Role of Illicit Trafficking in the Logic of Armed Group Formation in Northern Mali », Norwegian Peacebuilding Resource Center, janvier 2015.

(7) International Crisis Group, Narcotrafic, violence et politique au Nord du Mali, Rapport Afrique n°267, 13 décembre 2018, p. 14.

(8) Nations Unies, Twenty-third report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities, New York, S/2019/50, 15 janvier 2019, p. 12.

(9) Voir Wolfram Lacher, art. cit., Djallil Lounas, The links between jihadi organizations and illegal trafficking in the Sahel, op. cit., et International Crisis Group, op. cit.

(10) International Crisis Group, ibid.

(11) Wolfram Lacher, art. cit.

(12) Laurent Guillaume, « Le trafic de stupéfiants en Afrique, une menace en perpétuelle évolution », in Laurent Guillaume (dir.), Africa Connection, Paris, La manufacture de livres, 2019, pp. 13-56 et 28.

(13) Ce chef d’AQMI a été tué en décembre 2015 lors d’une embuscade dans la région de Tizi Ouzou (Algérie).

(14) Aymenn Jawad Al-Tamimi, « AQIM Advice to ‘Boko Haram’ Dissidents: Full Translation and Analysis », analyse du 15 septembre 2018.

(15) International Crisis Group, op. cit.

(16) Nations Unies, Rapport final du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité sur le Mali et reconduit par la résolution 2432 (2018), S/2019/636, 7 août 2019, pp. 32-33.

(17) Pour une comparaison des coûts évoqués dans la presse entre 2003 et 2013, voir par exemple : « Otages du Sahara : force rançon », Libération, 22 août 2003 et Célian Macé, « « Otages d’État » : rançons et soupçons au Sahel », Libération, 26 janvier 2017.

(18) Conférence de presse organisée par l’ONG sud-africaine Gift of the Givers suite à la libération de Stephen McGown, août 2017.

(19) Entretiens, Niamey, mars 2018.

(20) « Oumar Cissé : « L’enlèvement d’Amadou Ndjoum avait pour seule motivation l’argent », Bamada.net, 21 septembre 2017.

(21) Nations Unies, Rapport à mi-parcours du Groupe d’experts sur le Mali, S/2019/137, 21 février 2019, p. 2.

(22) Malik Samuel, « Economics of terrorism in Lake Chad Basin », ISS Dakar, 10 juillet 2019.

(23) Nations Unies, Rapport final du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité sur le Mali, S/2018/581, 9 août 2018.

(24) Entretiens, Abidjan, février 2019.

(25) Nations Unies, Rapport final du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité sur le Mali et reconduit par la résolution 2432 (2018), op. cit., pp. 47-48.

(26) Entretiens, Bamako, septembre 2017, et Niamey, mars 2018. Ces dons ne sont pas forcément idéologiquement motivés. Ils peuvent être destinés (comme à Gao en 2012) à poursuivre une activité commerciale et à bénéficier d’une protection.

(27) International Crisis Group, Mali central. La fabrique d’une insurrection ?, Rapport Afrique n°238, 6 juillet 2016, p. 12. Dans ce contexte, tant l’ethnicisation des conflits, avec des groupes affirmant leur identité peule, que les dénonciations de la corruption des élites sahéliennes et de l’Occident constituent des vecteurs de mobilisation aux côtés des références à la religion.

(28) Voir FIDH et AMDH, Dans le centre du Mali, les populations prises au piège du terrorisme et du contre-terrorisme, rapport n°727, novembre 2018, p. 36, International Crisis Group, Frontière Niger-Mali: mettre l’outil militaire au service d’une approche politique, Rapport Afrique n°261, 12 juin 2018, p. 12 et International Crisis Group, Facing the Challenge of the Islamic State in West Africa Province, Rapport Afrique n°273, 16 mai 2019.

(29) M.H., « Le maire d’Inatès se réfugie à Tillabéry », L’Enquêteur, octobre 2018.

(30) Jacob Zenn, « Boko Haram’s al-Qaeda Affiliation: A Response to « Five Myths about Boko Haram » », Lawfare Institute, 1er février 2018. À noter que ce texte de Jacob Zenn a fait l’objet d’une réponse : Adam Higazi et al., « A Response to Jacob Zenn on Boko Haram and al-Qa‘ida », Perspective on Terrorism, Vol. 12, N°2, avril 2018, pp. 203-213.

(31) Entretien, Niamey, février 2016. Les flux financiers ne sont d’ailleurs pas à sens unique. En 2015, Abubakar Shekau donne 15 000 euros à des Sénégalais quittant la forêt de Sambissa au Nigeria. Si aucune consigne n’est donnée, il est probable que la finalité est d’étendre le jihad.

(32) Selon un rapport publié récemment (The Global Initiative for Civil Stabilisation, Survival and Expansion, the Islamic State’s West African Province, avril 2019), l’EIIL aurait financé sa filiale dans la région du lac Tchad. Selon l’auteur, la plus grande partie des fonds du groupe serait néanmoins d’origine locale.

(33) Nations Unies, Huitième rapport du Secrétaire général sur la menace que représente l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2019/103, 1er février 2019, p. 3.

(34) Le 29 avril 2019, dans un entretien diffusé par Al-Furqan, Al-Baghdadi fait explicitement référence au chef de l’État islamique au Grand Sahara, l’appelant à frapper la France et ses alliés.

(35) GAFI-GIABA-GABAC, Terrorist Financing in West and Central Africa, op. cit., pp. 14-15.

(36) Entretien, Nouakchott, octobre 2016.

(37) Marc Mémier, AQMI et Al-Mourabitoun : le jihad sahélien réunifié ?, IFRI, janvier 2017, p. 34.

(38) « Mali: les dessous de la visite de Boubou Cissé dans le centre », Nord Sud Journal, 5 août 2019.

(39) Valérie Boyer et Sonia Krimi (rap.), Rapport d’information sur la lutte contre le financement du terrorisme international, Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, 3 avril 2019, p. 30.

(40) Morgane Le Cam, « Burkina Faso : le principal commanditaire de l’attentat de Ouagadougou identifié », Le Monde, 24 mars 2017.

(41) Selon un ancien cadre jihadiste, un faux document coûtait il y a quelques années 15 000 CFA, soit moins de 25 euros (Élise Vincent, « Les confidences d’ »Ibrahim 10″, djihadiste au Sahel », Le Monde, 25 février 2019).

(42) Exemple parmi d’autres, les membres de la cellule démantelée à Ouagadougou en mai 2018 avaient payé 120 000 CFA (moins de 200 euros) en espèces pour trois mois de loyer, par l’intermédiaire d’une tierce personne.

(43) Jean-Charles Brisard, Terrorism Financing. Roots and Trends of Saudi Terrorism Financing, Rapport préparé pour le Conseil de Sécurité des Nations Unies, 19 décembre 2002, p. 7.

(44) Nathalie Guibert et Morgane Le Cam, « « C’est l’arme des lâches » : au Mali, l’opération « Barkhane » face aux mines artisanales », Le Monde, 22 mai 2019. Le recours à des intermédiaires rémunérés a également été documenté à propos des prises d’otages ou des assassinats.

(45) Cité par Élise Vincent, « Les confidences d’ »Ibrahim 10″, djihadiste au Sahel », art. cit.

(46) Ibid. Cette absence de salaire se retrouve dans la katiba du Macina, ce qui n’empêche pas pour autant d’autres formes de rémunération. Des anciens combattants ont ainsi affirmé « ne pas avoir touché un salaire. Ils avaient toutefois accès à des vivres, pouvaient protéger leurs bétails et ceux de leurs proches et avaient également la possibilité de gagner de l’argent en escortant des pasteurs qui souhaitaient être protégés » (Lori-Anne Théroux-Bénoni et al., « Jeunes « djihadistes » au Mali. Guidés par la foi ou par les circonstances ? », note d’analyse n°89, ISS Dakar, août 2016, p. 7).

(47) Ibid.et Matthieu Suc, « Les confessions du « stagiaire » d’Al-Qaïda », Mediapart.fr, 24 mai 2017.

(48) Voir par exemple Lori-Anne Théroux-Bénoni et al., art. cit. et Mathieu Pellerin, Les trajectoires de radicalisation religieuse au Sahel, IFRI et OCP, février 2017.

(49) Voir par exemple PNUD, Journey to Extremism in Africa, New York, 2017. Sur les exactions en 2018 et leur instrumentalisation par les groupes jihadistes, voir Morgane Le Cam, « Au nord du Burkina Faso, les exactions de l’armée contrarient la lutte antiterroriste », Le Monde, 12 mai 2018.

(50) Pour le centre du Mali, consulter notamment : FIDH et AMDH, op. cit., p. 36-40. Pour un exemple de logique de la « carotte et du bâton » accompagnant parfois ces violences, l’assassinat du commandant du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) de Tombouctou, en septembre 2018, est intéressant en raison de la lettre qui a accompagné l’exécution. L’auteur, qui écrit aux Oulad Driss, y développe trois thèmes justifiant cet assassinat : l’Islam réunit les Oulad Driss et le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, M’Begui est devenu apostat en rejoignant le MOC et sa mort n’est par conséquent que justice divine ; plusieurs messages appelant à ne pas rejoindre le MOC ont été diffusés, M’Begui savait donc ce qu’il encourait ; Yahia Abou al-Hammam – signataire de la lettre – propose une réunion avec les Oulad Driss pour évoquer les éventuels griefs et sources de mécontentement/dissensions de la tribu (Alex Thurston, « Mali: An AQIM/JNIM Assassination in Timbuktu and Its Aftermath », Sahel blog, posté le 24 septembre 2018).

(51) Arabinda Acharya, Targeting Terrorist Financing. International Cooperation and New Regimes, Targeting Terrorist Financing. International Cooperation and New Regimes, Oxon, Routledge, 2009, p. 2.

(52) Lemine Ould M. Salem, L’histoire secrète du Djihad. D’Al-Qaida à l’État islamique, Paris, Flammarion, 2018, p. 223.

(53) Comité de liaison anti-blanchiment de la zone franc, « Compte-rendu de la réunion du CLAB du 29 janvier 2018 et synthèse des interventions », pp. 4-5. Mis à part le Togo, où le projet était encore en cours d’étude par le gouvernement, dans les trois autres pays le projet de loi avait été adopté en Conseil des Ministres et transmis pour adoption aux parlements nationaux.

(55) Comité de liaison anti-blanchiment de la zone franc, Rapport annuel du CLAB 2016, pp. 4-5.

(56) Ce constat n’est pas spécifique à l’Afrique de l’Ouest. Pour une critique générale des approches et des résultats à en attendre, voir Peter R. Neumann, « Don’t Follow the Money. The Problem with the War on Terrorist Financing », Foreign Affairs, Vol. 96, n°4, juillet-août 2017, pp. 93-102.