4 février 2020 • Opinion •

La loi de bioéthique, approuvée par le Sénat ce mardi 4 février, va-t-elle confirmer l’active déconstruction de la vie familiale engagée depuis quelques décennies, au fil de lois négligeant le principe de son équilibre dans la culture française ?

Ce principe basait la filiation depuis la relation d’enfantement crédible du couple des parents, de façon à enraciner le lien parent-enfant en une cohérence psychique de sa venue au monde, condition pour qu’il s’inscrive comme leur fils ou leur fille. Il s’agissait de mettre les lois sociales en concordance avec la signification anthropologique de la procréation : la venue de l’enfant advient à la croisée de l’incomplétude (différence des sexes) et de la finitude humaines (différence des générations), elle éclot au point fragile de la rencontre homme-femme et ancre l’enfant dans une lignée généalogique qui lui profile un destin. Ce principe présida au protocole de l’Adoption plénière en 1966, puis à la pratique de la Procréation Médicalement Assistée : ils furent pour cela (et non par quelque discrimination à l’égard d’autres situations) destinés aux unions homme-femme, mariés, en âge de procréer.

L’approche actuelle s’affranchit de ce principe à la raison d’accueillir des compositions familiales qui s’en écartent ; dès lors, le juridique perd sa fonction de conforter la constitution du lien familial. Ainsi deux femmes peuvent être socialement reconnues comme les co-responsables de l’enfant ; mais les désigner comme les « co-mères » est un abus de langage. Non pas seulement du fait du précepte juridique qui désigne comme mère « celle qui accouche », lié au besoin de certifier qu’il n’y ait pas eu de substitution d’enfant. L’essentiel est ailleurs : est pour l’enfant « sa mère » la femme qui a partagé son enfantement avec un homme dès lors devenu « son père ». Voilà ce que veulent dire les mots : les places symboliques constitutives de la famille se définissent mutuellement. Il n’y a une « mère » qu’en fonction du pouvoir procréateur partagé avec un « père », partage qui est un don mutuel de ce qui est manquant à l’autre sexe, et que l’enfant aspire à incarner. Certes un père peut avoir disparu ; mais qu’il ait fui ou qu’il ait été exclu par la mère, il s’agit pour l’enfant d’une absence douloureuse qu’il cherche à s’expliquer, jusqu’à souvent s’en accuser.

Cette situation est sans commune mesure avec celle où il n’y aurait pas de père du fait de l’aval des lois : il s’agit alors d’une carence à jamais de père. Validée par la parole collective, elle devient impensable pour l’enfant, donc insurmontable : il n’est pas psychiquement vivable d’avoir jamais eu un père, d’être né sans le concours de la fonction paternelle incarnée même fugitivement par un homme. La banalisation dans les débats récents de cette atteinte à la psyché de l’enfant résulte d’un parti-pris de la réflexion, axée sur le factuel, éludant la dimension anthropologique (logique de l’humain) de la procréation.

Le législateur méconnaît ou délaisse l’enfantement comme principe constitutif de la famille ; il axe au plan concret de la vie de l’enfant, en ignorant le plan symbolique qui seul vaut pour la vie psychique. La relation d’enfantement est pourtant le terreau où s’enracine l’éveil psychoaffectif de l’enfant pour y ancrer sa raison d’être au monde. Plus encore : elle est le pivot d’une cohérence filiative, autrement dit d’une filiation en laquelle l’enfant puisse s’inscrire, condition de la mise en place des interdits familiaux de l’inceste et du meurtre, qui sont les régulateurs psychiques favorisant la protection de l’enfant. Voilà ce que le législateur méconnaît ou malmène ; aussi porte-t-il atteinte aux besoins fondamentaux, non seulement des enfants directement concernés, mais aussi de tous les enfants : il déstabilise l’équilibre de toutes les vies de famille, il en désorganise les principes fondamentaux.

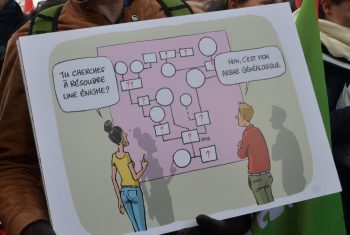

Le message adressé par la loi, c’est que la venue au monde de l’enfant n’advient plus depuis la famille mais dans la famille ; que l’enfant y est déposé (si ce n’est même livré), cependant que les conditions de son enracinement dans la logique humaine de la procréation sont bafouées. C’est comme semer sans souci que la graine pénètre le sol pour s’implanter et croître. Des subterfuges sont certes prônés en compensation du détriment causé, ainsi la levée de l’anonymat des dons de gamètes ; mais il n’est qu’un leurre, la connaissance d’un géniteur n’ayant jamais fait réponse à la carence d’un père. L’« origine » biologique réclamée par certains jeunes adoptés ou nés avec concours d’apport de gamètes, ne fait qu’une réponse à faux à la question qui les taraude : la crainte de transgresser l’interdit de l’inceste ; car celui-ci s’établit depuis le seul vécu psychique, non depuis les chromosomes.

On argue que l’enfant si ardemment désiré sera choyé ; c’est fort bienvenu, mais quelque peu idyllique : les tensions voire les orages font partie de la vie des familles, ils peuvent survenir, ne serait-ce que dans le vif besoin de contestation des adolescents, qui est leur façon de s’approprier leur filiation. La seule réponse fiable est l’enracinement originaire ; l’enfant y construit sa personnalité sur fond de la relation d’enfantement, par le processus des identifications croisées qui tissent le lien familial. Le méconnaître, c’est prendre la responsabilité de constituer pour demain une société désorientée, faute d’ancrage psychique conforté par la parole collective des lois. Les conséquences sur le lien social seraient inéluctables.

* Auteur de Le débat confisqué : PMA, GPA, bioéthique, genre,#metoo…, Salvator, 2019