28 janvier 2023 • Analyse •

Malgré l’annonce, lors de la dernière réunion du groupe de Ramstein (20 janvier 2023), de nouvelles livraisons d’équipements militaires à l’Ukraine, les tergiversations allemandes quant à l’envoi de chars lourds Leopard II ont suscité colère et inquiétude. Certes, l’Allemagne a finalement autorisé, mercredi dernier, ses alliés à transférer des chars Leopard à l’Ukraine et annoncé une première livraison de quatorze blindés. Jean-Sylvestre Mongrenier met en perspective la position allemande vis-à-vis de l’OTAN et de la Russie.

Longtemps, la RFA aura été « le meilleur élève de la classe atlantique ». Si, d’un point de vue gaulliste, ce jugement a pu avoir un caractère péjoratif, il n’en demeure pas moins que l’étroite relation germano-américaine au long de la guerre froide avait sa raison d’être. Quand la politique étrangère de la France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, consistait à prévenir une éventuelle renaissance du danger allemand, le vainqueur américain se muait en protecteur de l’Allemagne de l’Ouest, face à l’expansionnisme soviétique. La Westpolitik du chrétien-démocrate Konrad Adenauer (une politique d’ancrage à l’ouest) prend forme alors que les aéronefs de l’US Air Force font échouer le blocus de Berlin (1948-1949). Les États-Unis promeuvent une réforme monétaire au sein de la trizone, celle-ci annonçant la fondation de la « République fédérale d’Allemagne » (8 mai 1949). Après avoir activement soutenu la reconstitution d’un État et d’un gouvernement, ils convainquent la France et leurs alliés européens du nécessaire redressement économique et industriel de la RFA. À bien des égards, la fondation de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) n’est jamais que la mise en forme politique de ce redressement, la France cherchant par ce moyen à conserver un droit de regard sur l’industrie allemande. Surtout, l’intégration européenne s’opère dans le cadre plus large de l’atlantisme et du containment, sous l’égide des États-Unis, ces derniers assumant le rôle de « stabilisateur hégémonique » (1).

Sitôt la CECA lancée, se pose la question du redressement militaire de la RFA. Du fait de sa position géographique, de son poids démographique et de son potentiel de puissance (2), les dirigeants américains considèrent que la défense de l’Europe occidentale implique nécessairement le réarmement ouest-allemand. Le début de la guerre de Corée (1950-1953) et la crainte qu’il s’agisse d’une diversion préparant une offensive sur l’Europe occidentale, rendent cette question pressante. Le 12 septembre 1950, Dean Acheson, secrétaire d’État de l’Administration Truman, déclare : « Je veux des Allemands en uniforme pour l’automne 1951 » (3). Le président du Conseil français, René Pleven, propose alors un plan qui consisterait à étendre la formule de la CECA à la défense de l’Europe occidentale. Il s’agit de la CED (Communauté européenne de défense), dont l’objectif est de fondre les contingents allemands dans une « armée européenne ». Bref, des soldats allemands sans armée allemande. L’affaire chemine jusqu’à la signature du traité de Paris (27 mai 1952) qui prévoit une CED aménagée. Après bien des déchirements nationaux, les parlementaires français repoussent ce traité sans même l’avoir examiné (30 août 1954) (4). In fine, le réarmement sera réalisé dans un cadre euro-atlantique, la République fédérale d’Allemagne entrant simultanément dans l’OTAN et l’Union de l’Europe occidentale (traités de Paris et de Londres, 1954). En 1955, la Bundeswehr est fondée. L’année suivante, la conscription est instaurée. Sans état-major stratégique opérationnel ni chaînes de commandement nationales, la Bundeswehr est complètement intégrée au dispositif de l’OTAN.

Rapidement, la Bundeswehr devient la première armée d’Europe occidentale sur le plan numérique. Ses forces de manœuvre lourdement équipées sont destinées, le cas échéant, à mener ce que l’on appelle alors la « bataille de l’avant » contre les divisions blindées du pacte de Varsovie. Quand la France est engagée dans des guerres coloniales qui accaparent son armée, la RFA apporte une contribution majeure à la défense collective. Ce fait lui confère une certaine influence à l’intérieur de l’OTAN. Au total, le rôle essentiel des États-Unis dans la défense de l’Europe ainsi que leur soutien à la reconstitution d’un État allemand souverain expliquent l’étroitesse du lien germano-américain. En 1963, lorsqu’est signé et ratifié le traité franco-allemand de l’Élysée, le lien germano-américain et le devenir de l’OTAN pèsent autrement plus lourd que les vues du général de Gaulle sur l’organisation de l’Europe occidentale (5). Par la suite, la RFA est associée aux discrets clubs qui animent les alliances occidentales. Après la signature des accords quadripartites de 1969-1971, le groupe de Bonn (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne), constitué en 1955, gagne en importance. Sous l’appellation de « Quad », il devient le directoire informel de l’Alliance atlantique. Cette solide relation germano-américaine est refondée au sortir de la guerre froide, lorsque Washington soutient avec résolution la réunification de l’Allemagne, dans le cadre de l’OTAN. Dès 1989, George Bush père, propose au chancelier Helmut Kohl un « partnership in leadership » qui consacrerait le rôle à venir de l’Allemagne dans les affaires européennes (6). En somme, le lien particulier avec les États-Unis et l’intégration à l’OTAN auront permis la résurrection de l’Allemagne, et non pas sa seule rédemption (7).

Entre « culture de la retenue » et auto-affirmation

Dans l’après-guerre froide, c’est donc une Allemagne réunifiée qui s’efforce de conjuguer recouvrement de sa pleine souveraineté (limitée à l’époque de la division en deux États antagonistes), « culture de la retenue » (une préférence pour le multilatéralisme et la diplomatie coopérative) et engagement dans les instances euro-atlantiques (UE et OTAN). En 1999, lors de la guerre du Kosovo, la Bundeswehr opère aux côtés des forces alliées. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le chancelier Gerhard Schröder (SPD), à l’instar de ses homologues occidentaux, apporte son « soutien illimité » aux États-Unis. Puis, sur fond de débat constitutionnel, des unités allemandes sont engagées en Afghanistan, dans le cadre de l’opération Enduring Freedom (« La sécurité de l’Allemagne se joue dans l’Hindou-Kouch », Peter Struck, 2006). Dans l’intervalle pourtant, la grave crise diplomatique provoquée par l’intervention militaire des États-Unis en Irak (2003) a endommagé la relation germano-américaine. Sans précédent historique dans les rapports bilatéraux, cette crise est irréductible aux calculs politiques intérieurs, à savoir préparer la prochaine échéance électorale en mobilisant le pacifisme d’une partie des électeurs sociaux-démocrates et des écologistes. Elle renvoie à la volonté de Gerhard Schröder de normaliser la politique étrangère allemande, de l’autonomiser et de la redéfinir à partir des intérêts nationaux stricto sensu. C’est ce que signifie l’expression de « République de Berlin » usitée antérieurement (8). Par la suite, la diplomatie allemande s’efforce de reprendre de bonnes relations avec les États-Unis. Ministre des Affaires étrangères, Joshka Fischer soutient le projet américain de « Grand Moyen-Orient » et l’Allemagne s’engage plus avant dans l’opération de maintien de la paix en Afghanistan, celle-ci passant sous la responsabilité de l’OTAN. Néanmoins, dans les années qui suivent, les responsables américains pointent le sous-équipement de l’armée allemande et le manque de robustesse de ses règles d’engagement en Afghanistan (9). L’abstention de Berlin lors du vote du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’intervention en Libye (résolution 1973, 17 mars 2011) et le traitement de la crise des dettes souveraines, au risque de « perdre » la Grèce, sont également incriminés (10). La relation personnelle nouée entre Barack Obama et Angela Merkel ne peut que partiellement compenser la dégradation d’une alliance de raison entre Berlin et Washington.

En Allemagne comme chez les autres alliés européens, l’inquiétude quant au devenir de l’OTAN perce dès le vote du Brexit (23 juin 2016), l’événement rendant plausible l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Au cours de sa campagne électorale, ce dernier avait éreinté l’OTAN et, plus spécifiquement, l’Allemagne. Sitôt en fonction, il déclare : « J’ai dit il y a longtemps que l’OTAN avait des problèmes. En premier lieu qu’elle était obsolète parce qu’elle a été conçue il y a des années et des années » (11). C’est dans ce contexte que le projet français d’une défense européenne intégrée, fondée sur un noyau dur d’États volontaires, semble relancé. Le 12 septembre 2016, les ministres de la Défense Jean-Yves Le Drian et Ursula von der Leyen proposent de recourir au mécanisme de la Coopération structurée permanente (CSP) pour institutionnaliser une telle avant-garde (12). Le Conseil européen de Bratislava (16 septembre 2016) débouche sur un calendrier dont l’institution d’une CSP est l’aboutissement (11 décembre 2017). En rupture avec l’idée d’un noyau dur restreint, ladite CSP correspond à une coopération élargie : vingt-cinq des vingt-sept États membres (hors Royaume-Uni) y participent (13). La vision allemande d’une coopération élargie l’a emporté sur la française. In fine, que reste-t-il de la conception initiale ? Une trentaine d’« engagements » portant sur le développement de programmes d’armements en commun et la production d’un effort collectif avec le soutien de la Commission, afin de combler des lacunes capacitaires des Européens (14). En fait d’« armée européenne », il s’agit d’une Europe des capacités destinée à redresser la situation militaire européenne, selon un modèle guère éloigné de la conception britannique de l’Europe de la défense (15).

Il n’est certes pas négligeable de voir les États européens se rassembler autour d’un objectif de redressement des budgets et des capacités militaires, laminés par deux décennies de « dividendes de la paix ». Il reste que les propositions françaises n’ont pas été retenues par l’Allemagne. Par défaut, la France lance donc une « Initiative européenne d’intervention » (IEI) le 25 juin 2018. À caractère opérationnel, l’IEI vise l’émergence d’une culture stratégique européenne commune, la création des conditions préalables à de futurs engagements militaires, coordonnés et préparés conjointement (16). Simple malentendu entre Paris et Berlin ? Les modèles de puissance, les cultures stratégiques et les représentations géopolitiques sont très différents. La France est prompte à employer la force armée, pour répondre à des problèmes de sécurité mais aussi soutenir son statut international, et sa Constitution accorde une grande latitude d’action à l’Exécutif. L’Allemagne s’en tient à une vision plus continentale et géoéconomique des enjeux nationaux : priorité aux questions européennes et, à l’échelon mondial, promotion du multilatéralisme et du libre-échange. La « Loi fondamentale » allemande impose le strict contrôle parlementaire des interventions militaires. Qui plus est, la rupture d’équilibre avec l’Allemagne, sur le plan économique et la perte d’influence de la France en Europe compromettent la reconstitution d’un moteur franco-allemand. Les cycles électoraux décalés entre les deux pays, la percée de forces national-populistes et les réticences d’une partie grandissante de l’opinion publique à « plus d’Europe » pèsent également sur les choix politiques. In fine, faudrait-il s’étonner du peu de substance de cette CSP ? La crise des dettes souveraines, les tribulations de l’euro, l’irrespect des disciplines financières et les difficultés auxquelles se heurte le fédéralisme bancaire ont montré la difficulté à faire converger les visions et objectifs politiques (17). Pourquoi donc en irait-il autrement dans le domaine régalien de la défense ? Ainsi l’observation des faits révèle-t-elle de réels désaccords franco-allemands (18). Au total, la CSP et l’« Europe des capacités » ne sont certainement pas des substituts à l’OTAN.

Au péril d’une nouvelle « question allemande »

Vaille que vaille, l’OTAN demeure au centre de la défense collective et de la sécurité européenne, ce que la réaction à l’offensive russe sur l’Ukraine, le 24 février 2022, a pleinement démontré. L’Allemagne ne dispose pas de solution autre dans un cadre strictement européen (les Alliés européens non plus, France comprise). Il faut ici prendre la mesure de ce que l’OTAN et l’ancrage à l’ouest de l’Allemagne signifient au regard de la longue durée. Du fait de la guerre de Trente Ans (1618-1648) et des traités de Westphalie qui la conclurent, l’espace germanique a été durablement divisé en royaumes, principautés et villes libres nominalement regroupés à l’intérieur du Saint-Empire romain germanique (19). L’unification, sous la forme d’un État national, est faite au cours du dix-neuvième siècle, sous la direction du royaume de Prusse. Encore ce IIe Reich, proclamé le 18 janvier 1871, laisse-t-il à l’extérieur de nombreuses populations germanophones, la solution de la « petite Allemagne » (Kleindeutsche Lösung) l’ayant emporté sur celle de l’Autriche (Großdeutsche Lösung). Cet État national inachevé compte par ailleurs de conséquentes minorités françaises, danoises et polonaises. Forgé par Helmuth Plessner, le concept de « nation tardive » (Verspätete Nation) résume le problème géopolitique (20). Dans le domaine des valeurs et des représentations de soi, le thème du Sonderweg, c’est-à-dire d’une voie allemande distincte de celle de l’Occident, compense l’inachèvement de l’État national (21). Surtout, l’industrialisation donne naissance à une « nation technicienne » dont la puissance modifie en profondeur l’équilibre des forces en Europe (22). Sont ici rassemblées les données essentielles de la « question allemande », telle qu’elle se pose au début du vingtième siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, l’engagement militaire américain en Europe et les garanties de sécurité prodiguées à leurs alliés ouest-européens créent un cadre géopolitique stable, favorable à l’intégration de la RFA. Parallèlement, le libre-échange et l’ouverture des marchés se révèlent propices au redressement et à la croissance économique de l’Europe occidentale. Ainsi l’Allemagne de l’Ouest et ses voisins sont-ils intégrés dans un « ordre international libéral », fondé sur la démocratie et l’économie de marché, dont les frontières après la guerre froide, sont élargies à l’Est (23).

L’OTAN n’est pas une alliance conforme aux schémas de la Realpolitik, en réponse à une intention hostile (la menace soviétique), dans une configuration de puissance donnée (la guerre froide). Conformément à la culture wilsonienne qui inspire alors la politique étrangère des États-Unis, elle est conçue comme un système de sécurité collective. Ses membres sont invités à résoudre pacifiquement leurs différends et développer leurs relations amicales (voir les articles 1 et 2 du traité de l’Atlantique Nord). Cette alliance, avec un préambule aux allures de « profession de foi » civilisationnelle, est le pilier atlantique d’une entreprise d’intégration européenne amorcée avec le plan Marshall et la création de l’OECE (Organisation européenne de coopération économique) (24). En vérité, l’OTAN constitue l’axe structurant d’un « Grand Espace » euro-atlantique. En assumant le rôle de stabilisateur hégémonique, les États-Unis donnent une forme politique et militaire à ce que l’histoire des civilisations nomme l’Occident (25). Dès lors, la « question allemande » est réglée en même temps que les longues luttes pour l’hégémonie en Europe : pourvoyeurs de sécurité, les États-Unis constituent aussi un balancier au large qui assure l’équilibre entre la France, la RFA et le Royaume-Uni. Petits et grands États y trouvent avantage. Au regard de la « nouvelle histoire des empires » (26) et de la définition élargie qu’elle donne de ce type d’unité politique, peut-être faudrait-il envisager l’existence d’un empire occidental, un ensemble informel qui combine l’hégémonie américaine, le consentement des alliés et des formes de multilatéralisme. Sous cet angle, la focalisation sur l’« ordre international libéral » exprimerait la crainte de voir cet ensemble se défaire (27).

Cette perspective historique souligne ce qui est véritablement en jeu dans le rapport de l’Allemagne à l’OTAN et, plus généralement, dans le devenir de l’Alliance atlantique. On ne saurait en effet oublier les craintes et réserves avivées trois décennies plus tôt, au moment où la chute du Mur de Berlin laissait entrevoir la réunification de l’Allemagne. Si la partie française a ensuite porté l’accent sur le thème de l’Europe-puissance, le traité de Maastricht et l’intégration politico-monétaire n’avaient pas pour objectif principal de redistribuer pouvoirs et responsabilités entre les deux rives de l’Atlantique Nord. L’idée directrice consistait à encadrer la réunification de l’Allemagne (« Une Allemagne unie dans une Europe forte »), avec pour repoussoir un hypothétique « IVe Reich ». Simultanément, il s’agissait d’édifier un pilier de stabilité pour arrimer l’Europe post-communiste dont on redoutait qu’elle bascule dans le nationalisme et le chaos (28). Le temps d’une génération, l’Union européenne et l’OTAN auront été les deux piliers sur lesquels a reposé la stabilité géopolitique de l’Europe. Depuis, les conséquences de la crise des dettes souveraines dans l’Eurozone, suivie de la crise des réfugiés et le surgissement de différentes formes de national-populisme ont fait vaciller l’« ordre international libéral ». S’y est ajoutée la montée des critiques américaines envers l’Allemagne, bien au-delà du phénomène Trump (29). Schématiquement, l’Allemagne, du fait de ses excédents commerciaux et de la faiblesse relative de ses dépenses militaires, est accusée d’être un « passager clandestin » (30). Selon certaines analyses, la construction du Nord Stream 2 et les achats massifs de gaz russe ont fait resurgir le spectre de Rapallo, c’est-à-dire d’une politique de balance (Schaukel-Politik) entre Est et Ouest, voire d’une entente germano-russe. Toujours est-il qu’on semble conscient à Berlin qu’une rupture de l’ordre international libéral conduirait en Europe à une « nouvelle question allemande » (31). Ne serait-ce que pour éviter de nouveaux déchirements européens, l’OTAN est préférable aux schémas constructivistes français (la « défense européenne »). A fortiori, dans la présente conjoncture, autrement plus grave qu’une nouvelle guerre froide, elle s’avère indispensable.

Zeitenwende ou Interregnum ?

En somme, le problème de l’Allemagne n’est certainement pas cette longue préférence pour l’OTAN qui, insistons sur ce point, est irremplaçable : aucun pays européen, fût-ce la France, n’a la volonté, la légitimité et la masse critique requises pour tenir à l’intérieur d’une Union européenne militarisée le rôle qui est celui des États-Unis dans l’OTAN. À l’inverse de certains politiques et commentateurs français, qui pèchent par inintelligence de la situation historique, les dirigeants allemands ont bien compris que la nouvelle « guerre de Trente Ans » du vingtième siècle, c’est-à-dire les deux guerres mondiales, avait bouleversé l’ordre des choses : les États-Unis sont désormais une « puissance européenne », indispensable pour contrebalancer la masse eurasiatique, et la sécurité du Continent s’élabore à l’échelle de la zone euro-atlantique, de Vancouver et San Francisco jusqu’à Varsovie, Bucarest et Ankara, sur le plan géostratégique à tout le moins (la « question turque » ne relève pas de cet article). Le problème réside dans le fait d’avoir voulu concilier le confort des instances euro-atlantiques (OTAN et Union européenne) avec une politique d’équilibre entre Washington, Moscou et Pékin, en d’autres termes d’avoir voulu jouer sur plusieurs tableaux, sans partager le « fardeau de la défense » avec les États-Unis. Vu de France, il serait malvenu de s’en indigner car l’insistance mise sur le rôle de « puissance d’équilibre » n’est guère plus glorieuse : ce thème repose sur le fantasme d’une politique d’équidistance entre ses alliés d’une part, de l’autre ses ennemis ou adversaires, comme si la France était « ailleurs » (sur Sirius ?).

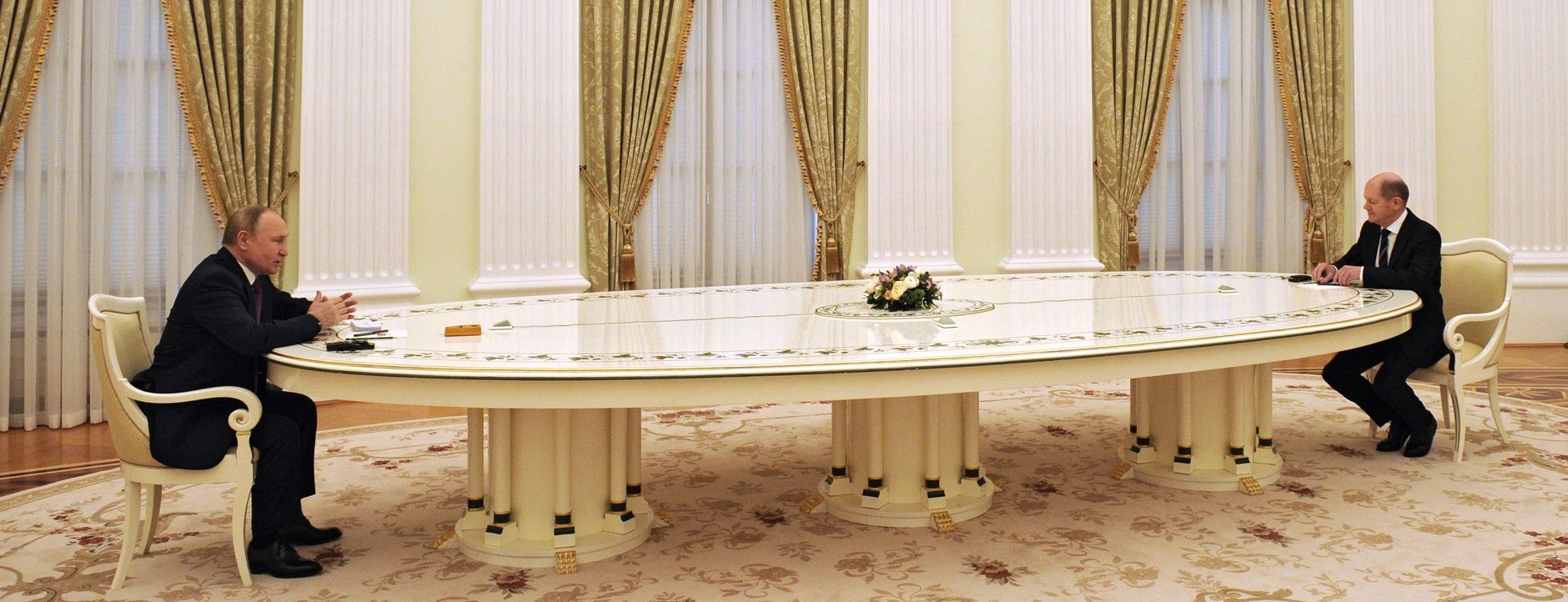

Dans la décennie qui suivit la réunification de l’Allemagne, alors que la Russie n’était pas encore redevenue explicitement menaçante, il était possible de comprendre cette politique d’équilibre et la volonté allemande de moderniser l’Ostpolitik (encore que…). Dès le milieu des années 2000, l’Allemagne, qui prétendait connaître la Russie de façon intime, aurait pourtant dû capter les premiers signes de ce qui devait arriver par la suite (l’attaque de la Géorgie, en 2008, et, cinq ans plus tard, une guerre économique contre l’Ukraine qui devait se transformer en agression armée). A fortiori depuis le 24 février 2022, le lancement d’une grande offensive militaire russe sur l’Ukraine invalidait la pseudo-expertise de l’Allemagne et ses anticipations géoéconomiques (la dissolution de la géopolitique dans le marché mondial). Aussi, proclamer un « changement d’époque » – la Zeitenwende d’Olaf Scholz (27 février 2022) – ne suffira pas. À cet égard, la longue résistance à livrer des Leopard II et la prétention initiale à ne pas autoriser les pays possesseurs de ces chars lourds à les transférer à l’Ukraine ont été lourds de sens et de conséquences. Chaque jour compte et il ne faut pas laisser à Moscou le temps de mobiliser, de regrouper ses forces et de relancer son complexe militaro-industriel. Bref, « Calliclès est de retour », mais l’Allemagne, entre hésitations et procrastination, change difficilement d’époque. Or, la sagesse des nations n’est pas l’immobilisme : l’heure est aux négations radicales, à savoir l’impérialisme de la « Russie-Eurasie » et le revanchisme des puissances révisionnistes, et cette bataille se joue d’abord en Ukraine. La situation exige que l’on soit plus « pro-actif ». Car, lorsque la conservation de l’être est en jeu, l’administration des choses doit céder le pas au « politique », au sens éminent du terme. En vérité, l’Allemagne n’est pas seule en cause.

Notes •

(1) L’expression est empruntée à l’économiste américain Charles Kindleberger. Dans The World in Depression 1929-1939 (1973), celui-ci démontre que la présence d’une puissance hégémonique mondiale (un stabilisateur) est l’une des conditions d’une économie internationale stable. La théorie de la stabilisation hégémonique a ensuite été étendue à la totalité de l’ordre international.

(2) Dans l’entre-deux-guerres comme à la Belle Époque, l’Allemagne était la première puissance industrielle européenne et la deuxième au monde. Dès avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont renoncé au projet de « pastoralisation » de l’Allemagne (le plan Morgenthau). Lorsque le « rideau de fer » sépare en deux l’Allemagne, les zones les plus peuplées et les principales régions industrielles se retrouvent à l’Ouest, dans la trizone (la réunion des zones d’occupation américaine, britannique et française).

(3) Cf. Jean-Michel Gaillard, « 30 août 1954 : il n’y aura pas d’armée européenne », L’Histoire, n° 264, avril 2002.

(4) Après deux longues années de déchirements politiques internes, Pierre Mendès France, président du Conseil depuis juin 1954, présente le traité à l’Assemblée nationale. Par 319 voix contre 263, l’Assemblée nationale refuse d’examiner le texte.

(5) On se souvient du plan Fouchet (octobre 1961-janvier 1962), projet d’une « union d’États », politiquement organisée, y compris dans le domaine de la diplomatie et de la défense. Ce projet a pour point de départ une entrevue entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer au château de Rambouillet (janvier 1960). Présidée par Christian Fouchet, une commission européenne travaille audit plan. Au fil des négociations, il appert que les partenaires ouest-européens de la France refusent de voir l’« union politique » coiffer les Communautés européennes et ils craignent que l’attribution de compétences militaires ne menace la cohérence de l’OTAN. Texte de compromis, l’ultime version préparée par le Quai d’Orsay (13 janvier 1962) est modifiée par le général De Gaulle qui supprime la référence à l’Alliance atlantique. Cinq jours plus tard, la commission Fouchet rejette cette seconde mouture. En dernière analyse, les garanties de sécurité de la France ne pouvaient être substituées à celles des États-Unis et de l’OTAN.

(6) Cf. George H. W. Bush, « A Europe whole and free :», Remarks to the Citizens in Mainz, 31 mai 1989.

(7) Référence à Zbigniew Brzezinski selon lequel « à travers la construction européenne, la France vise la réincarnation, l’Allemagne la rédemption ». Cf. Le Grand Échiquier. L’Amérique et le reste du monde, 1997. Au-delà de la rédemption, le soutien américain aura permis la reconstitution d’un État (la RFA), puis la réunification de l’Allemagne.

(8) En 1999, la chancellerie et le gouvernement quittent le « village fédéral » de Bonn pour la ville de Berlin, redevenue la capitale de l’Allemagne unie. Le transfert est effectué alors que Gerhard Schröder est chancelier. L’époque est marquée par une volonté déclarée de défendre les intérêts nationaux allemands, ce qui implique une certaine distance par rapport à la « culture de la retenue » évoquée plus haut. Cette auto-affirmation est explicite lors du Conseil européen de Nice (7-10 décembre 2000), marqué par une opposition frontale entre le président français, Jacques Chirac, et le chancelier allemand. L’opposition porte sur le nombre de voix dont l’Allemagne pourra disposer lors des votes à majorité qualifiée. Jacques Chirac aurait souhaité maintenir une parité symbolique entre la France et l’Allemagne, Gerhard Schröder défend la règle en vigueur, soit un nombre de voix qui correspond au poids démographique de chaque pays. Il obtient gain de cause.

(9) Le caractère multilatéral de l’opération « Enduring Freedom » en Afghanistan, qui associe les États membres et non-membres de l’OTAN, se traduit par d’importantes différences dans les règles d’engagement des troupes. Les national caveats correspondent à des restrictions dans le domaine opérationnel. L’Allemagne est l’un des États les plus restrictifs : cantonnement des unités à leur aire d’opération, soutien aérien limité aux opérations de reconnaissance, non-engagement dans les opérations anti-narcotiques et les opérations de contre-insurrection, absence d’opérations combinées offensives avec l’Armée nationale afghane.

(10) Il faut ici mettre en rapport la difficile négociation sur les plans d’aide à la Grèce et les investissements de la République populaire de Chine (RPC) dans le port du Pirée, plus largement la constitution d’un forum « 16 + 1 », soit la RPC et douze pays d’Europe centrale et orientale (Balkans inclus), auxquels la Grèce s’est ensuite ajoutée (avril 2019). En revanche, la Lituanie, en butte à l’hostilité de la Chine, s’est retirée de cette structure.

(11) Propos contenus dans une interview aux quotidiens Bild et The Times, 15 janvier 2017.

(12) Longtemps objet de négociations, la CSP est une disposition dont la mise en œuvre est rendue possible par le traité de Lisbonne (2007). Elle consiste à institutionnaliser, au sein de l’Union européenne, une coopération militaire resserrée entre quelques États prêts à aller plus loin, dans le sens d’une défense européenne.

(13) Ne demeurent à l’extérieur que le Danemark, exempté de la PESC, au bénéfice d’un second référendum (positif) sur le traité de Maastricht, ainsi que Malte, un État dit « non allié » (second « non-allié », l’Irlande a rejoint la CSP). Sur fond de grande guerre en Ukraine, le Danemark est revenu sur cette exemption.

(14) Avec l’accord des États membres, la Commission met sur pied un Fonds européen de défense afin de soutenir financièrement des projets militaro-industriels européens (juin 2017). Proposée dès novembre 2016 par Jean-Claude Juncker, cette initiative est présentée plus en détail l’année suivante (juin 2017). Une enveloppe de 13 milliards d’euros devait être consacrée au FED dans le cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour 2021-2027. Le plan de relance consécutif au « virus de Wuhan » et au confinement a conduit à diviser par deux ce budget.

(15) Lorsque Jacques Chirac et Tony Blair signèrent la Déclaration de Saint-Malo, le 4 décembre 1998, préalable à la fondation d’une Politique européenne de sécurité et de défense (la future PSDC), le Premier ministre britannique entendait favoriser des projets militaro-industriels et limiter les conséquences de la baisse des dépenses militaires en Europe. Pour Londres, cela constituait un moyen de prouver l’attachement des alliés européens à l’OTAN et de convaincre les États-Unis de rester engagés en Europe.

(16) Le Mali devait être le terrain d’expérimentation de cette « initiative », avec la mise en œuvre d’une coalition européenne de forces spéciales (« Takuba »). On sait que les manœuvres russes et le déploiement de la compagnie Wagner ont eu raison de cette ambition. Les Français ont plié bagage, ce qui ne dérange d’ailleurs pas les amis du Kremlin. Sans doute jugent-ils que la France, à la différence de la Russie, n’aurait rien à faire au Sahel.

(17) Toutes les mesures décidées au moment de la crise des dettes souveraines européennes, afin de consolider durablement l’euro, n’ont pas été mises en œuvre. Le « saut quantique » demandé par Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne, n’a pas eu lieu. En fait, la politique monétaire accommodante suivie par Mario Draghi et la Banque centrale européenne (Quantitative Easing et taux d’intérêts négatifs) a permis de compenser les résistances et inerties étatiques au sein de la zone euro. L’Union bancaire, c’est-à-dire un mécanisme d’ensemble de supervision des banques, n’est pas totalement achevée. Le Système européen d’assurance des dépôts (SEAD) est encore l’objet de discussions.

(18) Voir Thomas Wieder et Virginie Malingre, « Macron-Merkel, la stratégie de la tension », Le Monde, 29 avril 2019. Dans les mois qui précédèrent, la proposition d’européaniser le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations unies contribua à dégrader les rapports franco-allemands. L’idée fut évoquée par le vice-chancelier et ministre des Finances, Olaf Scholz (SPD), dans un discours à l’université Humboldt (Berlin, 28 novembre 2018). Une proposition reprise dans la tribune sur l’Europe d’Annegret Kramp-Karrenbauer, présidente de la CDU, le 9 mars 2019. Antérieurement, Heiko Maas, ministre des Affaires étrangères (SPD), avait évoqué une mutualisation de la force de frappe française (Handelsblatt, 21 août 2018).

(19) Disparu en 1806, le Saint Empire laisse place à une « Confédération germanique » écartelée entre le royaume de Prusse et l’empire d’Autriche (1815-1866).

(20) Helmuth Plessner, Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes (1935), Francfort/Main, Suhrkamp, 2001 (ouvrage non traduit en français).

(21) Voir Dieter Groh, « Le Sonderweg de l’histoire allemande : mythe ou réalité ? », Annales. Economies, sociétés, civilisations, 38e année, n° 5, 1983.

(22) L’expression de « nation technicienne » est empruntée à Jean-Pierre Gougeon, L’Identité allemande à l’entrée du XXIe siècle, Paris, Hachette, 1999.

(23) L’expression d’« ordre international libéral » s’est imposée dans le débat depuis l’élection de Donald Trump, notoirement hostile au multilatéralisme. Depuis, les grandes revues américaines de politique étrangère ont engagé un débat sur l’ordre international libéral. La revue Foreign Affairs a notamment publié une anthologie d’articles parus entre 1943 et 2017, intitulée « What was the Liberal Order ? ».

(24) La fondation de l’OECE, le 14 avril 1948, est antérieure au Conseil de l’Europe (1949) et à la CECA (1950).

(25) Sur « la première et la plus longue des permanences », voir Fernand Braudel et sa Grammaire des civilisations, Flammarion, 1993. Précédemment publié aux éditions Arthaud, en 1987, cet ouvrage reprend la partie centrale d’un manuel conçu en 1963.

(26) L’expression désigne moins une école historique que le retour des empires dans le champ d’étude des historiens ainsi que des politologues. Voir notamment Frederick Cooper et Jane Burbank, Empires. De la Chine ancienne à nos jours, 2008 (traduit en 2010). En 2013, la revue Sciences humaines a publié un hors-série sur La nouvelle histoire des empires (n° 2, novembre-décembre 2013).

(27) À la fin des années 1990, divers spécialistes américains des relations internationales ouvrent un débat sur le l’idée d’un « empire bienveillant » et la notion d’impérialisme libéral. Sur le plan historique, la thèse de la Pax Britannica comme empire libéral, prototype de la Pax Americana, est soutenue par Nial Ferguson in Empire. How Britain made the modern world (Penguin, 2003). Dans Une autre histoire de la puissance américaine (Seuil, 2012), Philip Golub s’inscrit en faux contre la thèse de l’empire libéral.

(28) Sur cette période de fin de la guerre froide et de refondation du projet européen, voir Frédéric Bozo, Mitterrand, la fin de la guerre froide et l’unification allemande. De Yalta à Maastricht, Odile Jacob, 2005.

(29) Au moment d’un sommet de l’OTAN à Bruxelles, puis d’un G7 à Taormina, Donald Trump écrivait : « Nous avons un ÉNORME déficit commercial avec l’Allemagne, en plus elle paye BIEN MOINS qu’elle ne le devrait pour l’OTAN et le secteur militaire. Très mauvais pour les États-Unis. Ça va changer » (tweet du 30 mai 2017). L’année suivante, à la veille d’une rencontre avec Angela Merkel, il poursuivait la polémique : « L’Allemagne est complètement contrôlée par la Russie. Elle paie des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie et nous devons payer pour la protéger contre la Russie » (11 juillet 2018). En 2019, avant de s’envoler pour le G20 d’Osaka, il accusait l’Allemagne d’être un « partenaire défaillant » (Fox Business, 26 juin 2019). Dans les mois précédant l’élection présidentielle américaine de novembre 2020, il prétendait retirer d’Allemagne 12 500 soldats américains.

(30) L’expression « free rider » est empruntée à Mancur Olson, un des principaux contributeurs à la théorie des biens publics, auteur de La Logique de l’action collective (1965). Un acteur qui profite d’une action collective sans y participer est un « passager clandestin ».

(31) Voir Robert Kagan, « The New German Question, What happens When Europe Comes Apart », Foreign Affairs, mai-juin »2019.