12 septembre 2025 • Le JDD • Analyse •

Alors que les grandes puissances mondiales se réindustrialisent et dynamisent leur économie, la France et l’Union européenne ne misent pas assez sur la transition numérique, pourtant cœur battant de la croissance, estime Cyrille Dalmont, directeur de recherche à l’Institut Thomas More.

À contretemps du monde, la France se débat dans une profonde crise institutionnelle, mêlant politicaillerie et petits arrangements. L’élite politique, totalement déconnectée de la population et ses aspirations, théâtralise ainsi son impuissance et exaspère encore un peu plus. Ce 10 octobre, l’illustration paroxystique de cette réalité s’est trouvée tout entière dans la passation de pouvoirs entre François Bayrou et Sébastien Lecornu sous les ors de la République tandis que, dans le même temps, l’extrême-gauche saccageait le pays sous les yeux d’une population médusée de voir où passent ses impôts.

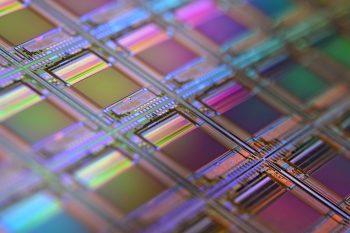

À contretemps du monde également, l’Union européenne continue de se raconter à elle-même le doux rêve de sa puissance économique et numérique. Méthode identique, résultats similaires : impuissance. Elle empile les règlements, multiplie les acronymes, proclame sa pureté éthique et sa singularité normative. RGPD, DSA, DMA, IA Act, Chips Act : autant de textes brandis comme la preuve d’une souveraineté retrouvée. Pourtant, tout ceci n’a rien d’une stratégie industrielle, économique ou d’une vision d’avenir : ce n’est qu’une fiction bureaucratique dissimulant son échec systémique à coups de règlements et de directives.

Sous la houlette de l’UE, le vieux continent s’est enfermé dans une logique purement défensive, obsédée par la régulation et de la sobriété énergétique (cache-sexe de la décroissance), incapable de penser l’avenir, le progrès et la prospérité. Là où d’autres puissances font surgir des villes-usines et des fab labs futuristes, anticipent la robotisation de masse et investissent l’économie spatiale (États-Unis, Chine, Inde, Canada, Émirats arabes unis, Japon, Corée du Sud), l’Union se perd dans l’empilement normatif, le contrôle et les interdits, et se félicite de voir croître ses bataillons de fonctionnaires.

Pendant que l’UE se repait de son Green Deal et d’une transition énergétique qu’elle croit « créatrice d’emplois » dans des pays minés par la désindustrialisation de masse, le monde change de plus en plus vite et les nouveaux équilibres se font sans nous. De fait, la transition numérique, partout ailleurs, s’accompagne systématiquement d’une vision de société, d’un projet d’avenir, d’une projection de puissance et d’une stratégie pour l’imposer sur la scène internationale. Rien de tel dans une UE qui s’enfonce dans la marginalité économique, la dépendance technologique et l’impuissance politique.

Aux États-Unis, l’accélération est vertigineuse. Entre mai et septembre 2025, les annonces d’investissements numériques ont bondi de 473,5 milliards de dollars, soit en moyenne 120 milliards par mois ! En moins de dix mois, les nouveaux investissements numériques annoncés aux États-Unis, 2 260 milliards de dollars, atteignent déjà 80 % de la valorisation totale du CAC 40, tous secteurs confondus. Cet élan se traduit directement dans le niveau de vie : le PIB par habitant américain dépasse aujourd’hui 86 000 dollars contre 43 000 pour les Européens. Autrement dit, chaque Américain pèse déjà presque deux fois plus qu’un Européen dans l’économie mondiale et l’écart se creuse de manière exponentielle.

La Chine, elle, n’a jamais varié. Son programme « Made in China 2025 » vise l’autonomie complète dans les secteurs clés. Pékin interdit l’accès de son marché aux géants américains et protège ses propres acteurs : Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei. Les résultats sont connus : Huawei et ZTE contrôlent un tiers du marché mondial de la 5G, Alibaba et Tencent règnent sur le commerce en ligne chinois, TikTok et WeChat s’imposent comme des plateformes mondiales et l’intelligence artificielle locale rivalise avec les meilleurs. La recette chinoise est claire : protectionnisme assumé, planification industrielle, financement massif.

Plus surprenant encore, l’Inde s’invite désormais dans la course. Le 28 août 2025, elle a franchi une étape symbolique avec le lancement à Sanand (Gujarat) d’une ligne pilote OSAT « end-to-end » appelée à produire le tout premier « Made in India chip ». Longtemps cantonnée au rôle de sous-traitant, elle déploie aujourd’hui une stratégie industrielle complète à travers le Semicon India Programme, lancé en 2021 et désormais doté de près de 18 milliards de dollars, piloté par l’India Semiconductor Mission (ISM), pour bâtir un écosystème souverain couvrant fabs, packaging, design et formation. L’Inde mise aussi sur son capital humain : près de 20 % des ingénieurs mondiaux spécialisés dans la conception de puces sont formés sur son sol, pour un coût salarial trois à quatre fois inférieur à celui de l’Europe. En moins de cinq ans, New Delhi a posé les bases d’une filière complète – ce que Bruxelles promet aux Européens depuis trois décennies sans jamais y parvenir.

Et l’Union européenne, dans tout cela ? Le rideau se déchire. Intel a abandonné sa méga-usine de Magdebourg (pourtant présentée comme le trophée du Chips Act) et gelé son projet polonais : un désaveu cinglant. Dans le même temps, STMicroelectronics, qui occupait encore la deuxième place mondiale au début des années 1990 derrière Intel et incarnait l’espoir d’un champion européen, déroule aujourd’hui un plan de 2 800 suppressions d’emplois d’ici 2027 et prévoit potentiellement 5 000 départs sur trois ans. Autrefois symbole d’une ambition industrielle européenne, STMicro n’est plus qu’un acteur de niche relégué à la neuvième place mondiale (Gardner 2025) et représente désormais moins de 2,3 % d’un marché que se partagent Taïwan, la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis.

Quant au « miracle » Mistral AI, relayé dans tous les médias, il relève plus de l’épiphénomène que d’un espoir de renouveau. Sa valorisation atteint désormais douze milliards de dollars après l’entrée au capital du néerlandais ASML, un chiffre certes significatif pour l’écosystème européen mais insignifiant à l’échelle mondiale. OpenAI, la maison mère de ChatGPT, est aujourd’hui valorisée à près de 300 milliards de dollars (un rapport de 1 à 25) et génère déjà plus de dix milliards de revenus annuels.

Les grandes puissances économiques mondiales se réindustrialisent ou s’industrialisent à marche forcée, transforment leurs économies, massifient leurs productions énergétiques et se projettent vers le progrès et l’avenir. Le numérique n’est pas un secteur parmi d’autres : c’est désormais le cœur battant de la croissance, la matrice des chaînes de valeur et le test décisif de souveraineté.

Les responsables européens, à Bruxelles comme à Paris agissent comme les gardiens d’un ordre ancien. Archaïques, déconnectés, ils confondent régulation et puissance, droit et avenir. Pendant qu’ils entretiennent le musée de l’Europe, d’autres bâtissent le monde qui vient – sans nous.