1er octobre 2025 • Figaro Vox • Analyse •

Le premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé la mise en place d’une carte d’identité numérique afin de lutter contre le travail illégal et l’immigration. Pour Cyrille Dalmont, ce projet controversé annonce une nouvelle confrontation explosive entre peuples et élites.

Le Royaume-Uni est en ébullition. Depuis plusieurs mois, deux visions politiques s’affrontent brutalement : la majorité labour, plutôt « progressiste » conduite par le Premier ministre Keir Starmer et la droite populiste souverainiste (Middle Britain). L’opposition ne porte pas sur la fiscalité ou le social mais sur l’identité même du pays. Les manifestations Raise the Colours et, surtout, le grand rassemblement Unite the Kingdom du 13 septembre dernier rassemblant entre 100 000 (selon la police) et 3 millions de participants (d’après les organisateurs) ont marqué un basculement.

La crise est ensuite devenue transatlantique lorsque JD Vance, vice-président des États-Unis, a critiqué publiquement la dérive britannique en matière de liberté d’expression et d’immigration, immédiatement relayé par Elon Musk. À l’ONU, c’est Donald Trump qui a enfoncé le clou sur les politiques migratoires européennes : « Your countries are going to hell », visant sans ambiguïté les élites européennes qui, au mieux, laissent filer l’immigration et, au pire, l’encouragent – allant jusqu’à citer nommément le maire de Londres Sadiq Khan comme symbole de ce naufrage.

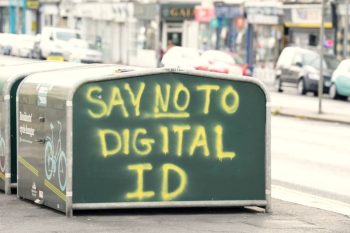

C’est désormais une pétition exigeant du gouvernement britannique qu’il s’engage à ne pas introduire de titre d’identité numérique dans le pays qui cristallise toutes les passions. Cette pétition a déjà recueilli plus de 2,5 millions de signatures trois jours après l’annonce par le Premier ministre de la mise en place de la carte d’identité numérique obligatoire pour les citoyens britanniques. Cette annonce dans un pays qui n’exigeait pas d’obligation de détention de carte d’identité depuis près de soixante-dix ans a eu l’effet d’une véritable bombe démocratique.

Si Keir Starmer a justifié cette initiative par la volonté de lutter contre le travail illégal et l’immigration en expliquant que « vous ne pourrez pas travailler au Royaume-Uni, si vous n’avez pas de titre d’identité numérique », de nombreux Britanniques s’y opposent par crainte de fichages numériques massifs et de répression des oppositions. De fait, si une partie des Britanniques, favorables à l’accueil des migrants, y voient une régression du droit des étrangers, les autres redoutent le fichage de masse, des exclusions administratives, des limitations à l’emploi public et privé.

Ce refus est à placer dans le contexte la multiplication des lois contre les « discours de haine », comme on en a vu fleurir ailleurs en Europe. A l’exemple de la loi Avia en France, ces textes sont présentés comme permettant de lutter contre la violence, le racisme et l’antisémitisme. Mais on ne peut exclure, et c’est là tout leur danger éthique et politique, qu’ils se transforment en outils de censure politique.

Tout le problème réside dans la flexibilité de la notion de « haine ». Comment transformer un sentiment en critère objectif de condamnation ? S’il existe bien sûr des propos intolérables sur les réseaux sociaux, la raison impose de considérer la « haine » comme une émotion subjective. Son appréciation dépend autant de celui qui l’exprime que de celui qui l’interprète. Comment en faire un usage sage et rationnel à l’âge du triomphe du « ressenti », si bien analysé par Gérald Bronner dans son récent livre A l’assaut du réel (PUF).

Mais ce qui se joue à Londres dépasse largement le Royaume-Uni. C’est le même mécanisme qui a servi à instaurer le Pass sanitaire et que nous allons revivre avec la mise en place de l’identité numérique européenne. Le « Portefeuille d’identité numérique » que la Commission européenne entend imposer d’ici fin 2026 est accompagné des mêmes éléments de langage que ceux de Keir Starmer : lutte contre le travail clandestin, lutte contre l’immigration illégale, sécurisation des transactions et fluidité des services publics. Mais derrière cet enrobage se profile la même réalité : l’instauration d’un sauf-conduit numérique, indispensable pour travailler, accéder à ses droits ou simplement participer à la vie sociale.

Car, dès lors que banques, opérateurs, administrations ou employeurs conditionneront leurs services à ce portefeuille, il cessera d’être un outil seulement pratique pour devenir une clé vitale et indispensable à la vie sociale, contrôlée par l’État et par Bruxelles. Non plus un simple document d’identification mais la clé numérique de l’existence civique et économique de chacun, une clé que tout pouvoir pourra verrouiller à volonté.

Cette lente dérive en matière de libertés publiques et de droits fondamentaux ne date pas de Keir Starmer, ni même du Pass sanitaire. Depuis les années 1990, sous couvert de lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine, le blanchiment ou plus récemment les « fake news », les États européens ont multiplié les dispositifs d’exception, toujours plus restrictifs et rarement temporaires. Vidéosurveillance, lois antiterroristes, état d’urgence : autant d’instruments qui ont progressivement banalisé l’idée qu’il faut limiter la liberté de tous pour contrôler quelques-uns.

La pandémie de Covid-19 n’a pas créé cette logique, elle l’a rendue acceptable. Dès 2020, l’Union européenne a levé ses garde-fous pour autoriser le traitement massif des données personnelles au nom de l’urgence sanitaire. En France, le Pass sanitaire puis le QR code ont familiarisé la population avec le régime du sauf-conduit : pour voyager, travailler, entrer dans un restaurant ou simplement circuler, il fallait présenter une autorisation numérique. Ce qui relevait jadis d’un état d’exception s’est mué en pratique courante. Nous sommes passés d’une société de droits à une société de permissions conditionnelles, où le « bon citoyen » peut accéder à ses droits et où le « mauvais » voit ses libertés désactivées à distance.

A quoi ressemblera la prochaine étape ? Avec le « Portefeuille d’identité numérique » européen, chaque citoyen, résident ou entreprise disposera d’un identifiant unique, condition d’accès aux services publics et privés, de la banque au travail en passant par la santé. Au nom d’un discours rassurant, au nom de la simplification et de la sécurité, c’est un instrument de fichage de masse qui sera constitué : une base de données centralisée, interopérable et exploitable par les administrations comme par leurs partenaires privés.

Le débat qui enflamme aujourd’hui le Royaume-Uni sur l’identité numérique mêle des questions éthiques et politiques considérables – libertés conditionnelles, autorisation préalable, immigration, identité – dont il faut bien constater que personnes, ni responsables politiques, ni philosophes, ni grands juristes ne se saisissent. Il annonce peut-être une confrontation explosive entre peuples et élites qui ne se comprennent plus. Car l’enjeu n’est pas technique. Ce n’est pas seulement d’une carte ou d’un portefeuille numérique, c’est d’un changement de paradigme dans notre rapport à la liberté, à l’État de droit et à la confiance politique qu’il s’agit. Un changement de civilisation ? Le risque d’un basculement de nos sociétés dans un modèle où exister, travailler, se déplacer ou simplement s’exprimer ne sera plus un droit, mais une faveur octroyée sous condition de conformité à un référentiel unique, est désormais bien réel. La liberté remplacée par l’autorisation.