6 novembre 2025 • Figaro Vox • Analyse •

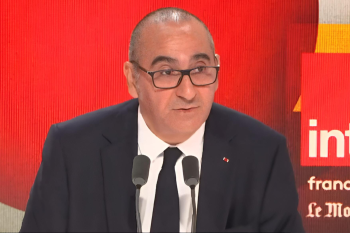

Tournant résolument le dos au « bras de fer » engagé par Bruno Retailleau dans la relation franco-algérienne, Laurent Nuñez, nouveau ministre de l’Intérieur, a appelé dans un entretien au Parisien à une « coopération apaisée mais exigeante » avec Alger. Il estime que la ligne dure de son prédécesseur n’a « pas produit de résultats » et revient donc à une approche plus conciliante, conforme à celle défendue par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Allant jusqu’à affirmer que les partisans de la fermeté « nous mettent en danger », Laurent Nuñez annonce en réalité le retour d’un business as usual diplomatique, sans cap clair ni véritables lignes rouges. Boualem Sansal et Christophe Gleizes, arbitrairement emprisonnés en Algérie, sont priés d’attendre au nom d’un dialogue que l’on veut croire constructif. Mais cette « patience stratégique » ressemble ici davantage à une résignation prudente qu’à une stratégie réfléchie. Xavier Driencourt, ancien ambassadeur à Alger, a depuis longtemps énoncé les mesures concrètes qui permettraient d’obtenir les « résultats » que le ministre espère obtenir par un retour à la manière douce.

Il faut pourtant aller plus loin et s’interroger sur les ressorts profonds de cette attitude pusillanime. Les tensions avec Alger révèlent en réalité le malaise du pouvoir français face à l’exercice de ses prérogatives diplomatiques dès qu’apparaît le moindre conflit. Après quarante ans d’une « mondialisation heureuse » et de la croyance naïve en une « fin de l’histoire », notre appareil diplomatique semble avoir perdu la capacité de penser les relations internationales pour ce qu’elles sont : un rapport de force, parfois brutal, entre nations souveraines.

Nos responsables politiques se montrent désormais incapables de s’élever au niveau des exigences du Politique – qu’il faut distinguer, avec Julien Freund, de la politique. La France parle, s’indigne, réagit parfois : elle agit rarement. Qu’il s’agisse du sort de Boualem Sansal et Christophe Gleizes ou de la question migratoire, notre diplomatie hésite, tergiverse puis s’efface le plus souvent.

Cette paralysie ne traduit pas seulement l’indécision ou la pusillanimité. Elle révèle un épuisement stratégique. La gestion hésitante du dossier algérien illustre l’absence de vision d’ensemble dans notre politique au Maghreb et, au-delà, au Sahel. Dans un monde redevenu instable, où les rivalités s’expriment ouvertement, où la guerre entre États a refait surface et où l’hostilité envers l’Occident s’affirme, le manque de projection à long terme devient une faute majeure.

À l’inverse, les puissances émergentes du « Sud global » affichent des objectifs clairs et une constance remarquable. L’invasion de l’Ukraine s’inscrit dans un projet géopolitique énoncé par Vladimir Poutine dès 2007. Les ambitions chinoises sur Taïwan remontent à 1949 et structurent encore aujourd’hui la politique de Pékin. Ces nations ont compris que le monde parle à nouveau le langage de la puissance et de la volonté. Face à elles, que veut la France ? Que veut-elle dans ses relations avec son voisinage méditerranéen ? Quels sont ses objectifs, ses ambitions, ses lignes rouges ? Nul ne saurait le dire.

Autre question essentielle : où sont nos alliés ? Si la diplomatie est toujours un jeu cynique, qu’on n’y a pas d’amis et que chaque nation poursuit ce qu’elle regarde comme son intérêt, on peut y avoir des alliés et des partenaires. Cette question revêt une importance majeure pour une France devenue puissance moyenne et affaiblie. À l’heure où la rhétorique du Sud global séduit, il est urgent de compter nos alliés et de consolider les liens avec eux.

Au Maghreb, il ne fait pas de doute que c’est avec le Maroc que la France doit renforcer son partenariat. Avec le vote de la résolution entérinant le plan d’autonomie marocain sur le Sahara occidental par le Conseil de sécurité de l’ONU vendredi dernier, qui consacre cinquante années d’un travail diplomatique de longue haleine et marque le succès de l’implication du roi Mohammed VI, le pays remporte un succès éclatant qui achève de lui donner le statut de première puissance régionale. Ce qui ulcère à Alger. D’autant qu’il en va de même sur le plan économique : Rabat domine son voisin de la tête et des épaules en matière de niveau de vie, d’IDE, de diversification industrielle, etc. Ce n’est pas pour rien que Moscou et Pékin, traditionnellement proches de l’Algérie, ne se sont pas opposés à la résolution.

Ce dernier événement devrait faire réfléchir Laurent Nuñez et, avec lui, tout le gouvernement. Il montre ce qu’une diplomatie cohér ente, patiente et ambitieuse peut produire à long terme. Après les années perdues de l’illusion algérienne dans laquelle, malgré les avertissements, s’était plongé le président de la République, il serait temps de mettre fin à notre aboulie diplomatique. L’Algérie n’est pas un partenaire fiable. Nos intérêts, géopolitiques et migratoires commandent désormais de redéfinir en notre relation avec elle : en la fondant sur la froideur, la clarté et la distance.