25 novembre 2025 • Figaro Vox • Analyse •

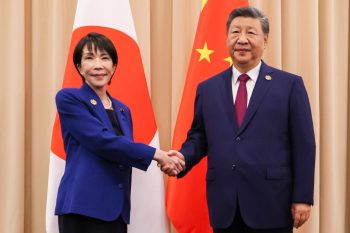

La crise diplomatique entre Tokyo et Pékin, déclenchée par un tweet de Sanae Takaichi, première ministre japonaise, sur Taïwan, s’étend désormais au-delà d’une « controverse verbale ».

Le 8 novembre dernier, le Consul général de Chine à Osaka s’en est pris dans un tweet à la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, à la suite de ses déclarations devant la Diète la chambre basse du Parlement nippon, la menaçant de lui « couper le cou », provoquant un incident diplomatique.

Les propos de Mme Takaichi relient la possibilité d’une crise de type militaire dans le détroit de Taïwan à une « situation menaçant la survie » du Japon pouvant ouvrir la voie à l’exercice de la défense collective. Sur le plan juridique, cette formulation renvoie à l’hypothèse où le Japon pourrait soutenir une intervention américaine. Pékin la présente néanmoins comme une volonté japonaise d’intervenir « au profit de Taïwan », en rupture avec les engagements diplomatiques du Japon.

Depuis les protestations diplomatiques de circonstance, Pékin semble avoir laissé se développer une campagne médiatique dont certains éditoriaux du PCC, certains sous pseudonymes, dénoncent la « dangereuse dérive stratégique » et une possible « résurgence du militarisme » japonais. Ces messages contribuent à amplifier l’expression de certains netizens « patriotiques ».

Des chercheurs gouvernementaux publient des tribunes alimentant le feu de ces réactions en ligne qui avertissent que toute intervention japonaise transformerait « l’ensemble du territoire japonais en champ de bataille ». La télévision centrale chinoise (CCTV) imagine déjà un menu de contre-mesures possibles (sanctions ciblant des responsables, suspension de dialogues, mesures économiques), en insistant sur la « grande dépendance » des produits japonais à aux importations chinoises, offrant aux patriotes online un matériau d’indignation spontanée et adressant au gouvernement japonais un aperçu d’un l’arsenal coercitif prêt à l’emploi. Parallèlement, le ministère de la Culture et du Tourisme, les ministères des Affaires étrangères et de l’Éducation publient des alertes appelant Chinois et étudiants à éviter le Japon, en liant explicitement les propos de la première ministre japonaise avec une détérioration soudaine de la sécurité au Japon pour les ressortissants chinois.

Cette crise diplomatique ressemble à s’y méprendre à celle qui a visé en 2016 la Corée du sud autour d’un sujet aussi sensible pour Pékin : l’introduction du système d’interception anti-missile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), conçu et fabriqués par les États-Unis, dont la mise en opération aurait affaibli la dissuasion chinoise dans la Péninsule.

À l’époque, Pékin avait protesté officiellement et laissé se développer une campagne médiatique nationaliste pour ensuite appliquer une série de sanctions non publiquement reconnues comme telles, notamment contre le groupe Lotte, qui possédait plus de 110 supermarchés en Chine, mais aussi le tourisme de groupe et les produits culturels, via des inspections, fermetures administratives et boycotts « spontanés », causant des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars à l’économie sud-coréenne.

Quelles conséquences pour le Japon ?

Aujourd’hui, l’alerte sur les voyages et études au Japon, le report de films japonais et les menaces à peine voilées sur les « fortes dépendances » japonaises à certains intrants chinois rejouent ce script, même si l’on n’est désormais plus dans la simple signalisation : Pékin est passé à une première vague de sanctions sectorielles effectives (tourisme, produits de la mer, films, spectacles…). La logique profonde reste la même : faire du cas japonais, un exemple de ce qui attend tout voisin qui franchirait les lignes rouges de Pékin sur un dossier jugé d’intérêt vital en banalisant l’usage de la coercition économique comme outil de gestion de crises. Mais l’impact est déjà visible : plus de 500 000 billets d’avion vers le Japon ont été annulés entre le 15 et le 17 novembre.

Les entreprises japonaises en Chine appellent déjà à « stabiliser la relation » pour limiter l’incertitude, signe qu’elles craignent des pressions ciblées (inspections, retards administratifs). Sur le plan sécuritaire, l’intensification de la présence de la garde-côtière chinoise autour des Senkaku/Diaoyu accroît le risque d’incident, tout en permettant à Pékin de matérialiser son mécontentement sans franchir le seuil militaire.

Politiquement, la fermeté de Takaichi face aux pressions chinoises nourrit sa popularité et renforce les arguments en faveur d’une hausse du budget de défense et d’un durcissement doctrinal – ce que de nombreux analystes japonais reconnaissent, tout en jugeant sa déclaration initiale imprudente.

La Maison blanche en silence stratégique

L’expérience du THAAD a sensibilisé Washington au risque de coercition économique chinoise contre ses alliés. Le silence qu’observe la Maison-Blanche depuis le déclenchement de cette crise répond à une prudence calculée : Washington ne souhaite pas valider la qualification japonaise de « menace existentielle », qui rigidifierait son propre engagement dans un scénario de type militaire à Taïwan. Ces derniers jours, ce silence n’est toutefois plus total : un haut gradé de l’US Army a évoqué « une vigilance accrue » face à la rhétorique chinoise et le département d’État a rappelé son soutien à l’alliance avec Tokyo ainsi qu’à la stabilité dans le détroit de Taïwan.

Néanmoins, ce nouvel épisode impliquant le Japon conforte la vision dominante au sein de l’administration Trump d’un Indo-Pacifique où les alliés de première ligne (Tokyo, Manille) sont exposés à des pressions chinoises croissantes dès qu’ils s’approchent trop de Taïwan. Aussi, la retenue de la Maison-Blanche suggère que Washington continue de laisser Pékin sur-réagir.

L’ouverture d’un nouveau front : Ryukyu-Okinawa

Mais depuis quelques jours, Pékin utilise l’incident pour rouvrir un dossier territorial ancien : celui des îles Ryukyu-Okinawa, où se concentrent la majorité des bases américaines et japonaises. Des organes officiels comme le Global Times et des chercheurs soutenus par l’Académie d’Histoire relancent l’idée que le royaume de Ryukyu fut historiquement un « État tributaire » de la Chine et que son annexion par le Japon au XIXᵉ siècle constitue une « injustice historique ».

L’objectif n’est pas de contester juridiquement la souveraineté japonaise mais de créer un climat de doute stratégique autour de cette région-clé du dispositif nippo-américain. En replaçant Okinawa dans une logique de « contentieux historique », Pékin signale qu’il dispose d’outils politiques et narratifs pour fragiliser l’environnement de sécurité du Japon si ce dernier durcit sa posture sur Taïwan.

Cette ouverture du front « Ryukyu » s’ajoute à l’ensemble des leviers déjà activés (mémoire de guerre, militarisme, Senkaku, sécurité des ressortissants) et montre que la Chine transforme une controverse verbale en une remise en cause plus large de la position stratégique japonaise dans l’Indo-Pacifique. Dans ce contexte, il n’est pas certain que le silence diplomatique de Washington soit une arme adaptée pour contenir les prétentions chinoises.