Octobre 2019 • Points clés 21 •

Octobre 2019 • Points clés 21 •

Après l’annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines du Nord-Est syrien, le 7 octobre dernier, le président turc Recep T. Erdogan a lancé une vaste opération militaire contre les miliciens du YPG (Unités de protection du peuple), les unités armées du PYD (Parti de l’Union démocratique). Branche syrienne du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le PYD suscite de longue date l’hostilité de la Turquie. On ne saurait minorer l’importance de cette opération, possible point de départ d’une guerre turco-kurde, et de ses répercussions géopolitiques sur le théâtre moyen-oriental.

Le 19 décembre 2018, Donald Trump twittait : « Nous avons vaincu l’EI en Syrie, seule raison de notre présence » dans la région. Par la suite, le retrait s’est limité à la moitié de l’effectif (un millier de soldats américains sur un total de 2000) et un appel aux alliés pour qu’ils participent à la mise sur pied d’une force multinationale de 1 200 hommes. Dix mois après cette première annonce hâtive sur le retrait américain de la frontière turco-syrienne, à l’est de l’Euphrate, Donald Trump a confirmé sa décision. A la suite d’une conversation téléphonique avec son homologue turc, Recep T. Erdogan, il a donné l’ordre aux forces spéciales américaines de se retirer (7 octobre 2019) et ce, contre l’avis du Département d’État et du Pentagone, au grand scandale des chefs républicains au Congrès et d’une large part de la classe politique américaine.

D’aucuns crieront à l’incompétence et à l’ignorance, le tout enveloppé dans un discours désinvolte, voire vulgaire, avec le retour obsessionnel de Donald Trump sur le coût financier des engagements américains dans le monde. Il serait difficile de nier tout cela. Pour autant, le sens et la portée de cette décision, rapidement suivie d’une offensive turque dans la zone tampon exigée par Ankara, restent à appréhender. De prime abord, le cours des événements semble favorable à la Russie ainsi qu’à l’Iran, protecteurs du régime syrien. Le retournement géopolitique de la Turquie, détachée de l’Occident et sous le coup de sanctions, devrait se confirmer. Toutefois, bien des répercussions doivent être envisagées. Aussi et surtout, les puissances occidentales ne sauraient se résigner à laisser le Moyen-Orient aux États révisionnistes et perturbateurs qui cherchent à les évincer de la région.

1 • Il faut s’interroger sur l’ampleur de l’opération « Source de paix » et ses objectifs réels. En fait de zone tampon, Recep T. Erdogan pourrait réitérer un scénario à la chypriote

D’une guerre d’Irak à l’autre, il importe de rappeler que les États-Unis, depuis les années 1990-2000, ont insuffisamment pris en compte les intérêts de sécurité de la Turquie. De 1984 à 1999, celle-ci a été en proie à une « sale guerre » dans le Sud-Est anatolien, contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), considéré comme une organisation terroriste à Ankara, mais aussi à Washington et Bruxelles, la menace n’a pas depuis disparu (1). Après l’échec du processus de paix au début de la décennie, le conflit turco-kurde a connu une grave résurgence au cours de l’été et de l’automne 2015. Il ne s’agit donc pas d’une menace abstraite ou de simples rémanences historiques. On peut aisément comprendre l’hostilité d’Ankara à l’encontre du PYD (Parti de l’Union démocratique), la branche syrienne du PKK. Pour autant, les responsables américains se sont assurés que les Forces démocratiques syriennes (FDS), largement composées de combattants du YPG (Unités de protection du peuple), la branche armée du PYD, n’interfèrent pas dans les affaires turques. Ils ont aussi tenté de les détacher du PKK. Depuis plusieurs mois, Américains et Turcs travaillaient à la mise sur pied d’un « mécanisme de sécurité », garanti par des patrouilles communes, dans une zone de sécurité assurant l’étanchéité de la frontière turco-syrienne. Ce dispositif permettait de garantir les intérêts de sécurité turcs tout en maintenant les opérations de la coalition dans le Nord-Est syrien (un accord a été signé le 7 août dernier et quelques patrouilles communes ont été organisées).

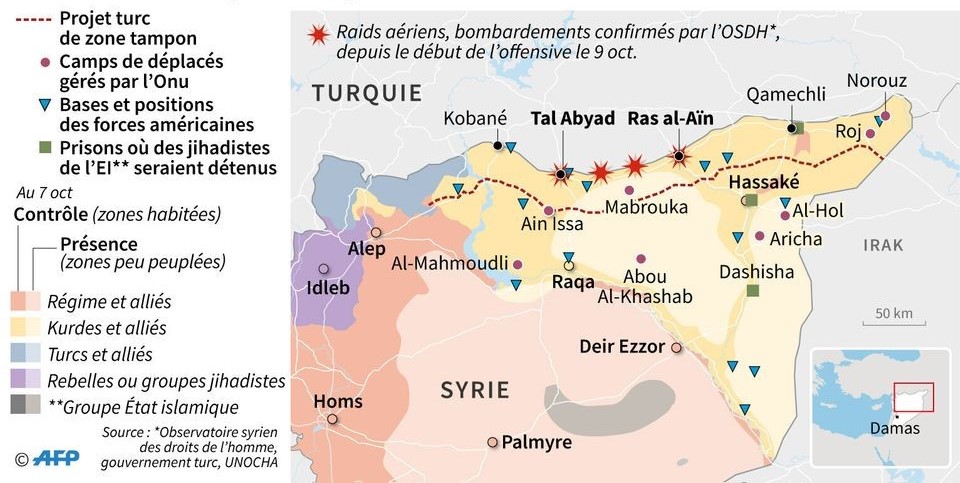

Contrairement aux affirmations de Donald Trump, ce type d’opération est un modèle du genre : un nombre réduit de membres des forces spéciales américaines (avec une présence française et britannique), la fourniture de l’appui aérien et de l’équipement militaire, les forces indigènes (les FDS) assurant l’essentiel de l’effort au sol. Ce modèle d’action a fait la preuve de son efficacité tout en préservant les ressources des États-Unis. Dans le présent contexte, les FDS n’ayant pas mené d’intervention sur le sol turc, il faut s’interroger sur les intentions de Recep T. Erdogan et l’ampleur de l’opération « Source de paix » : une guerre limitée visant à contrôler directement une zone tampon plus large que celle délimitée avec les États-Unis ? Une opération plus vaste destinée à s’approprier le Nord syrien, depuis la province turque du Hatay (ancien Sandjak d’Alexandrette) jusqu’à la frontière avec l’Irak ? Dans un proche avenir, faut-il anticiper des opérations turques en profondeur, jusqu’à Aïn Issa ou Hassaké (Focus 1) ? Cela impliquerait le retrait total des Américains et l’absence de réaction des forces russo-syriennes. Présenté lors de l’Assemblée générale de l’ONU, en septembre dernier, le projet d’implantation d’Arabes syriens et d’administration de la zone laisse penser à un scénario à la chypriote (2) : saisie de territoires et modification des équilibres ethniques. Une opération d’une telle ampleur aurait des répercussions géopolitiques durables, amplifiant la haine entre Kurdes et Arabes (3).

Focus 1 • Carte de l’offensive turque dans le Nord-Est syrien (au 7 octobre 2019)

2 • A juste titre, dirigeants politiques et experts occidentaux pointent la résurgence de l’État islamique, principal bénéficiaire de la situation générée par l’opération turque. Toutefois, le prisme est trop étroit. Au bord d’une déflagration générale, le Moyen-Orient est déchiré par de multiples rivalités de puissance

De fait, l’État islamique n’est pas purement et simplement éradiqué : le « califat » territorial a été détruit, mais les djihadistes sont retournés à la guérilla (guerre asymétrique), dans la vallée de l’Euphrate et différentes portions du désert syrien. Les vastes camps dans lesquels sont regroupés les prisonniers et leurs familles constituent des poudrières dans lesquelles l’État islamique forme à nouveau cellules et réseaux. Regroupant des dizaines de milliers de personnes, le camp d’Al-Hol est particulièrement instable et difficilement contrôlable dans la durée (4). Enfin, il y a le cas plus spécifique des ressortissants occidentaux, des djihadistes avec leurs familles, sous la garde des FDS. Leur éventuel relâchement et le renfort qu’ils apporteraient au djihad global, sur le théâtre syro-irakien ou en Europe, suscitent l’inquiétude des responsables occidentaux. En vérité, les racines du djihadisme sont profondes et l’examen des réalités géopolitiques nous ramène au tableau de la région dressé par Bernard Lewis, dans son lumineux ouvrage sur la crise de l’Islam (5). En 1979, année au cours de laquelle l’Iran a basculé dans la révolution islamique et l’URSS a envahi l’Afghanistan, le Moyen-Orient est sous l’emprise d’une dialectique infernale entre le djihadisme de type sunnite et celui de type chiite (6). Les deux phénomènes se sont nourris réciproquement. Depuis plusieurs années, le Moyen-Orient est au bord d’une déflagration générale. Aussi est-il curieux et réducteur de n’incriminer que l’État islamique, Al-Qaïda et leurs différentes « franchises ».

Croirait-on sérieusement à la possibilité d’une union sacrée entre les acteurs étatiques régionaux et les puissances globales présentes dans la région, union cimentée par le djihadisme sunnite ? Les développements de la guerre en Syrie ont prouvé le contraire. Les Turcs privilégient la question kurde et la lutte contre le PKK. En septembre 2015, les Russes sont intervenus pour sauver un régime ami, préserver leurs bases (Tartous, Hmeimin) et reprendre pied dans la région. Ils n’ont que très marginalement frappé l’État islamique, la prise de Mossoul (Irak) et Rakka (Syrie) revenant à la coalition internationale formée par les États-Unis et leurs alliés, avec les FDS pour opérer au sol. Quant au régime iranien, son intervention s’inscrit dans un projet impérialiste qui se déploie du golfe Arabo-Persique à la Méditerranée orientale. Les Gardiens de la Révolution et leur fer de lance (Al-Qods), les milices panchiites mises sur pied et leurs divers affidés s’enracinent militairement en Syrie, au Liban (Hezbollah), en Irak (milices de la Mobilisation populaire) et au Yémen (Houthis du groupe Ansar Allah). L’Arabie Saoudite et les intérêts des États du Golfe ont été attaqués à plusieurs reprises. Le détroit d’Ormuz et les grandes voies de passage sont constamment menacés. Contre Israël, une guerre couverte est menée de toutes parts. L’extrême gravité de la situation sature peut-être le champ de conscience des dirigeants occidentaux, mais un discours de vérité s’impose.

3 • Les événements semblent tourner en faveur de la Russie et de l’Iran. Les protecteurs de Bachar Al-Assad voient en la Turquie une sorte de bélier contre la présence occidentale dans le Nord-Est syrien, avec des répercussions régionales. Toutefois, des effets contraires sont à envisager

Autant que faire se peut, il importe d’envisager les conséquences possibles du retrait américain et de l’opération turque en cours. Beaucoup de choses dépendront de l’envergure de cette intervention. Selon toutes probabilités, il ne s’agit pas pour Ankara de se limiter à une zone tampon d’une centaine de kilomètres de long et d’environ cinq kilomètres de profondeur, comme cela était le cas dans les longues négociations turco-américaines et leur aboutissement provisoire, le 7 août 2019. Si Ankara s’en tient à une « petite guerre » au sein d’un glacis géographiquement limité, l’effet déstabilisateur pourrait être limité. In fine, la Turquie obtiendrait cette zone tampon exigée au début de la guerre en Syrie, mais longtemps refusée par les États-Unis (une telle zone aurait pu alors changer le cours de la guerre). Ces dernières années, Recep T. Erdogan a su manœuvrer et s’entendre avec Vladimir Poutine afin de prendre le contrôle des zones frontalières à l’ouest de l’Euphrate, dans le Nord-Ouest syrien (région d’Al Bab en 2016, région d’Afrine en 2018) (7). Parallèlement, le processus d’Astana (la triplette Moscou-Téhéran-Ankara) lancé après la chute d’Alep (22 décembre 2016) a permis à la Turquie de mettre en place une forme de protectorat sur Idlib. En première analyse, la Turquie apparaît comme l’un des vainqueurs de cette longue guerre de Syrie, avec la conquête et le contrôle de territoires syriens en avant de ses frontières. Encore Recep T. Erdogan devrait-il se garder d’aller trop loin.

Au-delà des intérêts turcs et des nouvelles possibilités ouvertes à l’État islamique, la Russie devrait être l’un des bénéficiaires du revirement américain. Si les États-Unis retiraient purement et simplement leurs forces spéciales du Nord-Est syrien, Français et Britanniques leur emboîtant le pas, la Turquie aurait joué le rôle de bélier pour expulser les Occidentaux du Proche-Orient, Vladimir Poutine ayant simplement à exploiter les erreurs stratégiques de Donald Trump, tout en augmentant son capital politique (continuité et fiabilité de la politique russe par opposition à la versatilité de la politique américaine). Il pourrait se poser en arbitre dans les négociations entre Bachar Al-Assad et les Kurdes, le retour de ces derniers dans le giron de Damas consolidant le régime syrien (8). Simultanément, l’engagement turc dans le Nord-Est syrien réduit la marge de manœuvre d’Ankara dans la province d’Idlib. L’armée russe et les troupes syriennes auront plus de latitude d’action pour bombarder et progresser au sol. Ankara pourrait être contrainte de renoncer à Idlib afin de concentrer l’effort sur l’opération « Source de paix ». Enfin, Vladimir Poutine pourrait organiser des négociations entre Damas et Ankara sur cette base : intégrité territoriale de la Syrie et retour à l’accord d’Adana (9) signé en 1998. Pourtant, cet avenir reste incertain. Si la Turquie entendait s’implanter durablement dans le Nord syrien, la marge de négociation serait limitée et le processus d’Astana pourrait voler en éclats. Les relations turco-iraniennes se tendraient. Dans un tel cas, il est à craindre que les effets d’une longue guerre turco-kurde submergent les calculs machiavéliques des « hommes forts ».

4 • Nonobstant la complaisance de Donald Trump, les mesures de rétorsion possiblement prises par les États-Unis ainsi que l’Union européenne et ses États membres sont susceptibles d’accélérer le retournement de la Turquie vers la Russie et l’Asie. Ainsi se profile le spectre d’une Eurasie sino-russe, « grand attracteur » de la Turquie et du Moyen-Orient

Force est de constater que la Turquie est le maillon faible de l’OTAN. Depuis la première guerre d’Irak (la guerre du Golfe), en 1991, la montée en puissance de la question kurde a progressivement détérioré l’alliance turco-américaine. En revanche, les relations avec la Russie ont connu ces dernières années une amélioration spectaculaire dont témoignent les rencontres bilatérales et les sommets Moscou-Téhéran-Ankara relatifs à la Syrie (le processus d’Astana). En toile de fond, des relations énergétiques étroites (gaz et nucléaire civil), la volonté turco-russe de tirer profit de la situation géopolitique régionale et une communauté de ressentiments à l’encontre de l’Occident. A ces convergences bilatérales s’ajoute l’achat par la Turquie de batteries de S-400, un contrat de 2,5 milliards de dollars dont la moitié est financée par un prêt russe : ces défenses anti-aériennes et antimissiles ont été livrées entre juillet et septembre 2019. Le contrat est dénoncé par les dirigeants américains pour lesquels de telles armes sont incompatibles avec la défense intégrée de l’OTAN et le déploiement de F-35 dans l’espace aérien turc. Aussi la Turquie, entre autres sanctions, a-t-elle été évincée de ce programme aéronautique (juillet 2019). Du point de vue russe, il existe un intérêt évident à détacher la Turquie de l’orbite américaine et à ébranler la cohésion de l’OTAN. Les sanctions évoquées par le Congrès des États-Unis, à la suite de l’opération « Source de paix », ainsi l’arrêt des exportations d’armes européennes, ne peuvent qu’aller en ce sens (10).

Quant à la dérive de la Turquie vers la Russie, faut-il parler de la fuite en avant d’un pouvoir à caractère autocratique et personnel ? Les jeux tactiques et les alliances circonstancielles de la Turquie visant à redéfinir sa politique syrienne (il n’est plus question de renverser Al-Assad) vont-ils désormais au-delà des objectifs initiaux ? La thématique d’un axe Moscou-Ankara et d’un ralliement à l’Organisation de Coopération de Shanghaï (OCS) laisse dubitatif. Il reste que les observateurs avertis soulignent l’influence à Ankara de cercles militaro-nationalistes et eurasistes qui, regardant vers l’Est et les nouvelles routes de la soie, songent à une « OTAN eurasiatique ». L’eurasisme à la mode turque ne correspond pas aux inclinations profondes de Recep T. Erdogan, plus tourné vers la solidarité du type « Frères musulmans » et le panislamisme, à l’échelon du Grand Moyen-Orient. Du moins l’eurasisme partage-t-il avec le panislamisme l’opposition à l’occidentalisme : « Donnez-moi un ennemi, je vous ferai un bon ensemble ». L’eurasisme confère du sens aux convergences pratiques entre Turcs et Russes. A l’arrière-plan, la République populaire de Chine (RPC), discrète, mais présente dans les évolutions profondes du Moyen-Orient. En Turquie, des forces intellectuelles et politiques pensent l’avenir du pays dans le cadre d’une « Grande Eurasie » sino-russe. S’ils prenaient corps, de tels projets signifieraient à terme l’éviction occidentale de la région. C’est inacceptable.

5 • La perspective d’une Eurasie sino-russe ne doit pas occulter l’autonomisation politique et stratégique de la Turquie qui s’affirme comme puissance révisionniste, en Méditerranée orientale, au Levant et au Moyen-Orient. En vue, un projet de remaniement des frontières

S’il importe de prendre en compte le déplacement des équilibres de puissance et de richesse vers l’Asie, avec ses implications géopolitiques, la volonté de Recep T. Erdogan et des dirigeants turcs de poser leur pays en puissance de premier plan ne saurait être négligée. Longtemps, la Turquie a été perçue comme un « pivot géopolitique », i.e. un pays dont l’importance réside essentiellement dans sa situation géostratégique et les positions qu’il occupe. Ainsi la Turquie constitue-t-elle une péninsule entre mer Noire et Méditerranée orientale, les détroits du Bosphore et des Dardanelles permettant le contrôle des flux et passages d’une mer à l’autre. A l’époque de la Guerre Froide, elle était assimilée à un garde-flanc, face aux frontières méridionales de l’URSS et du Pacte de Varsovie. Simultanément, la Turquie était comparée à un balcon septentrional surplombant le Moyen-Orient arabe, en proie au nassérisme et au panarabisme (11). Après la Guerre Froide, le thème de la Turquie comme pont géopolitique entre Orient et Occident, et celui de la passerelle énergétique vers le Bassin de la Caspienne, ont dominé le discours occidental. Du fait de cette position géostratégique exceptionnelle, la Turquie semblait nécessairement devoir intégrer l’Union européenne, une petite touche multiculturaliste venant rehausser le projet. C’est en ces termes que Jacques Chirac a vigoureusement soutenu la candidature de la Turquie à l’Union européenne : les « racines musulmanes » de l’Europe et les avantages géostratégiques que l’Union européenne pourrait en tirer (masse critique et accès à l’Asie du Sud-Ouest). Cette vision des choses tenait insuffisamment compte des représentations géopolitiques turques, de l’intention stratégique des dirigeants, de la Turquie en tant qu’acteur géostratégique. Pire : elle ignorait la réalité.

Au cours de la Guerre Froide, la Turquie kémaliste n’a déjà pas été un allié facile. Dès 1960, l’indépendance de Chypre envenime les relations gréco-turques. La lettre adressée par le président américain Johnson aux autorités turques, le 5 juin 1964, pour leur indiquer que les armes livrées par les États-Unis ne sauraient être employées contre Chypre, jette une ombre sur les relations bilatérales. L’invasion turque de la partie nord de Chypre, le 20 juillet 1974, plus encore la reprise de l’offensive en août, après que le « régime des colonels » soit tombé, ont de graves répercussions (12). Echaudée, la diplomatie turque élabore une politique étrangère plus autonome, et une certaine détente peut être observée dans les rapports avec l’URSS. Aussi et surtout, Ankara promeut les relations économiques et politiques avec le Moyen-Orient arabe. En 1969, la Turquie entre à l’OCI (Organisation de la conférence islamique, devenue depuis Organisation de la coopération islamique), le panislamisme permettant de renouer avec une partie des opinions arabes. Pendant la guerre du Kippour (octobre 1973), les États-Unis se voient refuser l’usage des bases turques pour ravitailler en armes Israël quand Ankara ouvre son espace aérien aux Soviétiques. Notons ici que dans un passé guère éloigné, il se trouva des voix françaises pour louer ce « gaullisme turc ». Dans la présente conjoncture géopolitique, la Turquie se pose en acteur géostratégique de plein exercice et son président n’hésite pas à remettre en cause le traité de Lausanne (13). Ce révisionnisme géopolitique ne concerne pas le seul Nord syrien. Des prétentions ont été émises sur Mossoul (Irak). En mer Egée, Ankara conteste de longue date les limites de l’espace maritime et aérien grec. Dans les eaux chypriotes, des navires turcs en quête d’hydrocarbures explorent et forent le sous-sol. Recep T. Erdogan a également soulevé la question de la Thrace occidentale et de la minorité turque de Grèce.

6 • Les récentes déclarations de Recep T. Erdogan sur l’injustice du Traité de non-prolifération et le droit de la Turquie de conduire un programme nucléaire, doivent être prises avec sérieux et gravité. D’ores et déjà, les concessions faites à l’Iran en matière d’enrichissement nucléaire ont des implications régionales, avec des risques et menaces grandissantes

Lors du centième anniversaire du Congrès de Sivas, le 4 septembre 2019, Recep T. Erdogan a déclaré qu’il était inacceptable que les puissances nucléaires instituées, i.e. reconnues par le traité de non-prolifération (1968), interdisent à la Turquie et à d’autres le droit de conduire un programme nucléaire militaire (14). On peut voir dans le discours de Recep T. Erdogan la volonté de renforcer la base nationaliste de son pouvoir et de poser la Turquie en État-phare du monde musulman, conformément à la thématique néo-ottomane de l’AKP. La remise en cause verbale des règles et institutions internationales viserait à montrer que la Turquie est une puissance ascendante et que son chef entend rehausser son statut international. De fait, il faut bien que Recep T. Erdogan parvienne à convaincre le citoyen turc de voter pour l’AKP dans la décennie à venir (15). Le nationalisme flatte une grande partie de l’opinion publique et cette nourriture psychique est susceptible de compenser les insatisfactions provoquées par la dépression économique et les graves atteintes aux libertés. Au passage, stigmatiser Israël, que ses armes nucléaires rendent « intouchable », est toujours susceptible de faire remonter sa cote de popularité. Si cette grille de lecture domestique explique une partie de la réalité turque, elle ne suffit pas. Le discours de Recep T. Erdogan sur l’arme nucléaire doit être contextualisé. Au Moyen-Orient et dans son voisinage asiatique, un certain nombre de pays possèdent l’arme nucléaire (Russie, Israël, Pakistan, Inde, RPC). D’autres sont suspectés d’y travailler (Iran) et beaucoup en rêvent ou y aspirent (Arabie Saoudite et d’autres États du Golfe). La Russie et la Chine populaire cherchent à pénétrer le Moyen-Orient au moyen d’exportations d’armes et de technologies nucléaires aux prolongements dangereux.

Dans ce contexte, on ne saurait trop insister sur les ambitions nucléaires iraniennes et ses répercussions régionales, au-delà de sa politique de déstabilisation des pays arabes, éclipsée par l’hostilité générale à l’encontre de la Turquie. L’accord du 14 juillet 2015 (le Joint Comprehensive Plan Of Action) était un mauvais compromis qui faisait la part belle au régime irano-chiite (16). Conformément aux obligations incombant à l’Iran, en tant que signataire du Traité de non-prolifération, il était exigé de ce pays qu’il cesse toute activité d’enrichissement de l’uranium (lire les différences résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies). Bien au contraire, le 14 juillet 2015, Téhéran s’est vu reconnaître un chimérique « droit à l’enrichissement ». Le régime irano-chiite conserve l’essentiel de son complexe nucléaire et il peut mener librement un programme de modernisation des centrifugeuses, ce dont il ne se prive pas. A cela s’ajoute un redoutable programme de missiles de toutes sortes (missiles de croisière et missiles balistiques) dont on sait désormais qu’il est renforcé par le développement de drones. Un an après la sortie américaine du JCPOA, Téhéran a cessé de respecter ses obligations propres, au point de pousser Emmanuel Macron à esquisser un plan de financement de quinze milliards de dollars pour convaincre les dirigeants iraniens de reculer (17) – en vain. Depuis, le bombardement du territoire de l’Arabe Saoudite par une salve de missiles et de drones, le 14 septembre dernier, a démontré le savoir-faire iranien en la matière. Bref, dans un tel contexte, il serait étonnant que la rupture de l’ordre international et du régime de contre-prolifération n’ait pas de conséquences, en Turquie ou dans un autre pays. Sans parler de la situation en Corée du Nord où Donald Trump a enregistré un magistral échec (Pyongyang perfectionne son arsenal).

7 • Si la Turquie, pays membre de l’OTAN, demeure nominalement un allié, la sortie de l’orbite occidentale et l’effet d’accélération produit par la décision d’intervenir au Nord-Est syrien exigent que d’autres options stratégiques soient explorées. Dans l’ensemble pontico-méditerranéen et au Moyen-Orient, alliés et partenaires stratégiques existent

Nul besoin de rappeler l’importance géostratégique du territoire turc : face à la Russie et sa position est déterminante pour intervenir au Proche-Orient. Cela pour dire que la Turquie, d’un point de vue occidental, ne saurait être purement et simplement passée par pertes et profits. En l’état des choses, les dirigeants américains excluent d’ailleurs une expulsion de l’OTAN, leurs homologues turcs ne cessant pour leur part de clamer leur attachement à cette alliance. Il est vrai que la Turquie, privée d’une telle garantie de sécurité, verrait son poids propre diminuer. Dans le rapport dissymétrique qu’elle entretient avec la Russie, son pouvoir de négociation en serait restreint. Il reste que la diplomatie du S-400 a permis à Vladimir Poutine d’enfoncer un coin à l’intérieur de l’OTAN, ce qui fragilise cette dernière. En jouant dans la main du président russe, Recep T. Erdogan a remis en cause le lien de confiance entre alliés, l’interopérabilité entre les forces de ces pays et les objectifs globaux qu’ils servent. Bref, les convergences tactiques russo-turques ont des effets qui vont au-delà du simple opportunisme. Certes, des contre-effets pourraient remettre en cause ce duo, les ambitions géopolitiques de Recep T. Erdogan en Syrie et celles de Vladimir Poutine dans la région n’étant pas compatibles sur le long terme, sauf à entériner le découpage de la Syrie (Moscou rappelle systématiquement le principe d’intégrité territoriale de la Syrie). Par ailleurs, l’Iran constitue un tiers perturbateur dans les relations turco-russes (18). Cela dit, l’attentisme stratégique occidental n’est pas tenable.

Il importe de conserver des relations avec la Turquie, au titre de la défense collective, et de ne pas insulter l’avenir. La chose est également vraie pour l’Union européenne qui compte sur Ankara pour endiguer les flux de réfugiés syriens. En contrepartie, Bruxelles a en main d’importantes cartes économiques (voir l’Union douanière UE-Turquie et l’importance du marché européen). Pourtant, d’autres options stratégiques doivent être envisagées. Avec l’élargissement de l’OTAN, les États-Unis et leurs alliés européens disposent d’une large ouverture sur la mer Noire (voir la Bulgarie et la Roumanie) ; une coopération approfondie avec l’Ukraine pourrait l’accroître encore. Au Moyen-Orient, le retour d’expérience de la coalition contre l’État islamique met en valeur la situation stratégique des bases en Jordanie, aux Émirats arabes unis ainsi qu’au Qatar. Enfin, le rapprochement des dernières années entre la Grèce, Chypre et Israël doit être pris en compte (19). Si les tenants et aboutissants en sont d’abord énergétiques, ce format diplomatico-économique a une dimension stratégique que les États-Unis et l’Union européenne auraient tort de le sous-évaluer. En d’autres termes, il faut envisager de nouvelles alliances en Méditerranée orientale et dans le Bassin de la mer Noire (l’ensemble pontico-méditerranéen), et consolider celles qui existent dans le golfe Arabo-Persique. Si l’importance de la Turquie est évidente, ce qui implique la recherche de possibles compromis, tout ne dépend pas de la bonne volonté des puissances occidentales. Le bouleversement géopolitique régional que représenterait la perte de la Turquie doit être anticipé et préparé (20).

8 • A ce stade, le retrait pur et simple des Américains de Syrie n’est pas encore totalement acquis (mais cela y ressemble). S’agit-il de concéder une zone tampon à la Turquie tout en restant engagé dans la profondeur de ce triangle délimité par l’Euphrate au sud et la frontière syro-irakienne à l’Est ? Un retrait total livrerait une bonne part du Moyen-Orient à l’Iran, à la Russie et à la Chine populaire

En l’état actuel des choses, des interrogations demeurent quant aux intentions ultimes de Donald Trump. S’agit-il d’évacuer une zone large d’une trentaine de kilomètres, laissant ainsi l’armée turque s’y installer, ou de se retirer en totalité du Nord-Est syrien ? Le 13 octobre 2019, Mark Esper, secrétaire américain à la Défense, a déclaré que près de mille soldats américains étaient sur le départ, ce qui signifie que la totalité du Nord–Est syrien serait livrée à Bachar Al-Assad et à ses protecteurs. En conséquence, le « pont terrestre » chiite entre l’Iran et la Méditerranée, à travers le théâtre syro-irakien, serait pleinement réalisé. Une telle perspective contredit la prétention américaine à endiguer l’Iran dans la région, mais il est patent que le président américain n’est pas à une contradiction près. On sait la menace que cet expansionnisme irano-chiite représente pour Israël. Outre le Hezbollah qui domine Beyrouth et le Liban-Sud, l’État hébreu doit faire face à l’implantation iranienne en Syrie ainsi qu’en Irak. Pasdarans, milices panchiites et missiles y sont déployés afin d’encercler Israël. A l’évidence, les régimes arabes sunnites sont également en péril. Les Pasdarans se vantent de contrôler quatre capitales arabes : Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. A quand le tour de la Jordanie, située dans le champ d’intervention de l’Iran ? Rappelons que c’est le souverain hachémite qui, dès 2004, redoutait la formation d’un « croissant chiite ». Le scénario géopolitique avait suscité beaucoup de doutes : nous y sommes. Et ce ne sont pas de grandes déclarations sur les bienfaits du « dialogue » avec la Russie ou l’Iran qui changeront la donne (21).

Donald Trump envisagerait-il le retrait du Moyen-Orient ? Quelque 5 200 soldats américains sont déployés en Irak, mais le pays est en proie à de graves émeutes et les milices panchiites entendent « déloger » ces unités (22). Au moment où l’opération turque en Syrie se déroule, le Pentagone a annoncé le déploiement en Arabie Saoudite de 3 000 soldats américains supplémentaires. S’agirait-il donc d’un redéploiement géopolitique régional : « sortie » du Nord-Est syrien, théâtre sur lequel les Américains n’étaient pas en nombre suffisant pour contenir les logiques adverses ; renforcement dans l’Orient méditerranéen où le Pentagone a récemment signé des accords qui lui assurent un plus grand accès à des bases et infrastructures militaires grecques ; renforcement en Arabie Saoudite et dans le golfe Arabo-Persique, face à l’Iran ? On ne doute pas que le Département d’État et le Pentagone aient une vision d’ensemble des enjeux géopolitiques régionaux. Il n’en est pas de même de Donald Trump dont la psychologie isolationniste est connue et avérée. Déjà, l’absence de réaction au sabotage ou à la saisie de pétroliers dans le détroit d’Ormuz et dans le golfe d’Oman (mai-juin 2019), à la destruction par l’Iran d’un drone américain (20 juin 2019), puis au bombardement de gisements et d’infrastructures en Arabie Saoudite (14 septembre 2019), sèment le doute chez les alliés du Golfe. Pendant ce temps, la Russie propose un concept de sécurité collective pour le golfe Arabo-Persique et Vladimir Poutine se rend à Riyad (14 octobre 2019). Déjà, les États du Golfe cherchent à élever le niveau de leurs relations stratégiques avec la Chine populaire qui achète l’essentiel de leur production d’hydrocarbures (23).

9 • L’indignation européenne quant à la décision de Donald Trump ne doit pas faire oublier le peu d’empressement des alliés européens des États-Unis à assumer leur part du fardeau dans le Nord-Est syrien et au Moyen-Orient. Paris et Londres devraient se porter à l’avant-point d’un nouveau partage des responsabilités dans cette région essentielle à l’Europe

En Europe comme aux États-Unis, journaux, télévisions et sites Internet retentissent d’indignations. Donald Trump, sinon les États-Unis, auraient trahi les Kurdes, meilleurs alliés dans la région de la guerre contre l’État islamique et le djihadisme sunnite. Cela y ressemble fort. Plus inquiétante encore est l’absence de pensée stratégique dont le président américain fait preuve. Pense-t-il pouvoir faire de la Turquie un contrepoids aux ambitions iraniennes dans la région et, face à l’État islamique, le garant des intérêts de sécurité américains et occidentaux ? L’expérience des dernières années n’est guère encourageante et lesdits intérêts sont divergents : primat de la menace djihadiste pour les Occidentaux, de la menace kurde pour la Turquie. Avec la Russie, la volonté de Recep T. Erdogan de conclure le contrat sur les S-400 témoigne des évolutions en cours (24). Aussi le pire doit-il être envisagé. Dans cette affaire, les puissances européennes ne sont guère à leur aise. D’une part, aucune n’a la masse critique nécessaire pour assumer les responsabilités stratégiques dont Donald Trump semble se démettre. D’autre part, l’Union européenne ne constitue pas un acteur géostratégique global. Le performatif ayant ses limites, invoquer l’Europe-puissance afin qu’elle advienne ne suffira pas.

Au vrai, la question de la présence militaire américaine dans le Nord-Est syrien se pose depuis décembre 2018. Donald Trump était revenu sur sa décision, sur insistance du sénateur Lindsey Graham, celui proposant la mise sur pied d’une force multinationale à laquelle les pays européens apporteraient leur contribution. De fait, des forces spéciales françaises et anglaises sont présentes sur ce théâtre (elles seront bientôt rappelées). Paris et Londres ont-ils envisagé de prendre en charge une plus grande partie du « fardeau » ? On sait que le thème du « burden-sharing » est aujourd’hui essentiel, non pas dans le seul esprit de Donald Trump, mais dans le débat américain sur la politique étrangère. Et qu’en est-il de l’Allemagne ou des autres pays européens ? Comment donc reprocher aux États-Unis de ne pas rester engagés sur ce théâtre si l’on n’est pas soi-même prêt à contribuer à l’effort commun ? Ce ne sont pas des suspensions de ventes d’armes qui, dans cette affaire, occulteront la question des responsabilités politiques et diplomatiques. Au vrai, le problème du « burden-sharing » s’est également posé lorsque les États-Unis ont demandé à leurs alliés de contribuer à la sécurité du détroit d’Ormuz, après les attaques de pétroliers. Afin de marquer la distance avec la politique américaine, Paris, Londres et Berlin ont évoqué une force spécifiquement européenne, avant de se raviser (25). Jusqu’à quand les pays européens pourront-ils maintenir un tel écart entre leur discours sur le monde et leur capacité, tant morale que matérielle, à assumer des responsabilités stratégiques ? Si l’on parvient à sortir de l’impasse du Brexit, il faudra que Paris et Londres prennent de fortes initiatives en ce domaine, au Moyen-Orient et dans d’autres parties du monde. L’heure est au partage des responsabilités et du fardeau (26).

10 • Conforme à ses instincts et à maintes déclarations, la décision de Donald Trump s’inscrit dans une vue-du-monde isolationniste. Fût-elle sublimée en une politique d’« off-shore balancing », une telle vision est inadéquate. La réalité du monde requiert une forme de cosmopolitique et un partage du fardeau entre puissances occidentales

La campagne présidentielle américaine de 2016 et l’élection de Donald Trump avaient levé beaucoup d’inquiétudes en Europe. Le nouveau président américain entendait-il effectivement renouer avec l’isolationnisme qui, vaille que vaille, prévalait jusqu’en 1941 ? La reprise du slogan « America First » semblait le suggérer, mais la majorité républicaine au Congrès le suivrait-elle sur ce terrain ? Ne songerait-il pas à une « grande stratégie » inspirée des écrits de Samuel P. Huntington, théoricien du « choc des civilisations », qui consisterait en un remaniement idéologique et géopolitique du club occidental ? Axée sur la défense des positions stratégiques et de l’identité plutôt que sur la promotion mondiale de la démocratie de marché et du libre-échange, cette stratégie serait en rupture avec le projet universaliste américain élaboré après la Deuxième Guerre mondiale et relancé à l’issue de la Guerre Froide. Depuis lors, le président américain a soufflé le froid et le chaud. Malgré ses saillies sur l’OTAN, celle-ci demeure et la présence américaine en Europe a même été renforcée, notamment sur l’axe Baltique-mer Noire. Serait-ce principalement le fait du Pentagone, sans que le président américain ait véritablement pu encore faire prévaloir ses vues ? A Varsovie, le 6 juillet 2017, son premier discours présidentiel à l’étranger avait bien des accents « huntingtoniens ». Alors Conseiller à la sécurité nationale, Herbert R. McMaster en aurait été le principal inspirateur. Depuis remplacé, il a critiqué la décision de Donald Trump relative au Nord-Est syrien. McMaster a également inspiré et supervisé la pensée et l’écriture de la « Stratégie de sécurité nationale 2017 ». Il est malheureusement douteux qu’elle serve de boussole stratégique au président américain. En définitive, le président américain est bien un isolationniste qui pense pouvoir abstraire les États-Unis des dynamiques mondiales.

En vérité, nulle mesure protectionniste ou retraite militaire ne mettra fin à la mondialisation, une dialectique séculaire qui a fait de la Terre un « monde plein », réticulé et fluide, innervé par les données informatiques et balayé vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des satellites toujours plus précis. Quatre à cinq fois moins peuplés que la RPC, dont l’économie ne cesse de grandir, les États-Unis, ainsi que les autres nations occidentales, sont confrontés à un défi majeur. L’expansion de la Chine populaire, puissance « européenne » et « méditerranéenne » tout autant qu’asiatique, s’étend au Moyen-Orient comme sur la masse terrestre euro-asiatique (27). Son alliance de facto avec la Russie donne forme à une Eurasie susceptible de dominer l’Ancien Monde. La réalisation du cauchemar de Halford MacKinder, représentant de la géopolitique classique et précurseur de la pensée eurasiatique (à sa manière), modifierait en profondeur la corrélation des forces (28). Il serait erroné de penser qu’une Amérique retranchée dans l’hémisphère occidental ne serait affectée qu’à la marge. Une politique d’« offshore balancing » qui consisterait à pratiquer l’attentisme stratégique, en jouant une puissance contre l’autre, révèlerait vite ses limites. Il n’y aura pas de réponse à la hauteur des enjeux sans une authentique cosmopolitique (29), une forte alliance occidentale, capable de maintenir ses positions au Moyen-Orient, de défendre les frontières orientales de l’Europe et celles du monde atlantique contre le revanchisme russe et de projeter sa puissance sur le théâtre Indo-Pacifique.

Notes •

(1) Entre 1984 et 1999, la guerre contre le PKK aurait fait près de 45 000 morts.

(2) Depuis l’opération Attila du 20 juillet 1974, 37% du territoire chypriote demeurent occupés par l’armée turque. En 1983, une République turque de Chypre du Nord (RTCN) a été proclamée. Depuis 2004, elle dispose d’un statut d’observateur au sein de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

(3) L’honnêteté exige que l’on rappelle le peuplement majoritairement arabe d’une partie des zones qualifiées de kurdes. Visées par l’offensive turque, les villes de Tall al-Abyad, celle de Ras al-Naïn et leur région environnante comptent jusqu’à 75 % d’Arabes syriens. La conquête et l’installation d’un pouvoir kurde avaient aussi été suivies de déplacements de populations.

(4) Al-Hol (« marais ») est une ville située dans le gouvernorat d’Hassaké. Le camp compte plus de 70 000 prisonniers, familles comprises. L’État islamique y reconstitue actuellement ses réseaux.

(5) Bernard Lewis, L’Islam en crise, Le Débat-Gallimard, 2003.

(6) Jean-Sylvestre Mongrenier, Stabiliser le Moyen-Orient : acteurs, menaces, stratégies, Institut Thomas More, note 28, juillet 2018, disponible ici.

(7) Il s’agit de l’opération « Bouclier de l’Euphrate » (2016) et de l’opération « Rameau d’Olivier » (2018).

(8) L’armée du régime de Damas, soutenue par des forces russes, s’est déplacée vers le Nord syrien et elle a pris possession de Manbij, ville majoritairement arabe. Le fait marque la fin du régime d’autonomie mis en place par les Kurdes. Kobané devrait aussi être reprise par les forces russo-syriennes. Si Manbij est à l’ouest de l’Euphrate, Kobané se trouve à l’est du fleuve.

(9) Par l’accord d’Adana, signé le 20 octobre 1998, Damas s’engageait à interdire au PKK de mener une lutte armée contre la Turquie à partir de ses bases syriennes. Au cours des années 1990, le PKK avait en effet été instrumentalisé par Hafez Al-Assad afin d’affaiblir la Turquie.

(10) Le 14 octobre, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont condamné l’opération turque mais ils se sont simplement engagés à « adopter des positions nationales fermes concernant leur politique d’exportation d’armements vers la Turquie ». Donc, pas d’embargo européen mais des embargos nationaux (France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni).

(11) Jean-Sylvestre Mongrenier, « L’État turc, son armée et l’OTAN : ami, allié, non aligné ? », Hérodote, n° 128, premier trimestre 2013, disponible ici.

(12) Aux États-Unis, la Chambre des Représentants vote un embargo sur les armes à destination de la Turquie. En retour, la Turquie ferme un temps ses bases aux États-Unis (25 juillet 1975), à l’exception d’Incirlik cependant.

(13) Signé le 12 août 1920, le traité de Sèvres prévoyait un « territoire autonome » kurde, une république arménienne, la dévolution de territoires à la Grèce et à l’Italie dans l’ouest de l’Anatolie, l’internationalisation des détroits. Il entérinait la dislocation de l’Empire ottoman, les provinces arabes passant sous mandats anglais et français. L’insurrection de Mustafa Kemal et la victoire à l’issue d’une guerre gréco-turque conduisent à la négociation du traité de Lausanne (24 juillet 1923). La Turquie conserve l’intégralité de l’Asie Mineure, les détroits du Bosphore et des Dardanelles, Constantinople et la Thrace orientale. Par la suite, elle récupèrera le sandjak d’Alexandrette (1939). De tous les pays vaincus de la Première Guerre mondiale, la Turquie aura été le seul à parvenir à renégocier le traité la concernant.

(14) Du 4 au septembre 1919, le congrès de Sivas a jeté les bases de la République turque. Située en Cappadoce (centre de l’Anatolie), Sivas est le nom contemporain de l’ancienne Sébastée.

(15) En 2023, la Turquie célèbrera les cent ans de la fondation de la République. Recep T. Erdogan se veut le refondateur de ladite république, avec pour socle l’islamo-nationalisme.

(16) Jean-Sylvestre Mongrenier, L’accord nucléaire iranien, la stratégie américaine et les illusions européennes, Institut Thomas More, Points clés 18, mai 2018, disponible ici.

(17) Voir le vaudeville diplomatique organisé autour du G7 de Biarritz (24-26 août 2019).

(18) En septembre 2018, c’est un accord personnel entre Vladimir Poutine et Recep T. Erdogan qui a suspendu l’offensive sur Idlib. La partie iranienne était moins encline à la chose et en appelle rituellement au respect de l’intégrité territoriale syrienne. Virtuellement, la Turquie et l’Iran constituent des rivaux régionaux mais cette rivalité est contenue, voire endiguée par l’anti-américanisme et l’affairisme (voir l’implication d’officiels et ressortissants turcs dans le contournement de l’embargo sur le pétrole iranien avant la signature du JCPOA (14 juillet 2015).

(19) En visite à Athènes, le 5 octobre dernier, Mike Pompeo a signé un accord qui permettra à l’armée américaine d’utiliser la base aérienne de Stefanovikeio et le port d’Alexandropouli, à proximité du détroit des Dardanelles. Ces nouvelles facilités s’ajoutent au port de Souda (Crète) et à la base aérienne de Larissa.

(20) Acquise au révisionnisme géopolitique, la Turquie de Recep T. Erdogan ne sera pas une alliée fiable contre la poussée sino-russe. Il faut en revanche évaluer la possibilité d’alternatives politiques en Turquie et leurs éventuels prolongements diplomatiques. Cela dit, les forces à l’œuvre sont profondes et irréductible à un facteur personnel (le rôle et la personnalité du président turc).

(21) Jean-Sylvestre Mongrenier, « Trois mots sur la doctrine russe d’Emmanuel Macron », Boulevard Extérieur, 3 septembre 2019, disponible ici.

(22) Les milices de la Mobilisation populaire regroupent entre 80 000 et 100 000 combattants. Nominalement intégrées dans l’appareil militaire et sécuritaire de l’Etat irakien, elles ont leurs propres chaînes de commandement, leurs finances, leurs équipements et conservent de ce fait leur autonomie stratégique. Bref, sur le modèle du Hezbollah, elles cherchent à mettre sur pied un Etat dans l’Etat, au service du régime irano-chiite. Téhéran leur a transféré des missiles dont la portée permet de frapper Israël. Dans le voisinage immédiat, les 5 200 soldats américains déployés en Irak ont déjà subi plusieurs attaques de roquettes.

(23) Dr. James Dorsey, Will There Be a New Russian-Chinese Security Architecture in the Gulf, BESA Center Perspective, September 13, 2019, disponible ici.

(24) Diverses informations laissent penser que le S-400 pourrait ne pas être déployé, mais rien n’est moins sûr. Pour négocier de telles contreparties avec Recep T. Erdogan, il faudrait que Donald Trump dispose d’une « backdoor » avec le pouvoir turc. Aucune information en ce sens n’a pour l’instant transpiré. Quant à la démission de Robert Bolton, après celles de plusieurs conseillers à la sécurité, secrétaires d’État, secrétaires à la Défense et envoyés spéciaux, elle illustre le fossé qui sépare Donald Trump des conceptions dominantes de l’establishment diplomatique et stratégique américain.

(25) Jean-Sylvestre Mongrenier, « La stratégie de déstabilisation menée par l’Iran qui pourrait conduire à la guerre », Huffpost, 5 août 2019, disponible ici.

(26) Jean-Sylvestre Mongrenier, Géopolitique et ambitions militaires de la France : l’Europe ne suffit pas, Institut Thomas More, note 35, juin 2019, disponible ici.

(27) Schématiquement, la « Global China » correspond à la dyade « Mao-Mahan » (Alfred Thayer Mahan est l’un des principaux théoriciens américains du Sea Power). Ce prétendu « empire immobile », dont les historiens ont parfois exagéré le caractère terrestre, se mue en puissance navale et maritime. La RPC, objectivement alliée à la « Russie-Eurasie » de Vladimir Poutine, accroit sa présence en Méditerranée, cherche à monter un lobby d’États clients en Europe centrale et balkanique, manœuvre avec la flotte russe en Baltique, entend ouvrir une « route de la soie » en Arctique et manifeste un intérêt grandissant pour le Groënland (d’où les maladroites déclarations de Donald Trump, en août dernier, sur un possible achat par les États-Unis de cette île).

(28) Selon les termes de MacKinder, la domination du Heartland par une ou plusieurs puissances coalisées permettrait d’évincer la puissance maritime (le Sea Power), exclue du Rimland, i.e. le « croissant intérieur » (Europe occidentale, Moyen-Orient, Extrême-Orient), et de dominer le monde. S’il ne s’agit pas là d’une loi du monde (i.e. d’un strict déterminisme géophysique ou d’une loi de l’Histoire), la métaphore n’en est pas moins suggestive. Au regard de la présente situation stratégique, la relecture de Zbigniew Brzezinski, qui recourt à cette métaphore, aide à réaliser les bouleversements dont nous sommes les contemporains. Cf. Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Hachette, 1997.

(29) Par « cosmopolitique », il faut entendre ici une haute politique, d’envergure planétaire, portée par une grande stratégie.